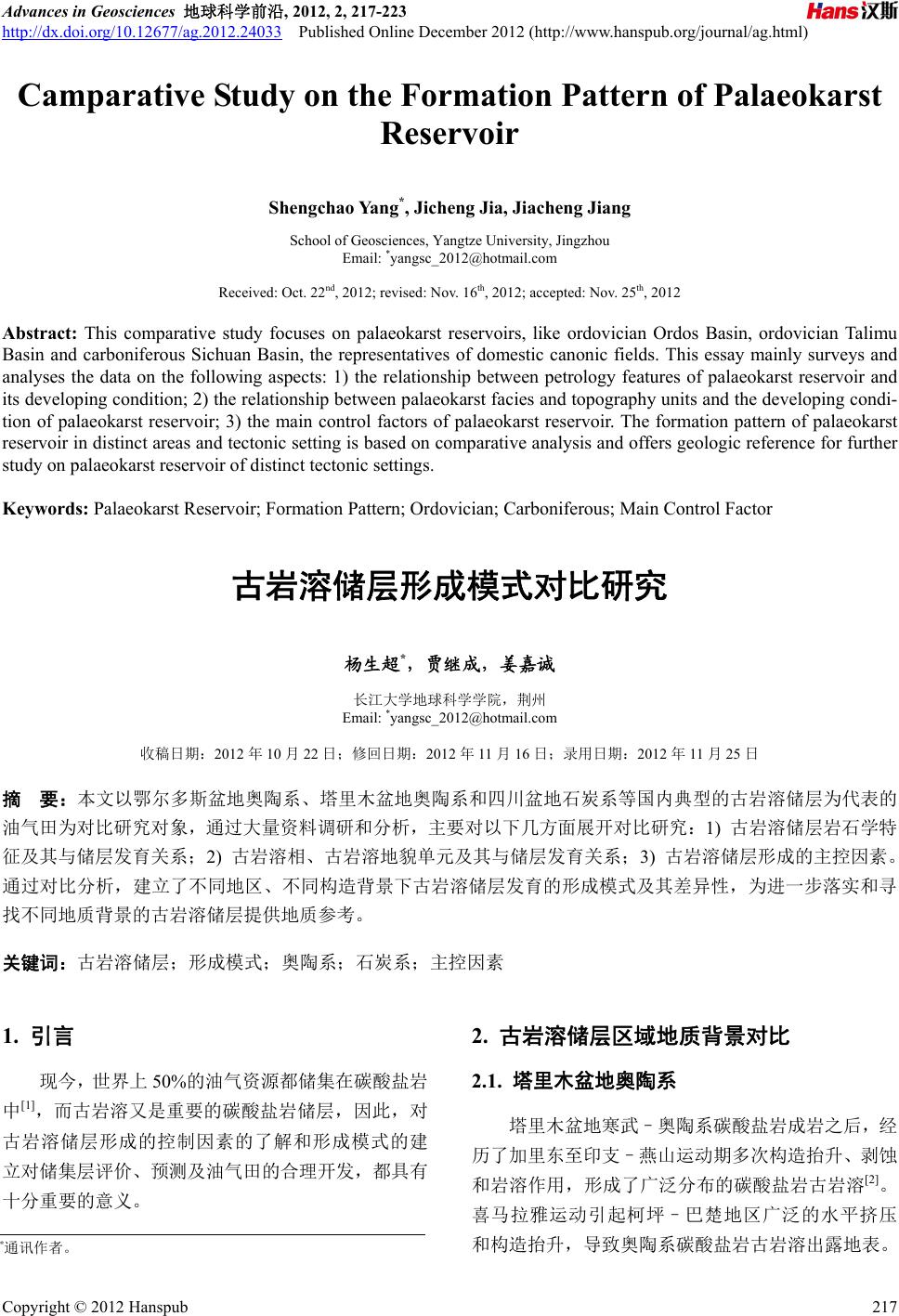

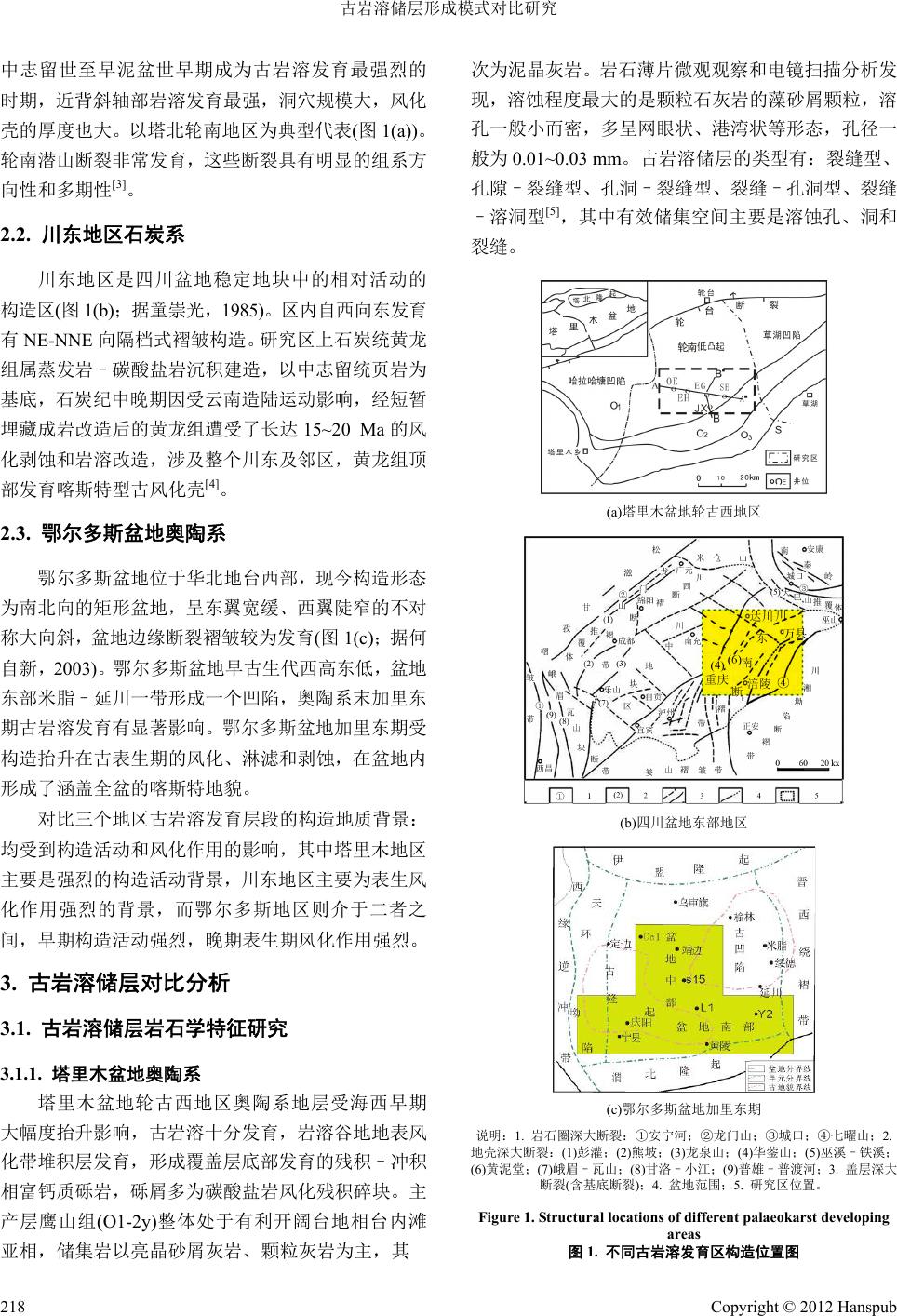

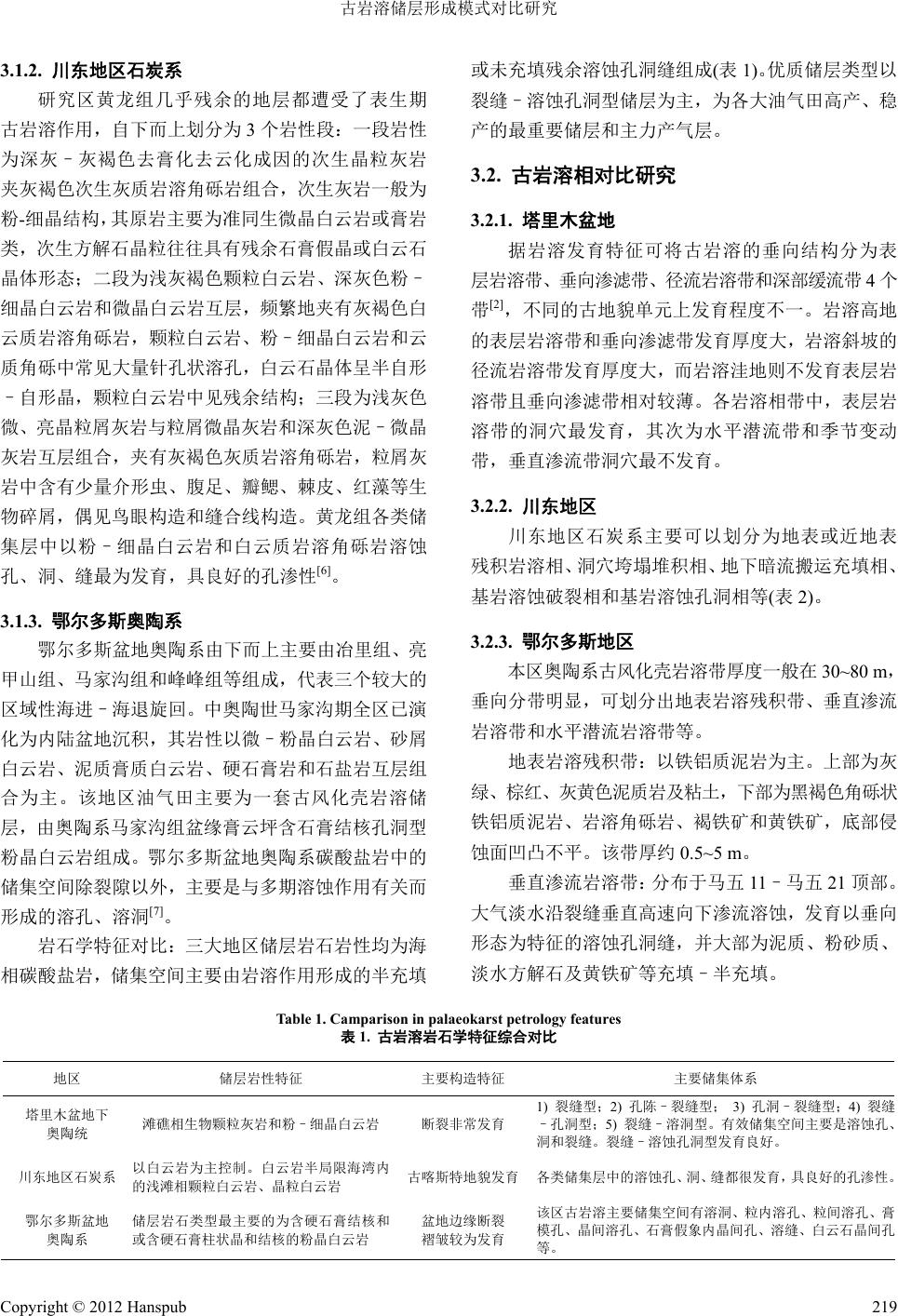

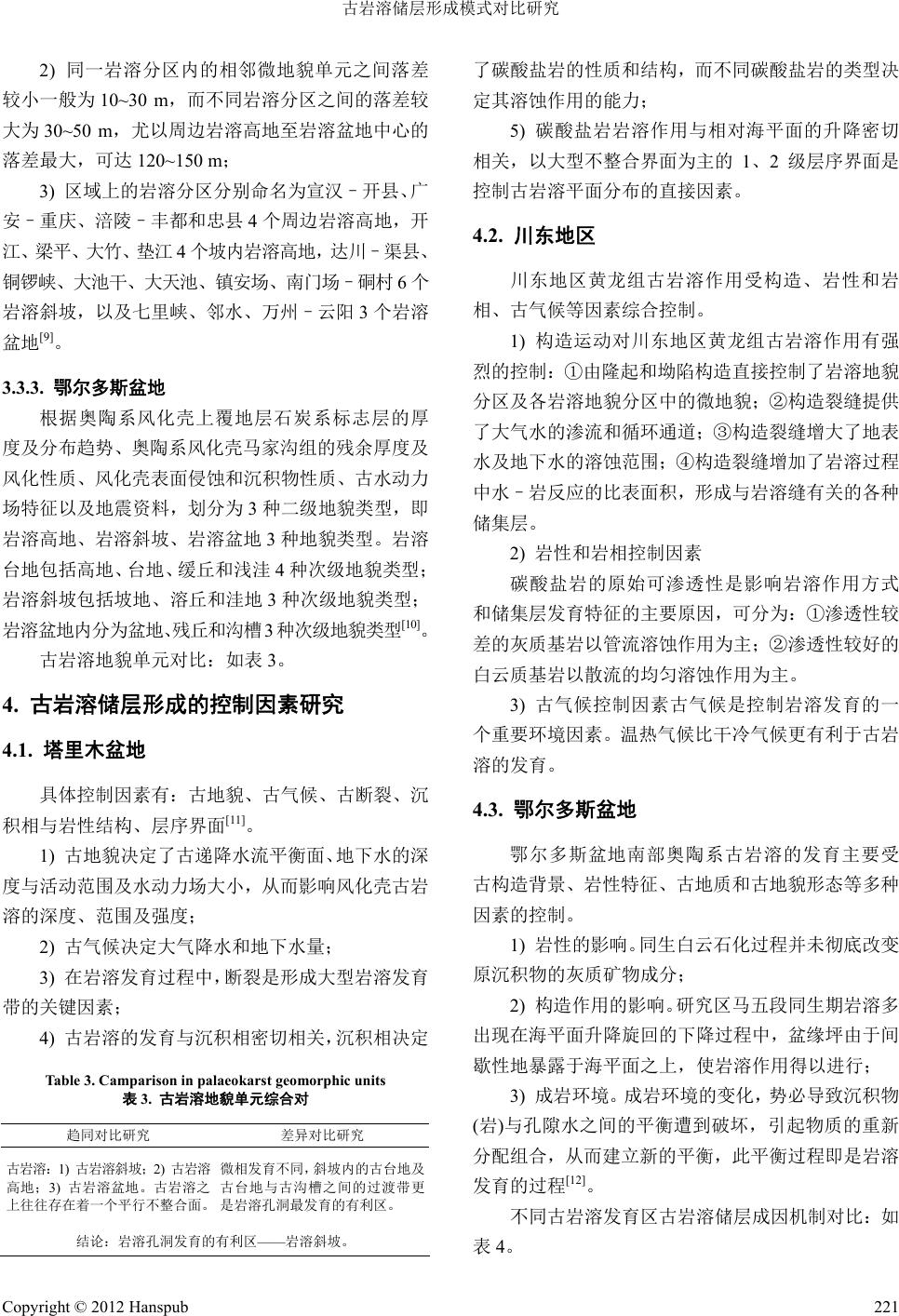

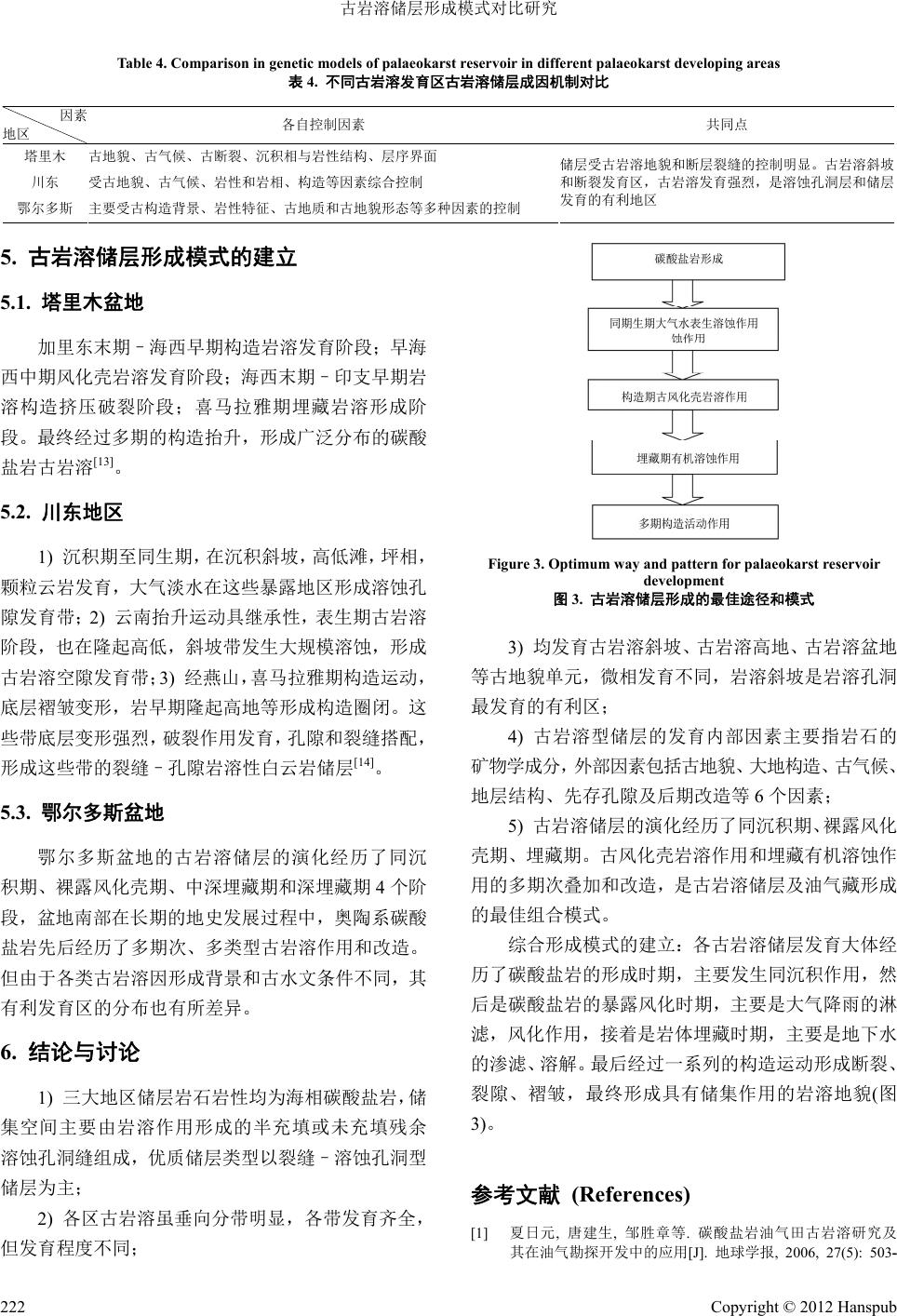

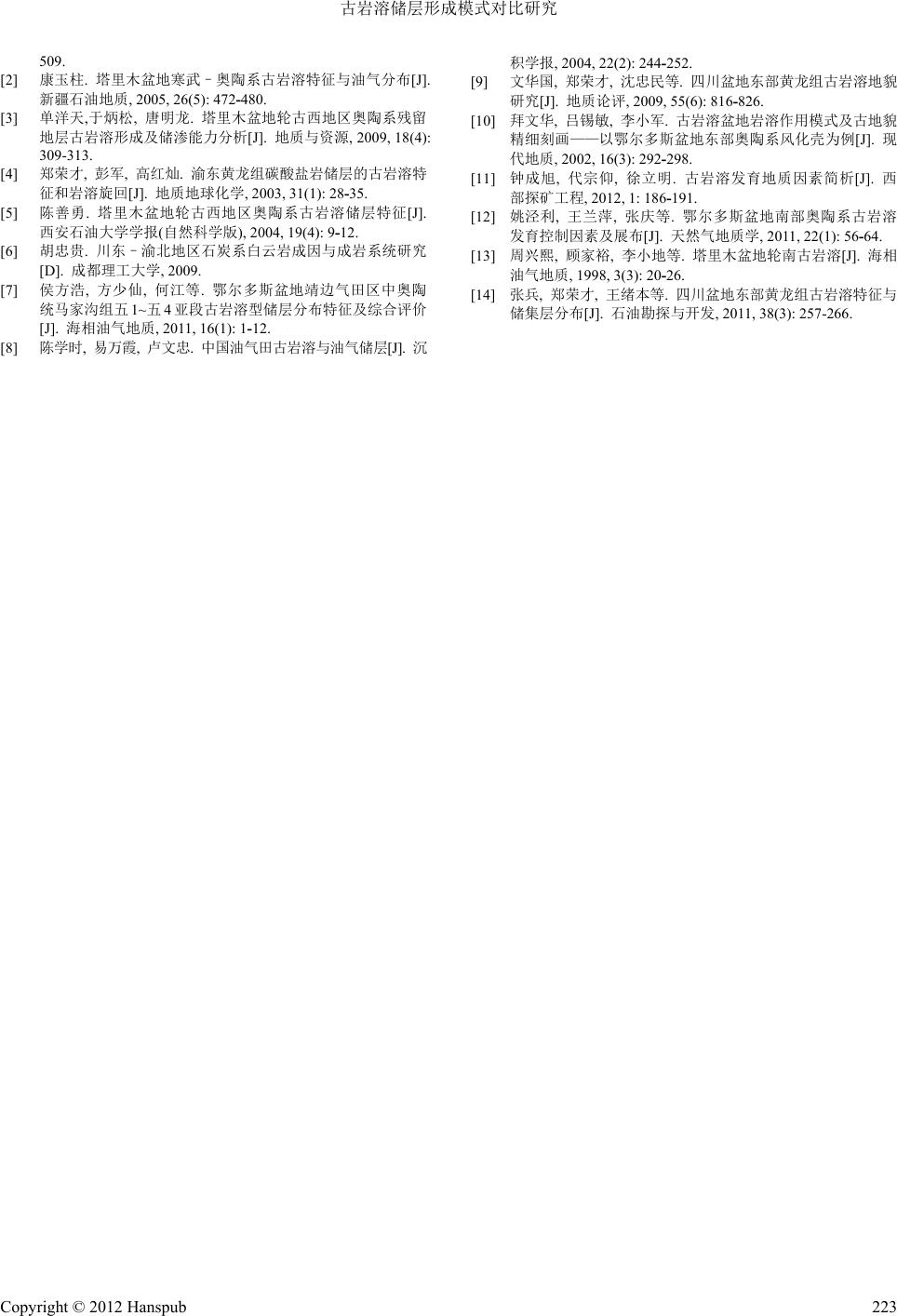

Advances in Geosciences 地球科学前沿, 2012, 2, 217-223 http://dx.doi.org/10.12677/ag.2012.24033 Published Online December 2012 (http://www.hanspub.org/journal/ag.html) Camparative Study on the Formation Pattern of Palaeokarst Reservoir Shengchao Yang*, Jichen g Jia, Jiachen g Jiang School of Geosciences, Yangtze University, Jingzhou Email: *yangsc_2012@hotmail.com Received: Oct. 22nd, 2012; revised: Nov. 16th, 2012; accepted: Nov. 25th, 2012 Abstract: This comparative study focuses on palaeokarst reservoirs, like ordovician Ordos Basin, ordovician Talimu Basin and carboniferous Sichuan Basin, the representatives of domestic canonic fields. This essay mainly surveys and analyses the data on the following aspects: 1) the relationship between petrology features of palaeokarst reservoir and its developing condition; 2) the relationship between palaeokarst facies and topography units and the developing condi- tion of palaeokarst reservoir; 3) the main control factors of palaeokarst reservoir. The formation pattern of palaeokarst reservoir in distinct areas and tecton ic setting is based on comparative analysis and offers geologic reference for further study on palaeokarst reservoir of distinct tectonic settings. Keywords: Palaeokarst Reservoir; Formation Pattern; Ordovician; Carboniferous; Main Control Factor 古岩溶储层形成模式对比研究 杨生超*,贾继成,姜嘉诚 长江大学地球科学学院,荆州 Email: *yangsc_2012@hotmail.com 收稿日期:2012 年10 月22 日;修回日期:2012 年11 月16 日;录用日期:2012 年11 月25 日 摘 要:本文以鄂尔多斯盆地奥陶系、塔里木盆地奥陶系和四川盆地石炭系等国内典型的古岩溶储层为代表的 油气田为对比研究对象,通过大量资料调研和分析,主要对以下几方面展开对比研究:1) 古岩溶储层岩石学特 征及其与储层发育关系;2) 古岩溶相、古岩溶地貌单元及其与储层发育关系;3) 古岩溶储层形成的主控因素。 通过对比分析,建立了不同地区、不同构造背景下古岩溶储层发育的形成模式及其差异性,为进一步落实和寻 找不同地质背景的古岩溶储层提供地质参考。 关键词:古岩溶储层;形成模式;奥陶系;石炭系;主控因素 1. 引言 现今,世界上 50%的油气资源都储集在碳酸盐岩 中[1],而古岩溶又是重要的碳酸盐岩储层,因此,对 古岩溶储层形成的控制因素的了解和形成模式的建 立对储集层评价、预测及油气田的合理开发,都具有 十分重要的意义。 2. 古岩溶储层区域地质背景对比 2.1. 塔里木盆地奥陶系 塔里木盆地寒武–奥陶系碳酸盐岩成岩之后,经 历了加里东至印支–燕山运动期多次构造抬升、剥蚀 和岩溶作用,形成了广泛分布的碳酸盐岩古岩溶[2]。 喜马拉雅运动引起柯坪–巴楚地区广泛的水平挤压 和构造抬升,导致奥陶系碳酸盐岩古岩溶出露地表。 *通讯作者。 Copyright © 2012 Hanspub 217  古岩溶储层形成模式对比研究 中志留世至早泥盆世早期成为古岩溶发育最强烈的 时期,近背斜轴部岩溶发育最强,洞穴规模大,风化 壳的厚度也大。以塔北轮南地区为典型代表(图1(a))。 轮南潜山断裂非常发育,这些断裂具有明显的组系方 向性和多期性[3]。 2.2. 川东地区石炭系 川东地区是四川盆地稳定地块中的相对活动的 构造区(图1(b);据童崇光,1985)。区内 自西向东发育 有NE-NNE 向隔档式褶皱构造。研究区上石炭统黄龙 组属蒸发岩–碳酸盐岩沉积建造,以中志留统页岩为 基底,石炭纪中晚期因受云南造陆运动影响,经短暂 埋藏成岩改造后的黄龙组遭受了长达15~20 Ma 的风 化剥蚀和岩溶改造,涉及整个川东及邻区,黄龙组顶 部发育喀斯特型古风化壳[4]。 2.3. 鄂尔多斯盆地奥陶系 鄂尔多斯盆地位于华北地台西部,现今构造形态 为南北向的矩形盆地,呈东翼宽缓、西翼陡窄的不对 称大向斜,盆地边缘断裂褶皱较为发育(图1(c);据 何 自新,2003)。鄂尔多斯盆地早古生代西高东低,盆地 东部米脂–延川一带形成一个凹陷,奥陶系末加里东 期古岩溶发育有显著影响。鄂尔多斯盆地加里东期受 构造抬升在古表生期的风化、淋滤和剥蚀,在盆地内 形成了涵盖全盆的喀斯特地貌。 对比三个地区古岩溶发育层段的构造地质背景: 均受到构造活动和风化作用的影响,其中塔里木地区 主要是强烈的构造活动背景,川东地区主要为表生风 化作用强烈的背景,而鄂尔多斯地区则介于二者之 间,早期构造活动强烈,晚期表生期风化作用强烈。 3. 古岩溶储层对比分析 3.1. 古岩溶储层岩石学特征研究 3.1.1. 塔里木盆地奥陶系 塔里木盆地轮古西地区奥陶系地层受海西早期 大幅度抬升影响,古岩溶十分发育,岩溶谷地地表风 化带堆积层发育,形成覆盖层底部发育的残积–冲积 相富钙质砾岩,砾屑多为碳酸盐岩风化残积碎块。主 产层鹰山组(O1-2y)整体处于有利开阔台地相台内滩 亚相,储集岩以亮晶砂屑灰岩、颗粒灰岩为主,其 次为泥晶灰岩。岩石薄片微观观察和电镜扫描分析发 现,溶蚀程度最大的是颗粒石灰岩的藻砂屑颗粒,溶 孔一般小而密,多呈网眼状、港湾状等形态,孔径一 般为 0.01~0.03 mm。古岩溶储层的类型有:裂缝型、 孔隙–裂缝型、孔洞–裂缝型、裂缝–孔洞型、裂缝 –溶洞型[5],其中有效储集空间主要是溶蚀孔、洞和 裂缝。 (a)塔里木盆地轮古西地区 (b)四川盆地东部地区 (c)鄂尔多斯盆地加里东期 说明:1. 岩石圈深大断裂:①安宁河;②龙门山;③城口;④七曜山;2. 地壳深大断裂:(1)彭灌;(2)熊坡;(3 )龙泉山;(4)华蓥山;(5)巫溪–铁溪; (6)黄泥堂;(7)峨眉–瓦山;(8)甘洛–小江;(9)普雄–普渡河;3. 盖层深大 断裂(含基底断裂);4. 盆地范围;5. 研究区位置。 Figure 1. Structural locations of different pal aeokarst developing areas 图1. 不同古岩溶发育区构造位置图 Copyright © 2012 Hanspub 218  古岩溶储层形成模式对比研究 Copyright © 2012 Hanspub 219 3.1.2. 川东地区石炭系 研究区黄龙组几乎残余的地层都遭受了表生期 古岩溶作用,自下而上划分为 3个岩性段:一段岩性 为深灰–灰褐色去膏化去云化成因的次生晶粒灰岩 夹灰褐色次生灰质岩溶角砾岩组合,次生灰岩一般为 粉-细晶结构,其原岩主要为准同生微晶白云岩或膏岩 类,次生方解石晶粒往往具有残余石膏假晶或白云石 晶体形态;二段为浅灰褐色颗粒白云岩、深灰色粉– 细晶白云岩和微晶白云岩互层,频繁地夹有灰褐色白 云质岩溶角砾岩,颗粒白云岩、粉–细晶白云岩和云 质角砾中常见大量针孔状溶孔,白云石晶体呈半自形 –自形晶,颗粒白云岩中见残余结构;三段为浅灰色 微、亮晶粒屑灰岩与粒屑微晶灰岩和深灰色泥–微晶 灰岩互层组合,夹有灰褐色灰质岩溶角砾岩,粒屑灰 岩中含有少量介形虫、腹足、瓣鳃、棘皮、红藻等生 物碎屑,偶见鸟眼构造和缝合线构造。黄龙组各类储 集层中以粉–细晶白云岩和白云质岩溶角砾岩溶蚀 孔、洞、缝最为发育,具良好的孔渗性[6]。 3.1.3. 鄂尔多斯奥陶系 鄂尔多斯盆地奥陶系由下而上主要由冶里组、亮 甲山组、马家沟组和峰峰组等组成,代表三个较大的 区域性海进–海退旋回。中奥陶世马家沟期全区已演 化为内陆盆地沉积,其岩性以微–粉晶白云岩、砂屑 白云岩、泥质膏质白云岩、硬石膏岩和石盐岩互层组 合为主。该地区油气田主要为一套古风化壳岩溶储 层,由奥陶系马家沟组盆缘膏云坪含石膏结核孔洞型 粉晶白云岩组成。鄂尔多斯盆地奥陶系碳酸盐岩中的 储集空间除裂隙以外,主要是与多期溶蚀作用有关而 形成的溶孔、溶洞[7]。 岩石学特征对比:三大地区储层岩石岩性均为海 相碳酸盐岩,储集空间主要由岩溶作用形成的半充填 或未充填残余溶蚀孔洞缝组成(表1)。优质储层类型以 裂缝–溶蚀孔洞型储层为主,为各大油气田高产、稳 产的最重要储层和主力产气层。 3.2. 古岩溶相对比研究 3.2.1. 塔里木盆地 据岩溶发育特征可将古岩溶的垂向结构分为表 层岩溶带、垂向渗滤带、径流岩溶带和深部缓流带 4个 带[2],不同的古地貌单元上发育程度不一。岩溶高地 的表层岩溶带和垂向渗滤带发育厚度大,岩溶斜坡的 径流岩溶带发育厚度大,而岩溶洼地则不发育表层岩 溶带且垂向渗滤带相对较薄。各岩溶相带中,表层岩 溶带的洞穴最发育,其次为水平潜流带和季节变动 带,垂直渗流带洞穴最不发育。 3.2.2. 川东地区 川东地区石炭系主要可以划分为地表或近地表 残积岩溶相、洞穴垮塌堆积相、地下暗流搬运充填相、 基岩溶蚀破裂相和基岩溶蚀孔洞相等(表2)。 3.2.3. 鄂尔多斯地区 本区奥陶系古风化壳岩溶带厚度一般在 30~80 m, 垂向分带明显,可划分出地表岩溶残积带、垂直渗流 岩溶带和水平潜流岩溶带等。 地表岩溶残积带:以铁铝质泥岩为主。上部为灰 绿、棕红、灰黄色泥质岩及粘土,下部为黑褐色角砾状 铁铝质泥岩、岩溶角砾岩、褐铁矿和黄铁矿,底部侵 蚀面凹凸不平。该带厚约 0.5~5 m。 垂直渗流岩溶带:分布于马五 11–马五 21 顶部。 大气淡水沿裂缝垂直高速向下渗流溶蚀,发育以垂向 形态为特征的溶蚀孔洞缝,并大部为泥质、粉砂质、 淡水方解石及黄铁矿等充填–半充填。 Table 1. Camparison in palaeokarst petrology f eatures 表1. 古岩溶岩石学特征综合对比 地区 储层岩性特征 主要构造特征 主要储集体系 塔里木盆地下 奥陶统 滩礁相生物颗粒灰岩和粉–细晶白云岩 断裂非常发育 1) 裂缝型;2) 孔陈–裂缝型; 3) 孔洞–裂缝型;4) 裂缝 –孔洞型;5) 裂缝–溶洞型。有效储集空间主要是溶蚀孔、 洞和裂缝。裂缝–溶蚀孔洞型发育良好。 川东地区石炭系 以白云岩为主控制。白云岩半局限海湾内 的浅滩相颗粒白云岩、晶粒白云岩 古喀斯特地貌发育 各类储集层中的溶蚀孔、洞、缝都很发育,具良好的孔渗性。 鄂尔多斯盆地 奥陶系 储层岩石类型最主要的为含硬石膏结核和 或含硬石膏柱状晶和结核的粉晶白云岩 盆地边缘断裂 褶皱较为发育 该区古岩溶主要储集空间有溶洞、粒内溶孔、粒间溶孔、膏 模孔、晶间溶孔、石膏假象内晶间孔、溶缝、白云石晶间孔 等。  古岩溶储层形成模式对比研究 Table 2. Classification and features of carboniferous palaeokarst facies in Chuan Dong Area 表2. 川东地区石炭系古岩溶相划分和特征 岩溶相带 地表或近地表残积岩溶相 洞穴垮塌堆积相 地下暗流搬运充填相 基岩溶蚀破裂相 基岩溶蚀孔洞相 发育位置 黄龙组顶部风化壳 代表以活跃潜流为主 的溶蚀带 潜水面位于连通洞穴底板之 上的地下暗河为主 产于洞穴顶板或底板 产于洞穴顶板或 底板 发育特征 厚0.7~18 m。 岩性主要为基质支撑复成 分岩溶角砾岩 单个充填体厚 0.5~3.0 m,岩性以角砾支撑岩 溶角砾岩为主 划分为 1基质支撑和角砾支撑 岩溶角砾岩交替组成;2外来 碳质泥岩、泥质粉砂岩夹溶蚀 碎屑岩组成。 厚0.5~5 m,岩性为网缝 镶嵌状岩溶角砾岩 有晶粒或颗粒白 云岩发育的特点, 厚0.5~12.0m 水平潜流岩溶带:分布于马五 21 中部–马五 31。 该带岩溶水受压力剃度控制并沿水平方向流动,往往 形成层流[8]。 该区垂向分带明显,地表残积岩溶带、垂直渗流 –水平潜流岩溶带等发育齐全;储集空间主要由岩溶 作用形成的半充填或未充填残余溶蚀孔洞缝组成,优 质储层类型以裂缝–溶蚀孔洞型储层为主。 古岩溶相对比:各区古岩溶虽垂向分带明显,各 带发育齐全,但发育程度不同,如塔里木盆地中,表 层岩溶带的洞穴最发育,其次为水平潜流带和季节变 动带,垂直渗流带洞穴最不发育;鄂尔多斯盆地中, 各期垂直渗流岩溶带缝洞最发育,水平潜流岩溶带次 之,残积角砾岩带和深部循环岩溶带储层不发育;川 东地区古岩溶储层主要发育于渗流–潜流岩溶带中。 3.3. 古岩溶地貌单元的对比研究 3.3.1. 塔里木盆地 塔北阿克库勒凸起古岩溶地貌表现为较大的地形 起伏,具明显的北高南低的特征,北侧为岩溶高地,南 侧及东、西两侧为岩溶谷地,其间为岩溶斜坡(如图 2)。 岩溶高地以垂直渗流岩溶带发育为特征,仅在其 边缘有水平潜流岩溶带发育,同时溶蚀孔洞多被砂泥 质等充填。岩溶斜坡的纵向分带明显,渗流、潜流岩 溶带均发育,尽管相当数量的溶蚀孔洞亦被砂泥质等 充填,但仍有部分溶蚀孔被保留下来,特别是其中的 缓坡及其上的岩溶残丘。岩溶谷地中靠近岩溶斜坡一 侧,但充填作用更严重,其余部分岩溶作用不发育[2]。 3.3.2. 川东地区 1) 可划分出岩溶高地、斜坡和盆地 3类岩溶地貌 分区,包括残丘、坡地、溶谷、洼地、落水洞和槽地 等在内的众多微地貌单元,其中以岩溶斜坡分区的微 地貌单元组合最复杂; (a)塔北下奥陶统 (b)川东地区石炭系 (c)鄂尔多斯盆地奥陶系 (说明:1. 相对弱区;2. 相对较弱区;3. 很强区;4. 极强区) Figure 2. Physiognomy zone chart of different palaeokarst devel- oping areas 图2. 不同古岩溶发育区古岩溶地貌分区图 Copyright © 2012 Hanspub 220  古岩溶储层形成模式对比研究 2) 同一岩溶分区内的相邻微地貌单元之间落差 较小一般为 10~30 m,而不同岩溶分区之间的落差较 大为 30~50 m,尤以周边岩溶高地至岩溶盆地中心的 落差最大,可达 120~150 m; 3) 区域上的岩溶分区分别命名为宣汉–开县、广 安–重庆、涪陵–丰都和忠县 4个周边岩溶高地,开 江、梁平、大竹、垫江 4个坡内岩溶高地,达川–渠县、 铜锣峡、大池干、大天池、镇安场、南门场–硐村6个 岩溶斜坡,以及七里峡、邻水、万州–云阳 3个岩溶 盆地[9]。 3.3.3. 鄂尔多斯盆地 根据奥陶系风化壳上覆地层石炭系标志层的厚 度及分布趋势、奥陶系风化壳马家沟组的残余厚度及 风化性质、风化壳表面侵蚀和沉积物性质、古水动力 场特征以及地震资料,划分为 3种二级地貌类型,即 岩溶高地、岩溶斜坡、岩溶盆地 3种地貌类型。岩溶 台地包括高地、台地、缓丘和浅洼 4种次级地貌类型; 岩溶斜坡包括坡地、溶丘和洼地 3种次级地貌类型; 岩溶盆地内分为盆地、残丘和沟槽 3种次级地貌类型[10]。 古岩溶地貌单元对比:如表3。 4. 古岩溶储层形成的控制因素研究 4.1. 塔里木盆地 具体控制因素有:古地貌、古气候、古断裂、沉 积相与岩性结构、层序界面[11]。 1) 古地貌决定了古递降水流平衡面、地下水的深 度与活动范围及水动力场大小,从而影响风化壳古岩 溶的深度、范围及强度; 2) 古气候决定大气降水和地下水量; 3) 在岩溶发育过程中,断裂是形成大型岩溶发育 带的关键因素; 4) 古岩溶的发育与沉积相密切相关,沉积相决定 Table 3. Camparison in palaeokarst geomorphic units 表3. 古岩溶地貌单元综合对 趋同对比研究 差异对比研究 古岩溶:1) 古岩溶斜坡;2) 古岩溶 高地;3) 古岩溶盆地。古岩溶之 上往往存在着一个平行不整合面。 微相发育不同,斜坡内的古台地及 古台地与古沟槽之间的过渡带更 是岩溶孔洞最发育的有利区。 结论:岩溶孔洞发育的有利区——岩溶斜坡。 了碳酸盐岩的性质和结构,而不同碳酸盐岩的类型决 定其溶蚀作用的能力; 5) 碳酸盐岩岩溶作用与相对海平面的升降密切 相关,以大型不整合界面为主的1、2级层序界面是 控制古岩溶平面分布的直接因素。 4.2. 川东地区 川东地区黄龙组古岩溶作用受构造、岩性和岩 相、古气候等因素综合控制。 1) 构造运动对川东地区黄龙组古岩溶作用有强 烈的控制:①由隆起和坳陷构造直接控制了岩溶地貌 分区及各岩溶地貌分区中的微地貌;②构造裂缝提供 了大气水的渗流和循环通道;③构造裂缝增大了地表 水及地下水的溶蚀范围;④构造裂缝增加了岩溶过程 中水–岩反应的比表面积,形成与岩溶缝有关的各种 储集层。 2) 岩性和岩相控制因素 碳酸盐岩的原始可渗透性是影响岩溶作用方式 和储集层发育特征的主要原因,可分为:①渗透性较 差的灰质基岩以管流溶蚀作用为主;②渗透性较好的 白云质基岩以散流的均匀溶蚀作用为主。 3) 古气候控制因素古气候是控制岩溶发育的一 个重要环境因素。温热气候比干冷气候更有利于古岩 溶的发育。 4.3. 鄂尔多斯盆地 鄂尔多斯盆地南部奥陶系古岩溶的发育主要受 古构造背景、岩性特征、古地质和古地貌形态等多种 因素的控制。 1) 岩性的影响。同生白云石化过程并未彻底改变 原沉积物的灰质矿物成分; 2) 构造作用的影响。研究区马五段同生期岩溶多 出现在海平面升降旋回的下降过程中,盆缘坪由于间 歇性地暴露于海平面之上,使岩溶作用得以进行; 3) 成岩环境。成岩环境的变化,势必导致沉积物 (岩)与孔隙水之间的平衡遭到破坏,引起物质的重新 分配组合,从而建立新的平衡,此平衡过程即是岩溶 发育的过程[12]。 不同古岩溶发育区古岩溶储层成因机制对比:如 表4。 Copyright © 2012 Hanspub 221  古岩溶储层形成模式对比研究 Copyright © 2012 Hanspub 222 Table 4. Comparison in genetic models of palaeokarst reservoir in different palaeokarst develo ping areas 表4. 不同古岩溶发育区古岩溶储层成因机制对比 因素 地区 各自控制因素 共同点 塔里木 古地貌、古气候、古断裂、沉积相与岩性结构、层序界面 川东 受古地貌、古气候、岩性和岩相、构造等因素综合控制 鄂尔多斯 主要受古构造背景、岩性特征、古地质和古地貌形态等多种因素的控制 储层受古岩溶地貌和断层裂缝的控制明显。古岩溶斜坡 和断裂发育区,古岩溶发育强烈,是溶蚀孔洞层和储层 发育的有利地区 5. 古岩溶储层形成模式的建立 5.1. 塔里木盆地 加里东末期–海西早期构造岩溶发育阶段;早海 西中期风化壳岩溶发育阶段;海西末期–印支早期岩 溶构造挤压破裂阶段;喜马拉雅期埋藏岩溶形成阶 段。最终经过多期的构造抬升,形成广泛分布的碳酸 盐岩古岩溶[13]。 5.2. 川东地区 1) 沉积期至同生期,在沉积斜坡,高低滩,坪相, 颗粒云岩发育,大气淡水在这些暴露地区形成溶蚀孔 隙发育带;2) 云南抬升运动具继承性,表生期古岩溶 阶段,也在隆起高低,斜坡带发生大规模溶蚀,形成 古岩溶空隙发育带;3) 经燕山,喜马拉雅期构造运动, 底层褶皱变形,岩早期隆起高地等形成构造圈闭。这 些带底层变形强烈,破裂作用发育,孔隙和裂缝搭配, 形成这些带的裂缝–孔隙岩溶性白云岩储层[14]。 Figure 3. Optimum way and pattern for palaeokarst reservoir development 图3. 古岩溶储层形成的最佳途径和模式 3) 均发育古岩溶斜坡、古岩溶高地、古岩溶盆地 等古地貌单元,微相发育不同,岩溶斜坡是岩溶孔洞 最发育的有利区; 4) 古岩溶型储层的发育内部因素主要指岩石的 矿物学成分,外部因素包括古地貌、大地构造、古气候、 地层结构、先存孔隙及后期改造等 6个因素; 5.3. 鄂尔多斯盆地 5) 古岩溶储层的演化经历了同沉积期、裸露风化 壳期、埋藏期。古风化壳岩溶作用和埋藏有机溶蚀作 用的多期次叠加和改造,是古岩溶储层及油气藏形成 的最佳组合模式。 鄂尔多斯盆地的古岩溶储层的演化经历了同沉 积期、裸露风化壳期、中深埋藏期和深埋藏期 4个阶 段,盆地南部在长期的地史发展过程中,奥陶系碳酸 盐岩先后经历了多期次、多类型古岩溶作用和改造。 但由于各类古岩溶因形成背景和古水文条件不同,其 有利发育区的分布也有所差异。 综合形成模式的建立:各古岩溶储层发育大体经 历了碳酸盐岩的形成时期,主要发生同沉积作用,然 后是碳酸盐岩的暴露风化时期,主要是大气降雨的淋 滤,风化作用,接着是岩体埋藏时期,主要是地下水 的渗滤、溶解。最后经过一系列的构造运动形成断裂、 裂隙、褶皱,最终形成具有储集作用的岩溶地貌(图 3)。 6. 结论与讨论 1) 三大地区储层岩石岩性均为海相碳酸盐岩,储 集空间主要由岩溶作用形成的半充填或未充填残余 溶蚀孔洞缝组成,优质储层类型以裂缝–溶蚀孔洞型 储层为主; 参考文献 (References) 2) 各区古岩溶虽垂向分带明显,各带发育齐全, 但发育程度不同; [1] 夏日元, 唐建生, 邹胜章等. 碳酸盐岩油气田古岩溶研究及 其在油气勘探开发中的应用[J]. 地球学报, 2006, 27(5): 503-  古岩溶储层形成模式对比研究 509. [2] 康玉柱. 塔里木盆地寒武–奥陶系古岩溶特征与油气分布[J]. 新疆石油地质, 2005, 26(5): 472-480. [3] 单洋天,于炳松, 唐明龙. 塔里木盆地轮古西地区奥陶系残留 地层古岩溶形成及储渗能力分析[J]. 地质与资源, 2009, 18(4): 309-313. [4] 郑荣才, 彭军, 高红灿. 渝东黄龙组碳酸盐岩储层的古岩溶特 征和岩溶旋回[J]. 地质地球化学, 2003, 31(1): 28-35. [5] 陈善勇. 塔里木盆地轮古西地区奥陶系古岩溶储层特征[J]. 西安石油大学学报(自然科学版), 2004, 19(4): 9-12. [6] 胡忠贵. 川东–渝北地区石炭系白云岩成因与成岩系统研究 [D]. 成都理工大学, 2009. [7] 侯方浩, 方少仙, 何江等. 鄂尔多斯盆地靖边气田区中奥陶 统马家沟组五 1~五4亚段古岩溶型储层分布特征及综合评价 [J]. 海相油气地质, 2011, 16(1): 1-12. [8] 陈学时, 易万霞, 卢文忠. 中国油气田古岩溶与油气储层[J]. 沉 积学报, 2004, 22(2): 244-252. [9] 文华国, 郑荣才, 沈忠民等. 四川盆地东部黄龙组 古岩溶地貌 研究[J]. 地质论评, 2009, 55(6): 816-826. [10] 拜文华, 吕锡敏, 李小军. 古岩溶盆地岩溶作用模式及古地貌 精细刻画——以鄂尔多斯盆地东部奥陶系风化壳为例[J]. 现 代地质, 2002, 16(3): 292-298. [11] 钟成旭, 代宗仰, 徐立明. 古岩溶发育地质因素简析[J]. 西 部探矿工程, 2012, 1: 186-191. [12] 姚泾利, 王兰萍, 张庆等. 鄂尔多斯盆地南部奥陶系古岩溶 发育控制因素及展布[J]. 天然气地质学, 2011, 22(1): 56-64. [13] 周兴熙, 顾家裕, 李小地等. 塔里木盆地轮南古岩溶[J]. 海相 油气地质, 1998, 3(3): 20-26. [14] 张兵, 郑荣才, 王绪本等. 四川盆地东部黄龙组古岩溶特征与 储集层分布[J]. 石油勘探与开发, 2011, 38(3): 257-266. Copyright © 2012 Hanspub 223 |