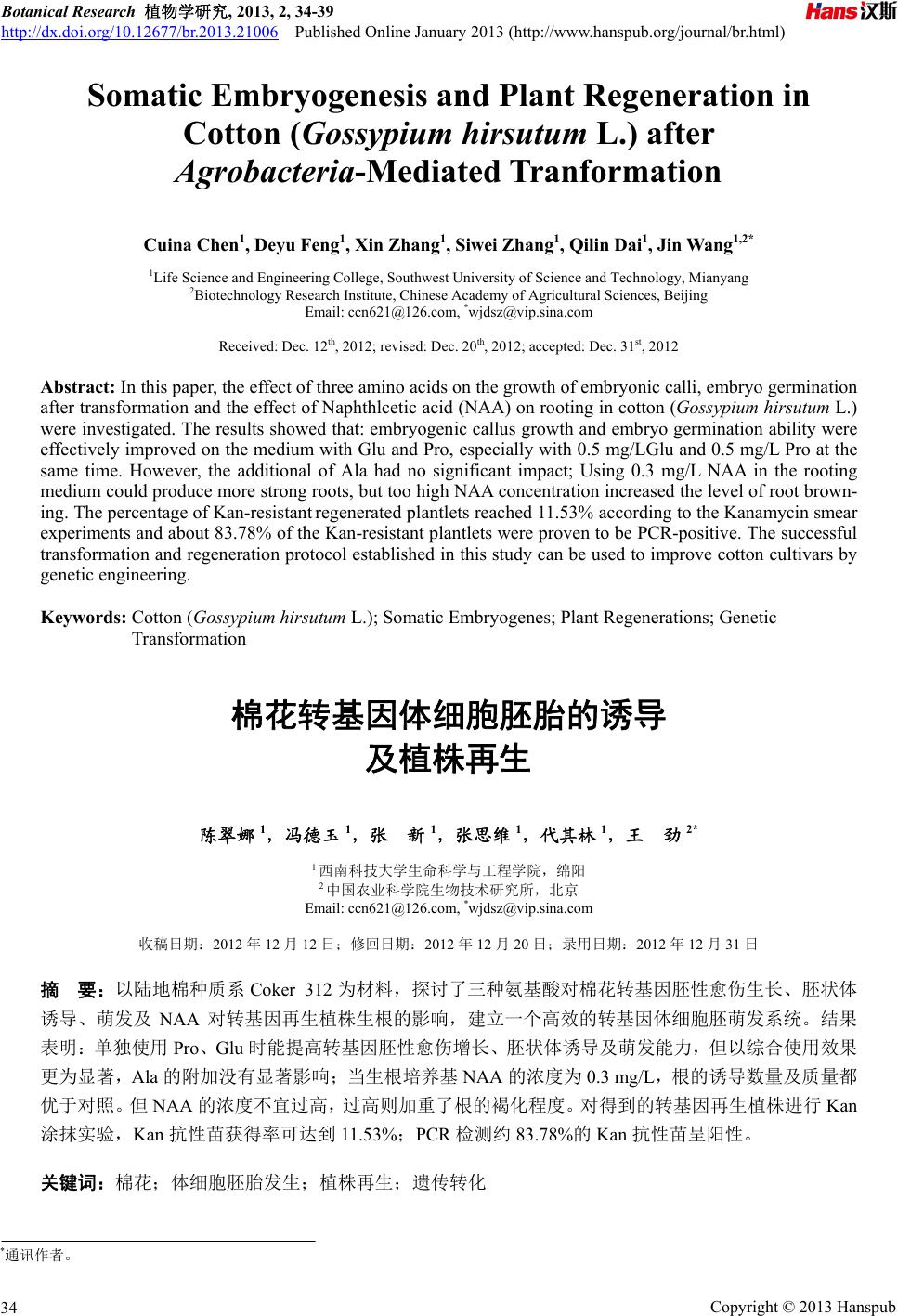

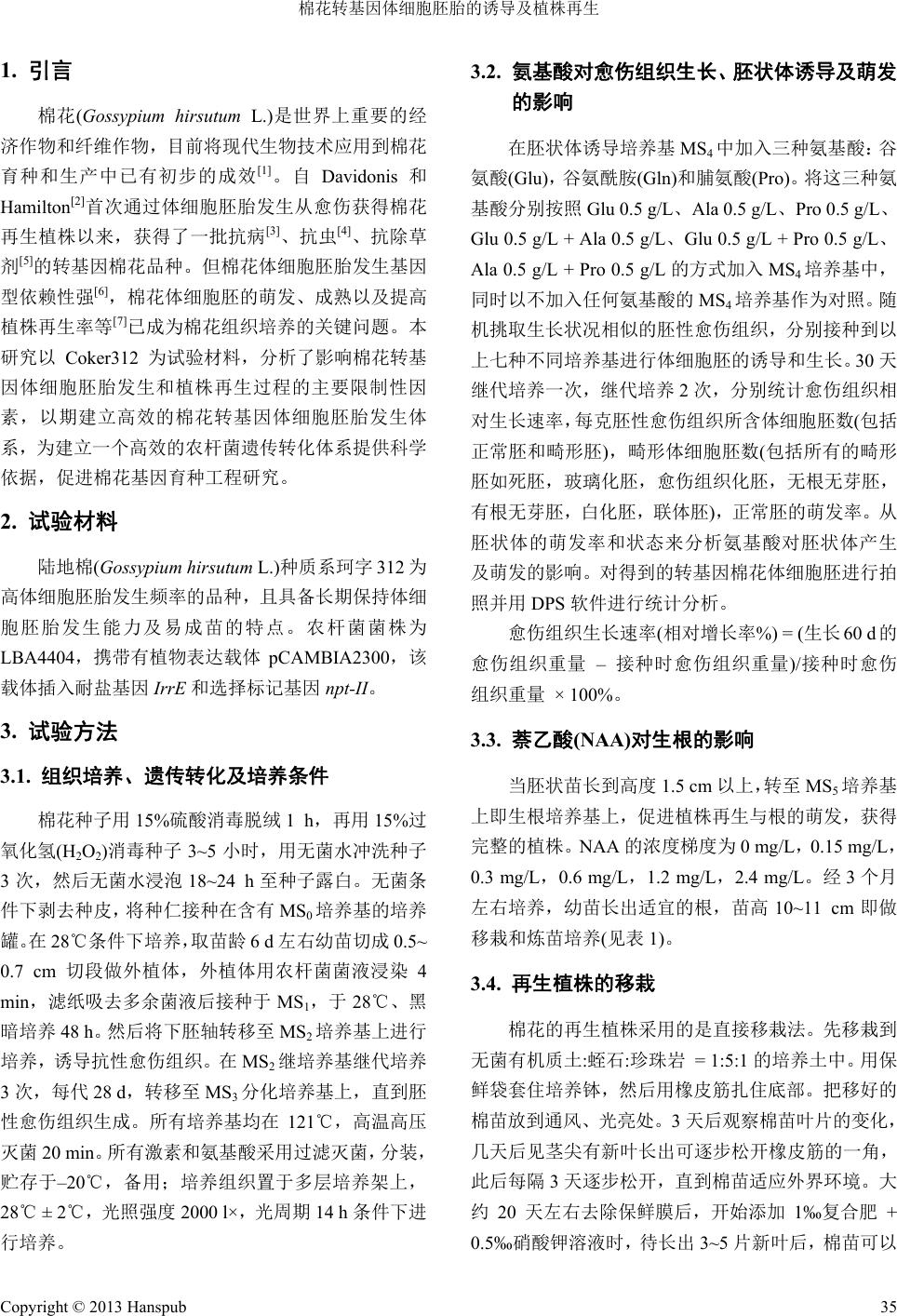

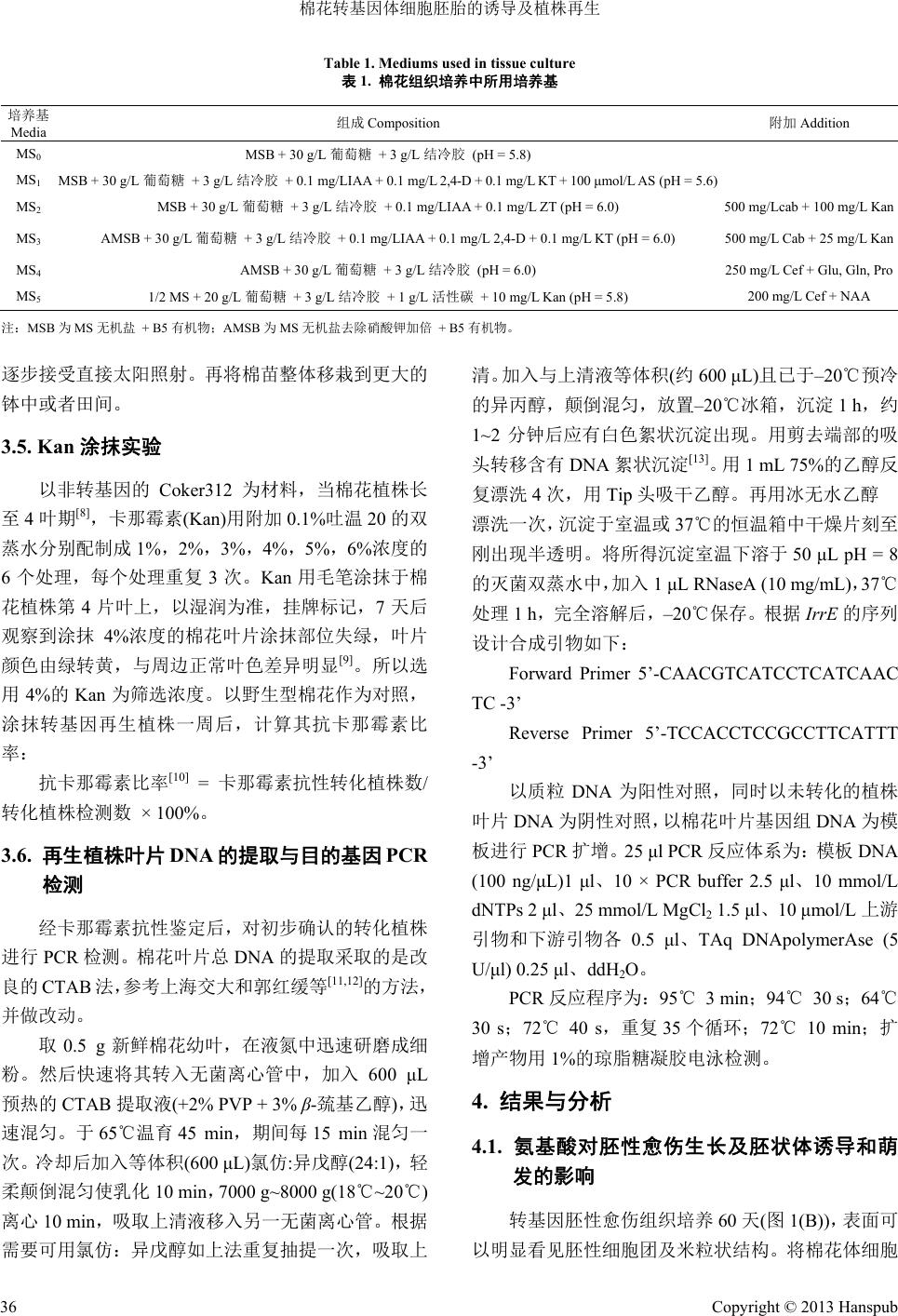

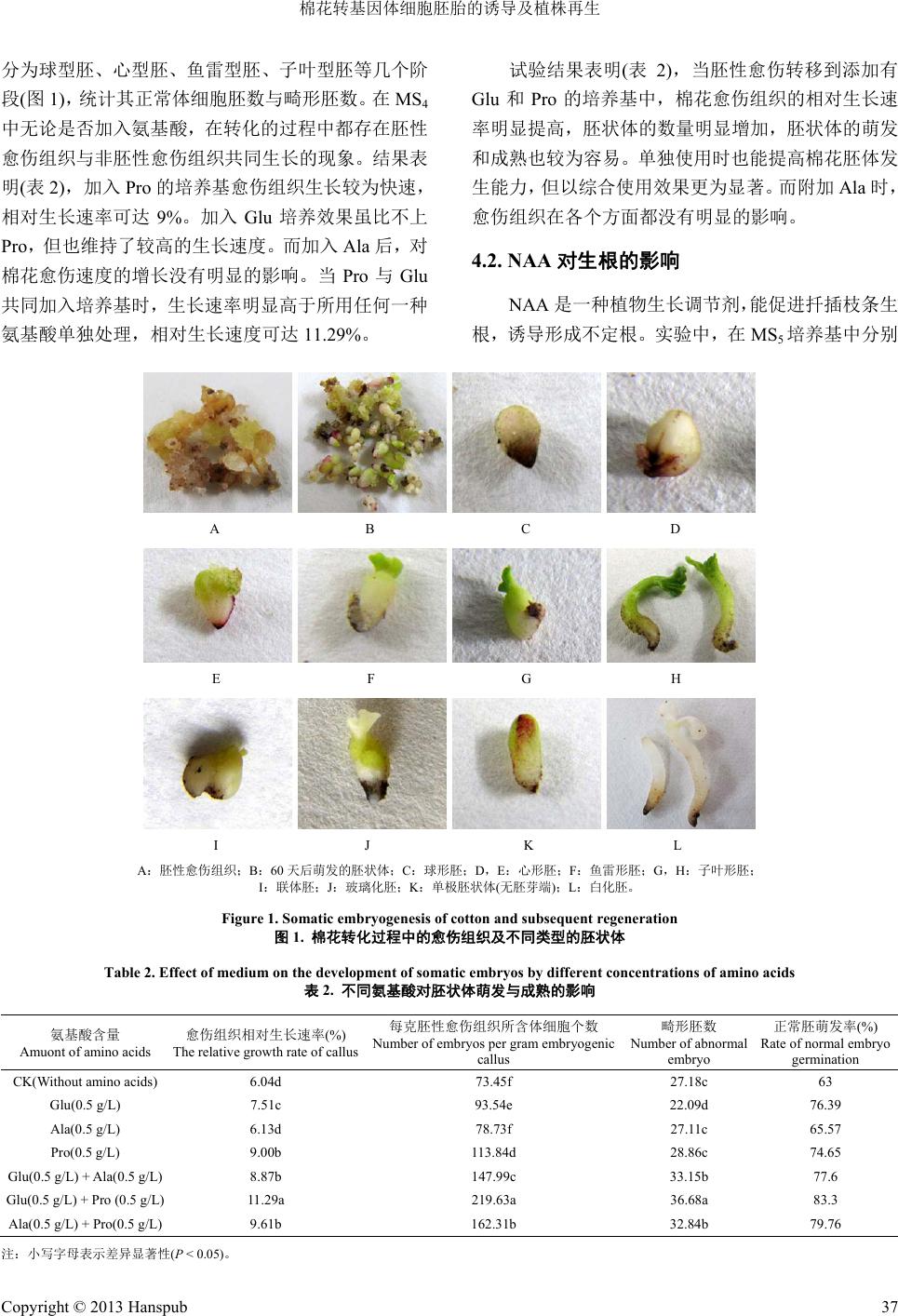

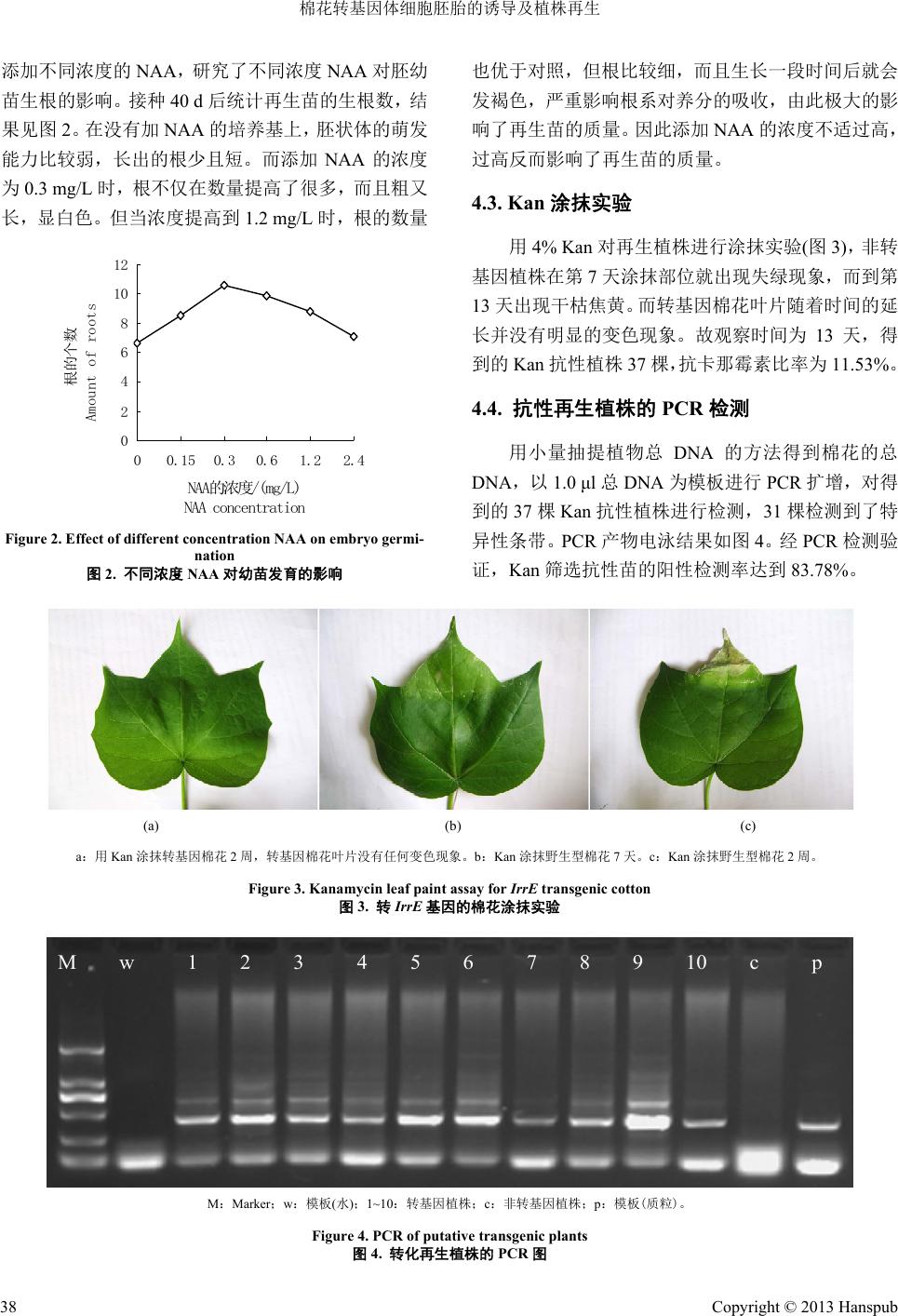

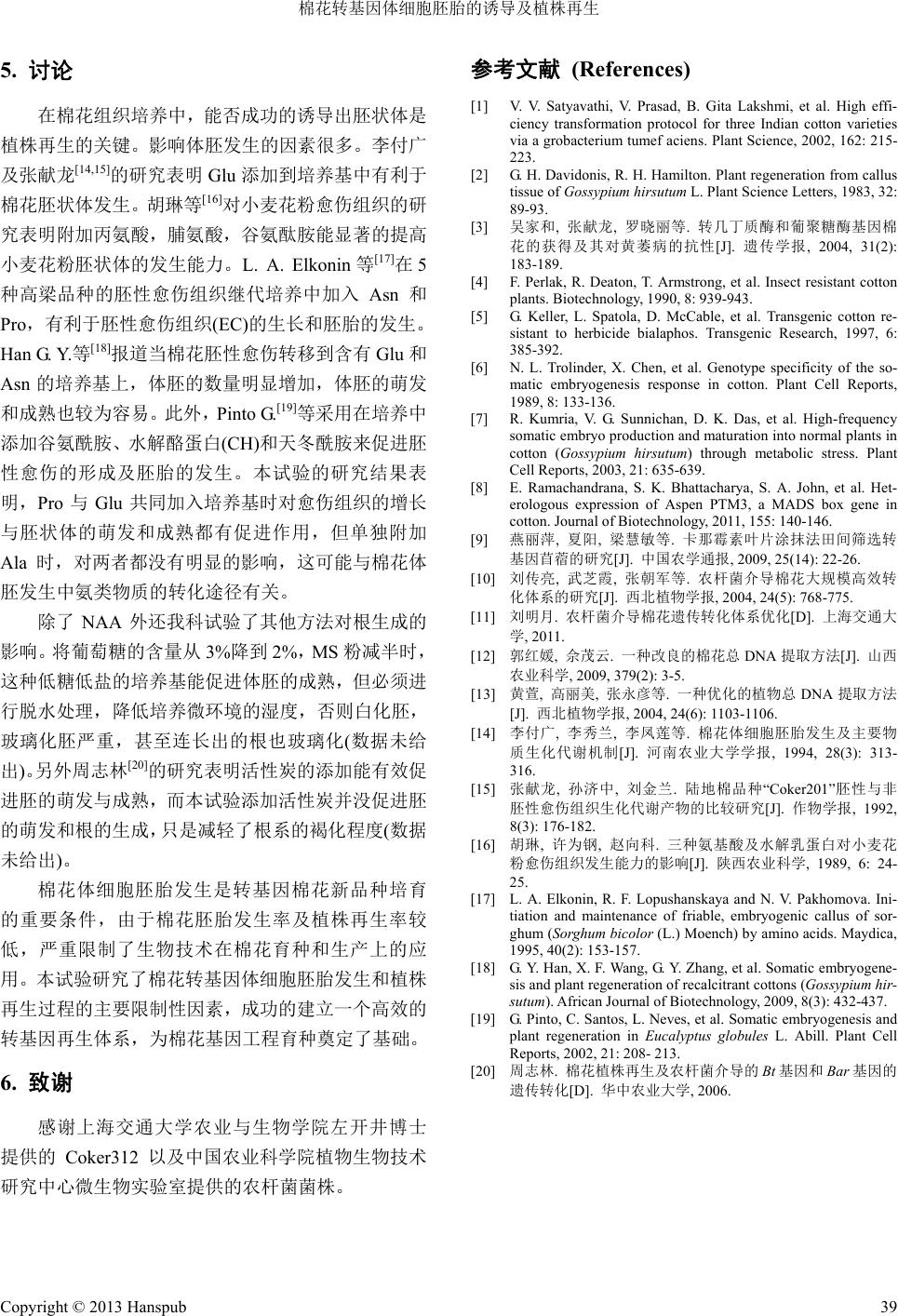

Botanical Research 植物学研究, 2013, 2, 34-39 http://dx.doi.org/10.12677/br.2013.21006 Published Online January 2013 (http://www.hanspub.org/journal/br.html) Somatic Embryogenesis and Plant Regeneration in Cotton (Gossypium hirsutum L.) after Agrobacteria-Mediated Tranformation Cuina Chen1, Deyu Feng1, Xin Zhang1, Siwei Zhang1, Qilin Dai1, Jin Wang1,2* 1Life Science and Engineering College, Southwest University of Science and Technology, Mianyang 2Biotechnology Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing Email: ccn621@126.com, *wjdsz@vip.sina.com Received: Dec. 12th, 2012; revised: Dec. 20th, 2012; accepted: Dec. 31st, 2012 Abstract: In this paper, the effect of three amino acids on the growth of embryonic calli, embryo germination after transformation and the effect of Naphthlcetic acid (NAA) on rooting in cotton (Gossypium hirsutum L.) were investigated. The results showed that: embryogenic callus growth and embryo germination ability were effectively improved on the medium with Glu and Pro, especially with 0.5 mg/LGlu and 0.5 mg/L Pro at the same time. However, the additional of Ala had no significant impact; Using 0.3 mg/L NAA in the rooting medium could produce more strong roots, but too high NAA concentration increased the level of root brown- ing. The percentage of Kan-resistant regenerated plantlets reached 11.53% according to the Kanamycin smear experiments and about 83.78% of the Kan-resistant plantlets were proven to be PCR-positive. The successful transformation and regeneration protocol established in this study can be used to improve cotton cultivars by genetic engineering. Keywords: Cotton (Gossypium hirsutum L.); Somatic Embryogenes; Plant Regenerations; Genetic Transformation 棉花转基因体细胞胚胎的诱导 及植株再生 陈翠娜 1,冯德玉 1,张 新1,张思维 1,代其林 1,王 劲2* 1西南科技大学生命科学与工程学院,绵阳 2中国农业科学院生物技术研究所,北京 Email: ccn621@126.com, *wjdsz@vip.sina.com 收稿日期:2012 年12 月12 日;修回日期:2012 年12 月20日;录用日期:2012 年12 月31 日 摘 要:以陆地棉种质系 Coker 312为材料,探讨了三种氨基酸对棉花转基因胚性愈伤生长、胚状体 诱导、萌发及 NAA 对转基因再生植株生根的影响,建立一个高效的转基因体细胞胚萌发系统。结果 表明:单独使用 Pro、Glu 时能提高转基因胚性愈伤增长、胚状体诱导及萌发能力,但以综合使用效果 更为显著,Ala 的附加没有显著影响;当生根培养基 NAA 的浓度为 0.3 mg/L,根的诱导数量及质量都 优于对照。但 NAA 的浓度不宜过高,过高则加重了根的褐化程度。对得到的转基因再生植株进行 Kan 涂抹实验,Kan 抗性苗获得率可达到11.53%;PCR 检测约 83.78%的Kan 抗性苗呈阳性。 关键词:棉花;体细胞胚胎发生;植株再生;遗传转化 *通讯作者。 Copyright © 2013 Hanspub 34  棉花转基因体细胞胚胎的诱导及植株再生 Copyright © 2013 Hanspub 35 1. 引言 棉花(Gossypium hirsutum L.) 是世界上重要的经 济作物和纤维作物,目前将现代生物技术应用到棉花 育种和生产中已有初步的成效[1]。自 Davidonis 和 Hamilton[2]首次通过体细胞胚胎发生从愈伤获得棉花 再生植株以来,获得了一批抗病[3]、抗虫[4]、抗除草 剂[5]的转基因棉花品种。但棉花体细胞胚胎发生基因 型依赖性强[6],棉花体细胞胚的萌发、成熟以及提高 植株再生率等[7]已成为棉花组织培养的关键问题。本 研究以 Coker312为试验材料,分析了影响棉花转基 因体细胞胚胎发生和植株再生过程的主要限制性因 素,以期建立高效的棉花转基因体细胞胚胎发生体 系,为建立一个高效的农杆菌遗传转化体系提供科学 依据,促进棉花基因育种工程研究。 2. 试验材料 陆地棉(Gossypium hirsutum L.)种质系珂字 312为 高体细胞胚胎发生频率的品种,且具备长期保持体细 胞胚胎发生能力及易成苗的特点。农杆菌菌株为 LBA4404,携带有植物表达载体pCAMBIA2300,该 载体插入耐盐基因 IrrE和选择标记基因 npt-II。 3. 试验方法 3.1. 组织培养、遗传转化及培养条件 棉花种子用15%硫酸消毒脱绒 1 h,再用15%过 氧化氢(H2O2)消毒种子 3~5 小时,用无菌水冲洗种子 3次,然后无菌水浸泡 18~24 h至种子露白。无菌条 件下剥去种皮,将种仁接种在含有MS0培养基的培养 罐。在 28℃条件下培养,取苗龄 6 d左右幼苗切成 0.5~ 0.7 cm切段做外植体,外植体用农杆菌菌液浸染4 min,滤纸吸去多余菌液后接种于 MS1,于28℃、黑 暗培养 48 h。然后将下胚轴转移至 MS2培养基上进行 培养,诱导抗性愈伤组织。在MS2继培养基继代培养 3次,每代 28 d,转移至 MS3分化培养基上,直到胚 性愈伤组织生成。所有培养基均在121℃,高温高压 灭菌 20 min。所有激素和氨基酸采用过滤灭菌,分装, 贮存于–20℃,备用;培养组织置于多层培养架上, 28℃ ± 2℃,光照强度 2000 l×,光周期 14 h 条件下进 行培养。 3.2. 氨基酸对愈伤组织生长、胚状体诱导及萌发 的影响 在胚状体诱导培养基MS4中加入三种氨基酸:谷 氨酸(Glu),谷氨酰胺(Gln)和脯氨酸(Pro)。将这三种氨 基酸分别按照Glu 0.5 g/L、Ala 0.5 g/L、Pro 0.5 g/L、 Glu 0.5 g/L + Ala 0.5 g/L、Glu 0.5 g/L + Pro 0.5 g/L、 Ala 0.5 g/L + Pro 0.5 g/L的方式加入MS4培养基中, 同时以不加入任何氨基酸的MS4培养基作为对照。随 机挑取生长状况相似的胚性愈伤组织,分别接种到以 上七种不同培养基进行体细胞胚的诱导和生长。30 天 继代培养一次,继代培养 2次,分别统计愈伤组织相 对生长速率,每克胚性愈伤组织所含体细胞胚数(包括 正常胚和畸形胚),畸形体细胞胚数(包括所有的畸形 胚如死胚,玻璃化胚,愈伤组织化胚,无根无芽胚, 有根无芽胚,白化胚,联体胚),正常胚的萌发率。从 胚状体的萌发率和状态来分析氨基酸对胚状体产生 及萌发的影响。对得到的转基因棉花体细胞胚进行拍 照并用 DPS 软件进行统计分析。 愈伤组织生长速率(相对增长率%) = (生长 60 d的 愈伤组织重量 – 接种时愈伤组织重量)/接种时愈伤 组织重量 × 100%。 3.3. 萘乙酸(NAA)对生根的影响 当胚状苗长到高度 1.5 cm 以上,转至 MS5培养基 上即生根培养基上,促进植株再生与根的萌发,获得 完整的植株。NAA 的浓度梯度为 0 mg/L,0.15 mg/L, 0.3 mg/L,0.6 mg/L,1.2 mg/L,2.4 mg/L。经 3个月 左右培养,幼苗长出适宜的根,苗高10~11 cm即做 移栽和炼苗培养(见表1)。 3.4. 再生植株的移栽 棉花的再生植株采用的是直接移栽法。先移栽到 无菌有机质土:蛭石:珍珠岩 = 1:5:1的培养土中。用保 鲜袋套住培养钵,然后用橡皮筋扎住底部。把移好的 棉苗放到通风、光亮处。3天后观察棉苗叶片的变化, 几天后见茎尖有新叶长出可逐步松开橡皮筋的一角, 此后每隔 3天逐步松开,直到棉苗适应外界环境。大 约20 天左右去除保鲜膜后,开始添加1‰复合肥 + 0.5‰硝酸钾溶液时,待长出3~5 片新叶后,棉苗可以  棉花转基因体细胞胚胎的诱导及植株再生 Table 1. Mediums used in tissue culture 表1. 棉花组织培养中所用培养基 培养基 Media 组成 Composition 附加 Addition MS0 MSB + 30 g/L 葡萄糖 + 3 g/L 结冷胶 (pH = 5.8) MS1 MSB + 30 g/L 葡萄糖 + 3 g/L 结冷胶 + 0.1 mg/LIAA + 0.1 mg/L 2,4-D + 0.1 mg/L KT + 100 μmol/L AS (pH = 5.6) MS2 MSB + 30 g/L 葡萄糖 + 3 g/L 结冷胶 + 0.1 mg/LIAA + 0.1 mg/L ZT (pH = 6.0) 500 mg/Lcab + 100 mg/L Kan MS3 AMSB + 30 g/L 葡萄糖 + 3 g/L 结冷胶 + 0.1 mg/LIAA + 0.1 mg/L 2,4-D + 0.1 mg/L KT (pH = 6.0) 500 mg/L Cab + 25 mg/L Kan MS4 AMSB + 30 g/L 葡萄糖 + 3 g/L 结冷胶 (pH = 6.0) 250 mg/L Cef + Glu, Gln, Pro MS5 1/2 MS + 20 g/L 葡萄糖 + 3 g/L 结冷胶 + 1 g/L 活性碳 + 10 mg/L Kan (pH = 5.8) 200 mg/L Cef + NAA 注:MSB 为MS 无机盐 + B5有机物;AMSB 为MS 无机盐去除硝酸钾加倍 + B5有机物。 清。加入与上清液等体积(约600 μL)且已于–20℃预冷 的异丙醇,颠倒混匀,放置–20℃冰箱,沉淀 1 h,约 1~2 分钟后应有白色絮状沉淀出现。用剪去端部的吸 头转移含有 DNA絮状沉淀[13]。用 1 mL 75%的乙醇反 复漂洗 4次,用Tip 头吸干乙醇。再用冰无水乙醇 逐步接受直接太阳照射。再将棉苗整体移栽到更大的 钵中或者田间。 3.5. Kan涂抹实验 以非转基因的 Coker312 为材料,当棉花植株长 至4叶期[8],卡那霉素(Kan)用附加0.1%吐温 20 的双 蒸水分别配制成1%,2%,3%,4%,5%,6%浓度的 6个处理,每个处理重复3次。Kan 用毛笔涂抹于棉 花植株第 4片叶上,以湿润为准,挂牌标记,7天后 观察到涂抹 4%浓度的棉花叶片涂抹部位失绿,叶片 颜色由绿转黄,与周边正常叶色差异明显[9]。所以选 用4%的Kan 为筛选浓度。以野生型棉花作为对照, 涂抹转基因再生植株一周后,计算其抗卡那霉素比 率: 漂洗一次,沉淀于室温或 37℃的恒温箱中干燥片刻至 刚出现半透明。将所得沉淀室温下溶于 50 μL pH = 8 的灭菌双蒸水中,加入 1 μL RNaseA (10 mg/mL),37℃ 处理 1 h,完全溶解后,–20℃保存。根据 IrrE 的序列 设计合成引物如下: Forward Primer 5’-CAACGTCATCCTCATCAAC TC -3’ Reverse Primer 5’-TCCACCTCCGCCTTCATTT -3’ 抗卡那霉素比率[10] = 卡那霉素抗性转化植株数/ 转化植株检测数 × 100%。 以质粒 DNA 为阳性对照,同时以未转化的植株 叶片 DNA 为阴性对照,以棉花叶片基因组 DNA为模 板进行 PCR 扩增。25 μl PCR 反应体系为:模板 DNA (100 ng/μL)1 μl、10 × PCR buffer 2.5 μl、10 mmol/L dNTPs 2 μl、25 mmol/L MgCl2 1.5 μl、10 μmol/L 上游 引物和下游引物各0.5 μl、TAq DNApolymerAse (5 U/μl) 0.25 μl、ddH2O。 3.6. 再生植株叶片 DNA 的提取与目的基因 PCR 检测 经卡那霉素抗性鉴定后,对初步确认的转化植株 进行 PCR检测。棉花叶片总 DNA 的提取采取的是改 良的 CTAB法,参考上海交大和郭红缓等[11,12]的方法, 并做改动。 PCR 反应程序为:95℃ 3 min;94℃ 30 s;64℃ 30 s;72℃ 40 s,重复 35 个循环;72℃ 10 min;扩 增产物用1%的琼脂糖凝胶电泳检测。 取0.5 g新鲜棉花幼叶,在液氮中迅速研磨成细 粉。然后快速将其转入无菌离心管中,加入600 μL 预热的 CTAB 提取液(+2% PVP + 3% β-巯基乙醇),迅 速混匀。于 65℃温育 45 min,期间每 15 min混匀一 次。冷却后加入等体积(600 μL)氯仿:异戊醇(24:1),轻 柔颠倒混匀使乳化 10 min,7000 g~8000 g(18℃~20 )℃ 离心 10 min,吸取上清液移入另一无菌离心管。根据 需要可用氯仿:异戊醇如上法重复抽提一次,吸取上 4. 结果与分析 4.1. 氨基酸对胚性愈伤生长及胚状体诱导和萌 发的影响 转基因胚性愈伤组织培养 60天(图1(B)),表面可 以明显看见胚性细胞团及米粒状结构。将棉花体细胞 Copyright © 2013 Hanspub 36  棉花转基因体细胞胚胎的诱导及植株再生 试验结果表明(表2),当胚性愈伤转移到添加有 Glu 和Pro的培养基中,棉花愈伤组织的相对生长速 率明显提高,胚状体的数量明显增加,胚状体的萌发 和成熟也较为容易。单独使用时也能提高棉花胚体发 生能力,但以综合使用效果更为显著。而附加 Ala 时, 愈伤组织在各个方面都没有明显的影响。 分为球型胚、心型胚、鱼雷型胚、子叶型胚等几个阶 段(图1),统计其正常体细胞胚数与畸形胚数。在MS4 中无论是否加入氨基酸,在转化的过程中都存在胚性 愈伤组织与非胚性愈伤组织共同生长的现象。结果表 明(表2),加入Pro 的培养基愈伤组织生长较为快速, 相对生长速率可达9%。加入 Glu 培养效果虽比不上 Pro,但也维持了较高的生长速度。而加入 Ala 后,对 棉花愈伤速度的增长没有明显的影响。当 Pro 与Glu 共同加入培养基时,生长速率明显高于所用任何一种 氨基酸单独处理,相对生长速度可达 11.29%。 4.2. NAA对生根的影响 NAA 是一种植物生长调节剂,能促进扦插枝条生 根,诱导形成不定根。实验中,在 MS5培养基中分别 A B C D E F G H I J K L A:胚性愈伤组织;B:60 天后萌发的胚状体;C:球形胚;D,E:心形胚;F:鱼雷形胚;G,H:子叶形胚; I:联体胚;J:玻璃化胚;K:单极胚状体(无胚芽端);L:白化胚。 Figure 1. Somat ic embryogenesis of cotton and subsequent regeneration 图1. 棉花转化过程中的愈伤组织及不同类型的胚状体 Table 2. Effect of medium on the development of somatic embryos by different concentrations of amino acids 表2. 不同氨基酸对胚状体萌发与成熟的影响 氨基酸含量 Amuont of amino acids 愈伤组织相对生长速率(%) The relative growth rate of callus 每克胚性愈伤组织所含体细胞个数 Number of embryos per gram embryogenic callus 畸形胚数 Number of abnormal embryo 正常胚萌发率(%) Rate of normal embryo germination CK(Without amino acids) 6.04d 73.45f 27.18c 63 Glu(0.5 g/L) 7.51c 93.54e 22.09d 76.39 Ala(0.5 g/L) 6.13d 78.73f 27.11c 65.57 Pro(0.5 g/L) 9.00b 113.84d 28.86c 74.65 Glu(0.5 g/L) + Ala(0.5 g/L) 8.87b 147.99c 33.15b 77.6 Glu(0.5 g/L) + Pro (0.5 g/L) 11.29a 219.63a 36.68a 83.3 Ala(0.5 g/L) + Pro(0.5 g/L) 9.61b 162.31b 32.84b 79.76 注:小写字母表示差异显著性(P < 0.05)。 Copyright © 2013 Hanspub 37  棉花转基因体细胞胚胎的诱导及植株再生 添加不同浓度的NAA,研究了不同浓度NAA 对胚幼 苗生根的影响。接种 40 d 后统计再生苗的生根数,结 果见图 2。在没有加 NAA 的培养基上,胚状体的萌发 能力比较弱,长出的根少且短。而添加NAA 的浓度 为0.3 mg/L 时,根不仅在数量提高了很多,而且粗又 长,显白色。但当浓度提高到1.2 mg/L 时,根的数量 也优于对照,但根比较细,而且生长一段时间后就会 发褐色,严重影响根系对养分的吸收,由此极大的影 响了再生苗的质量。因此添加 NAA的浓度不适过高, 过高反而影响了再生苗的质量。 4.3. Kan涂抹实验 用4% Kan 对再生植株进行涂抹实验(图3),非 转 基因植株在第 7天涂抹部位就出现失绿现象,而到第 13 天出现干枯焦黄。而转基因棉花叶片随着时间的延 长并没有明显的变色现象。故观察时间为 13 天,得 到的 Kan抗性植株 37 棵,抗卡那霉素比率为11.53%。 0 2 4 6 8 10 12 00.15 0.30.61.22.4 NAA的浓度/(mg/L) NAA concentration 根的个数 Amount of roots 4.4. 抗性再生植株的 PCR 检测 用小量抽提植物总DNA 的方法得到棉花的总 DNA,以1.0 μl总DNA为模板进行 PCR 扩增,对得 到的 37棵Kan 抗性植株进行检测,31 棵检测到了特 异性条带。PCR 产物电泳结果如图 4。经 PCR 检测验 证,Kan 筛选抗性苗的阳性检测率达到 83.78%。 Figure 2. Effect of different concentration NAA on embryo germi- nation 图2. 不同浓度 NAA 对幼苗发育的影响 (a) (b) (c) a:用 Kan 涂抹转基因棉花 2周,转基因棉花叶片没有任何变色现象。b:Kan涂抹野生型棉花 7天。c:Kan涂抹野生型棉花 2周。 Figure 3. Kanamycin leaf paint assay for IrrE transgenic cotton 图3. 转IrrE 基因的棉花涂抹实验 M w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 c p M:Marker;w:模板(水);1~10:转基因植株;c:非转基因植株;p:模板(质粒)。 Figure 4. PCR of putative transgenic plants 图4. 转化再生植株的 PCR 图 Copyright © 2013 Hanspub 38  棉花转基因体细胞胚胎的诱导及植株再生 5. 讨论 在棉花组织培养中,能否成功的诱导出胚状体是 植株再生的关键。影响体胚发生的因素很多。李付广 及张献龙[14,15]的研究表明 Glu 添加到培养基中有利于 棉花胚状体发生。胡琳等[16]对小麦花粉愈伤组织的研 究表明附加丙氨酸,脯氨酸,谷氨酞胺能显著的提高 小麦花粉胚状体的发生能力。L. A. Elkonin等[17]在5 种高梁品种的胚性愈伤组织继代培养中加入Asn 和 Pro,有利于胚性愈伤组织(EC)的生长和胚胎的发生。 Han G. Y.等[18]报道当棉花胚性愈伤转移到含有 Glu 和 Asn 的培养基上,体胚的数量明显增加,体胚的萌发 和成熟也较为容易。此外,Pinto G.[19]等采用在培养中 添加谷氨酰胺、水解酪蛋白(CH)和天冬酰胺来促进胚 性愈伤的形成及胚胎的发生。本试验的研究结果表 明,Pro 与Glu共同加入培养基时对愈伤组织的增长 与胚状体的萌发和成熟都有促进作用,但单独附加 Ala 时,对两者都没有明显的影响,这可能与棉花体 胚发生中氨类物质的转化途径有关。 除了 NAA 外还我科试验了其他方法对根生成的 影响。将葡萄糖的含量从 3%降到 2%,MS粉减半时, 这种低糖低盐的培养基能促进体胚的成熟,但必须进 行脱水处理,降低培养微环境的湿度,否则白化胚, 玻璃化胚严重,甚至连长出的根也玻璃化(数据未给 出)。另外周志林[20]的研究表明活性炭的添加能有效促 进胚的萌发与成熟,而本试验添加活性炭并没促进胚 的萌发和根的生成,只是减轻了根系的褐化程度(数据 未给出)。 棉花体细胞胚胎发生是转基因棉花新品种培育 的重要条件,由于棉花胚胎发生率及植株再生率较 低,严重限制了生物技术在棉花育种和生产上的应 用。本试验研究了棉花转基因体细胞胚胎发生和植株 再生过程的主要限制性因素,成功的建立一个高效的 转基因再生体系,为棉花基因工程育种奠定了基础。 6. 致谢 感谢上海交通大学农业与生物学院左开井博士 提供的 Coker312以及中国农业科学院植物生物技术 研究中心微生物实验室提供的农杆菌菌株。 (References) [1] V. V. Satyavathi, V. Prasad, B. Gita Lakshmi, et al. High effi- ciency transformation protocol for three Indian cotton varieties via a grobacterium tumef aciens. Plant Science, 2002, 162: 215- 223. [2] G. H. Davidonis, R. H. Hamilton. Plant regeneration from callus tissue of Gossypium hirsutum L. Plant Science Letters, 1983, 32: 89-93. [3] 吴家和, 张献龙, 罗晓丽等. 转几丁质酶和葡聚糖酶基因棉 花的获得及其对黄萎病的抗性[J]. 遗传学报, 2004, 31(2): 183-189. [4] F. Perlak, R. Deaton, T. Armstrong, et al. Insect resistant cotton plants. Biotechnology, 1990, 8: 939-943. [5] G. Keller, L. Spatola, D. McCable, et al. Transgenic cotton re- sistant to herbicide bialaphos. Transgenic Research, 1997, 6: 385-392. [6] N. L. Trolinder, X. Chen, et al. Genotype specificity of the so- matic embryogenesis response in cotton. Plant Cell Reports, 1989, 8: 133-136. [7] R. Kumria, V. G. Sunnichan, D. K. Das, et al. High-frequency somatic embryo production and maturation into normal plants in cotton (Gossypium hirsutum) through metabolic stress. Plant Cell Reports, 2003, 21: 635-639. [8] E. Ramachandrana, S. K. Bhattacharya, S. A. John, et al. Het- erologous expression of Aspen PTM3, a MADS box gene in cotton. Journal of Biotechnology, 2011, 155: 140-146. [9] 燕丽萍, 夏阳, 梁慧敏等. 卡那霉素叶片涂抹法田间筛选转 基因苜蓿的研究[J]. 中国农学通报, 2009, 25(14): 22-26. [10] 刘传亮, 武芝霞, 张朝军等. 农杆菌介导棉花大规模高效转 化体系的研究[J]. 西北植物学报, 2004, 24(5): 768-775. [11] 刘明月. 农杆菌介导棉花遗传转化体系优化[D]. 上海交通大 学, 2011. [12] 郭红媛, 佘茂云. 一种改良的棉花总 DNA 提取方法[J]. 山西 农业科学, 2009, 379(2): 3-5. [13] 黄萱, 高丽美, 张永彦等. 一种优化的植物总 DNA 提取方法 [J]. 西北植物学报, 2004, 24(6): 1103-1106. [14] 李付广, 李秀兰, 李凤莲等. 棉花体细胞胚胎发生及主要物 质生化代谢机制[J]. 河南农业大学学报, 1994, 28(3): 313- 316. [15] 张献龙, 孙济中, 刘金兰. 陆地棉品种“Coker201”胚性与非 胚性愈伤组织生化代谢产物的比较研究[J]. 作物学报, 1992, 8(3): 176-182. [16] 胡琳, 许为钢, 赵向科. 三种氨基酸及水解乳蛋白对小麦花 粉愈伤组织发生能力的影响[J]. 陕西农业科学, 1989, 6: 24- 25. [17] L. A. Elkonin, R. F. Lopushanskaya and N. V. Pakhomova. Ini- tiation and maintenance of friable, embryogenic callus of sor- ghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) by amino acids. Maydica, 1995, 40(2): 153-157. [18] G. Y. Han, X. F. Wang, G. Y. Zhang, et al. Somatic embryogene- sis and plant regeneration of recalcitrant cottons (Gossypium hir- sutum). African Journal of Biotechnology, 2009, 8(3): 432-437. [19] G. Pinto, C. Santos, L. Neves, et al. Somatic embryogenesis and plant regeneration in Eucalyptus globules L. Abill. Plant Cell Reports, 2002, 21: 208- 213. [20] 周志林. 棉花植株再生及农杆菌介导的 Bt 基因和Bar 基因的 遗传转化[D]. 华中农业大学, 2006. 参考文献 Copyright © 2013 Hanspub 39 |