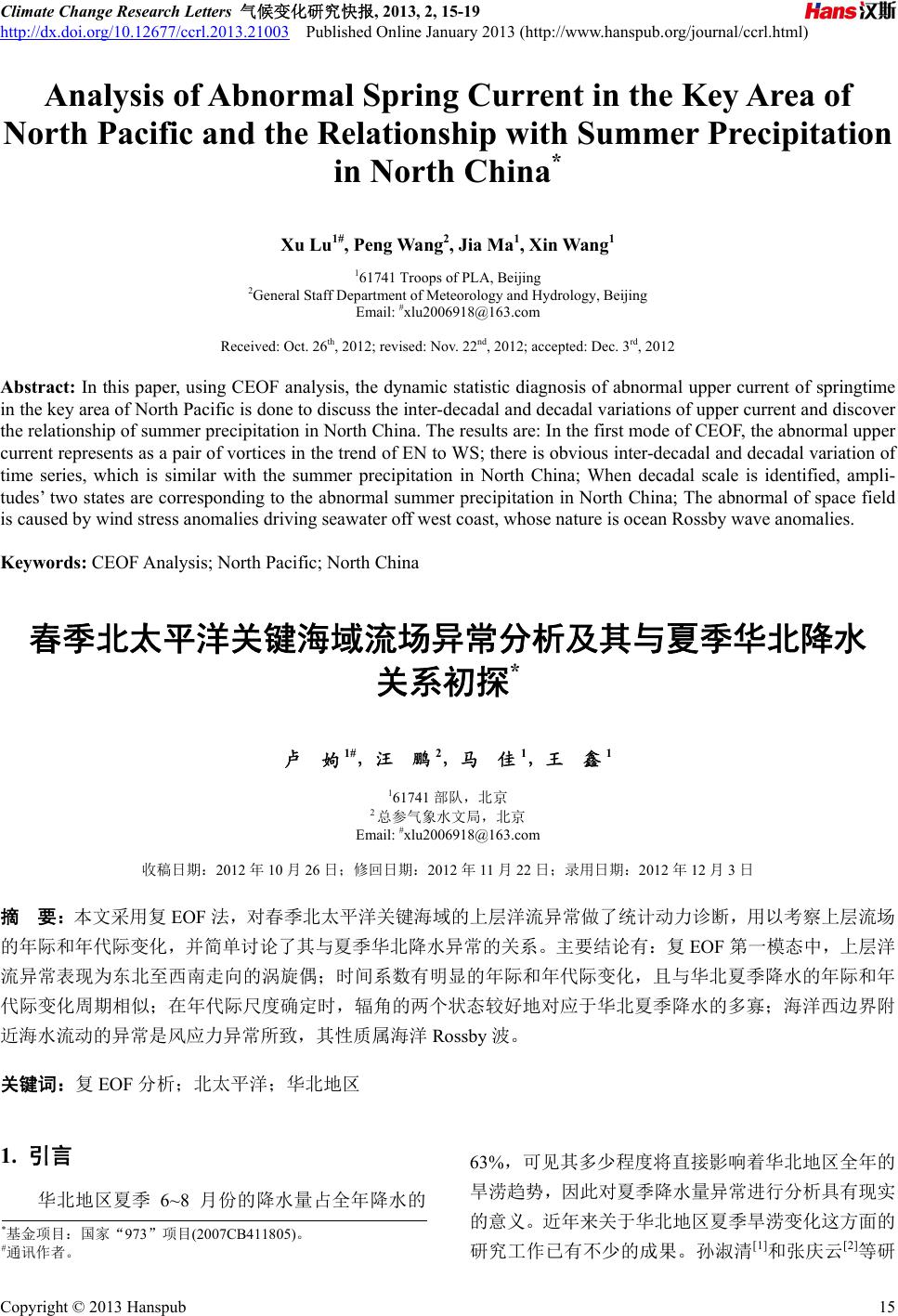

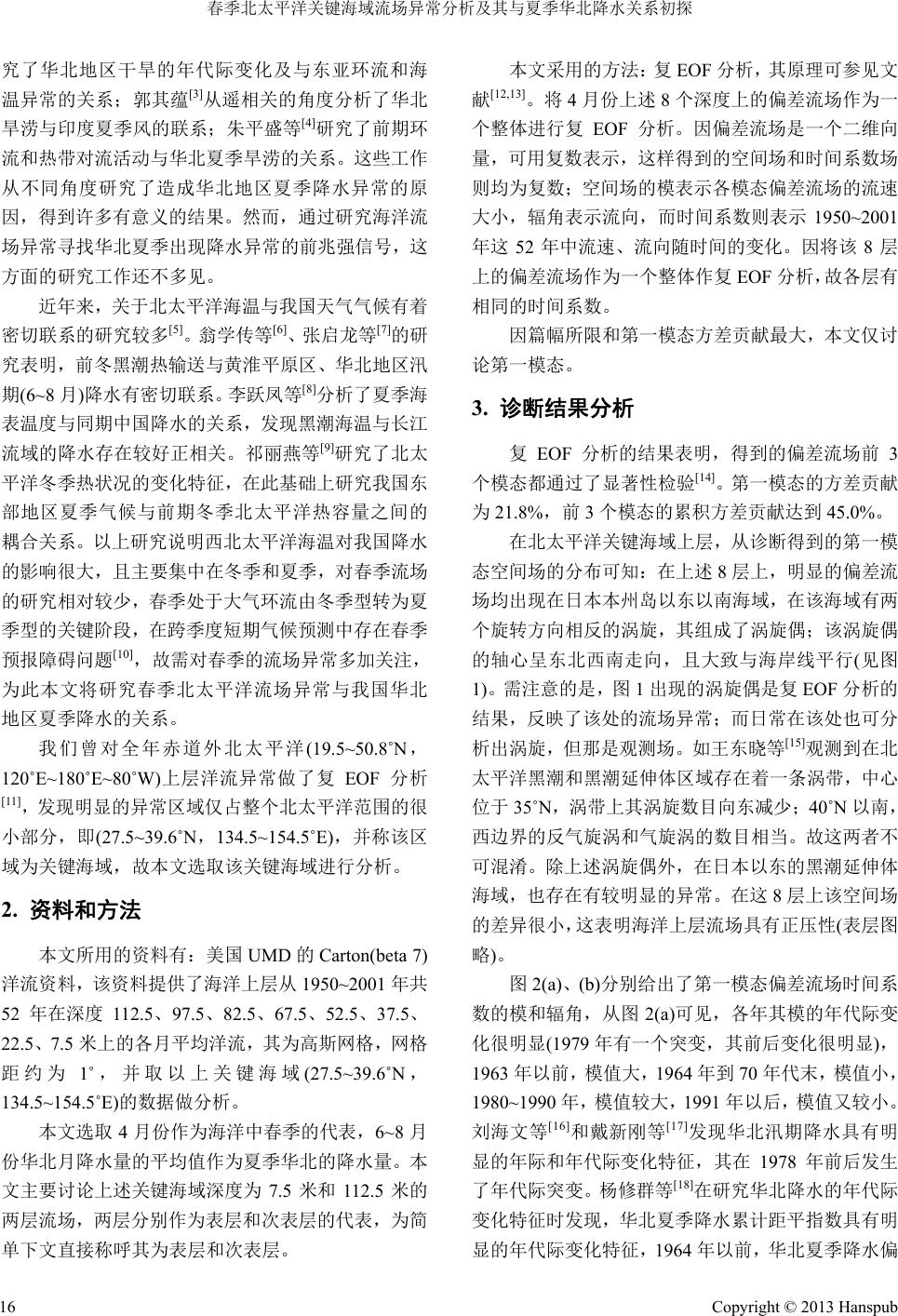

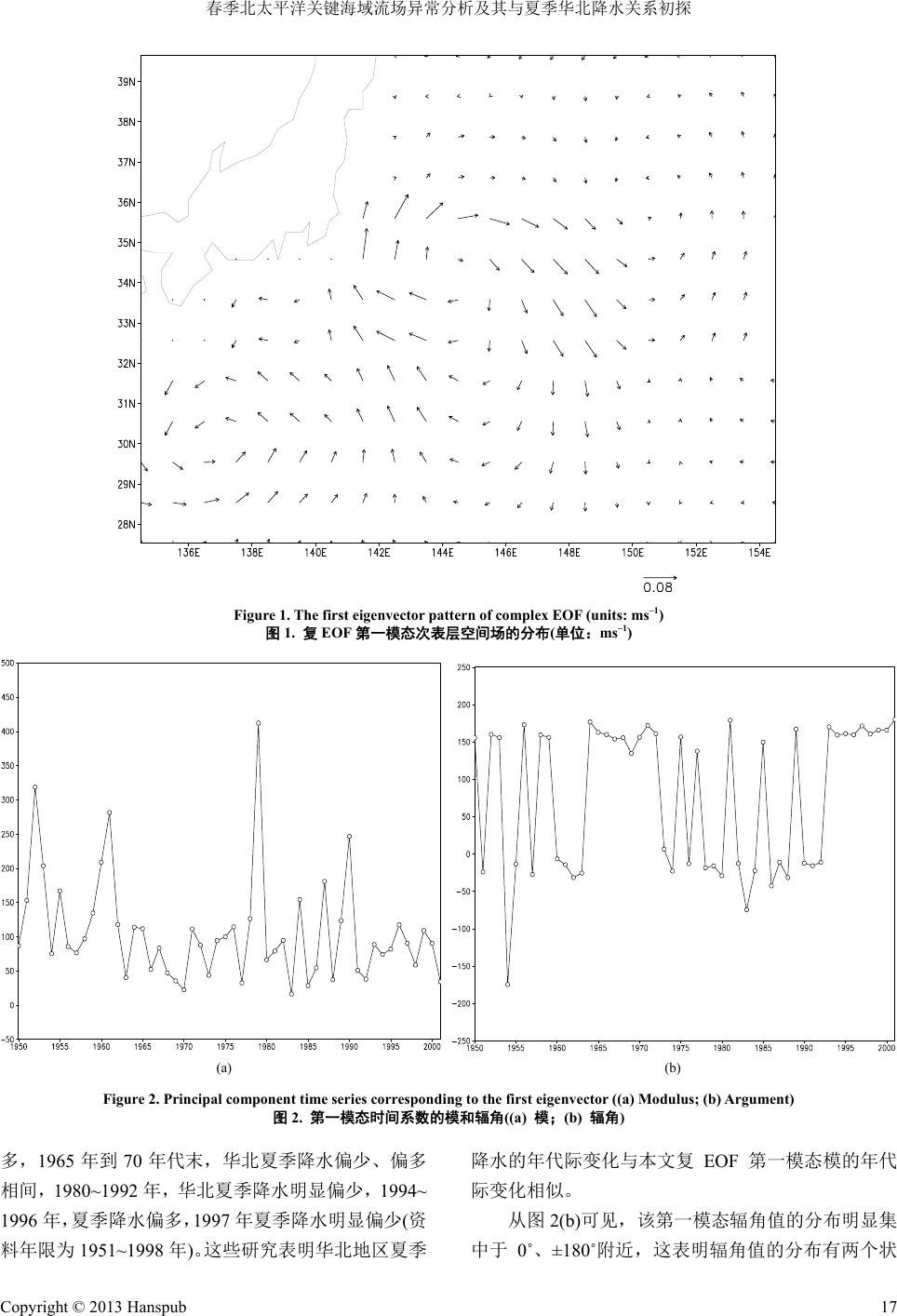

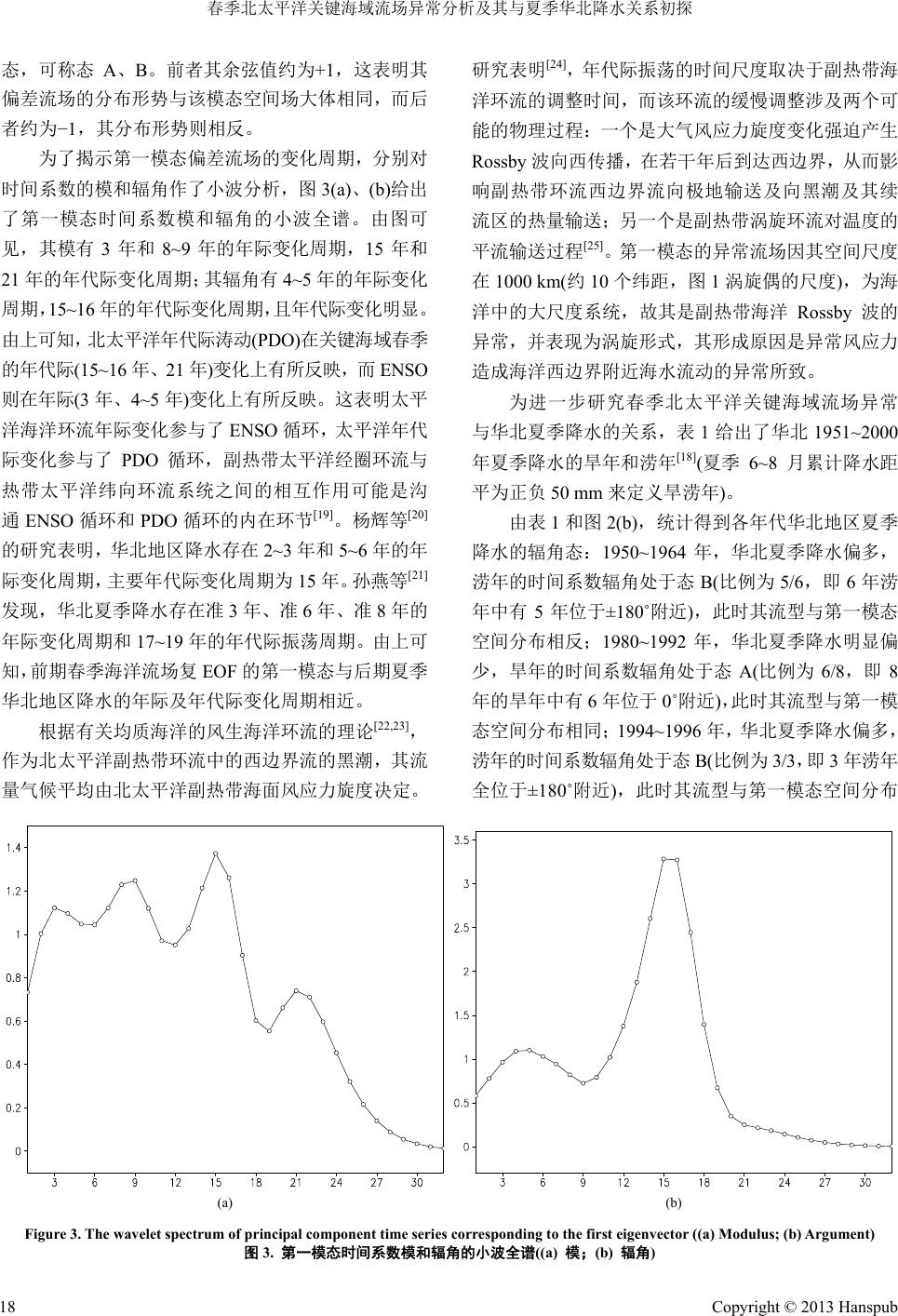

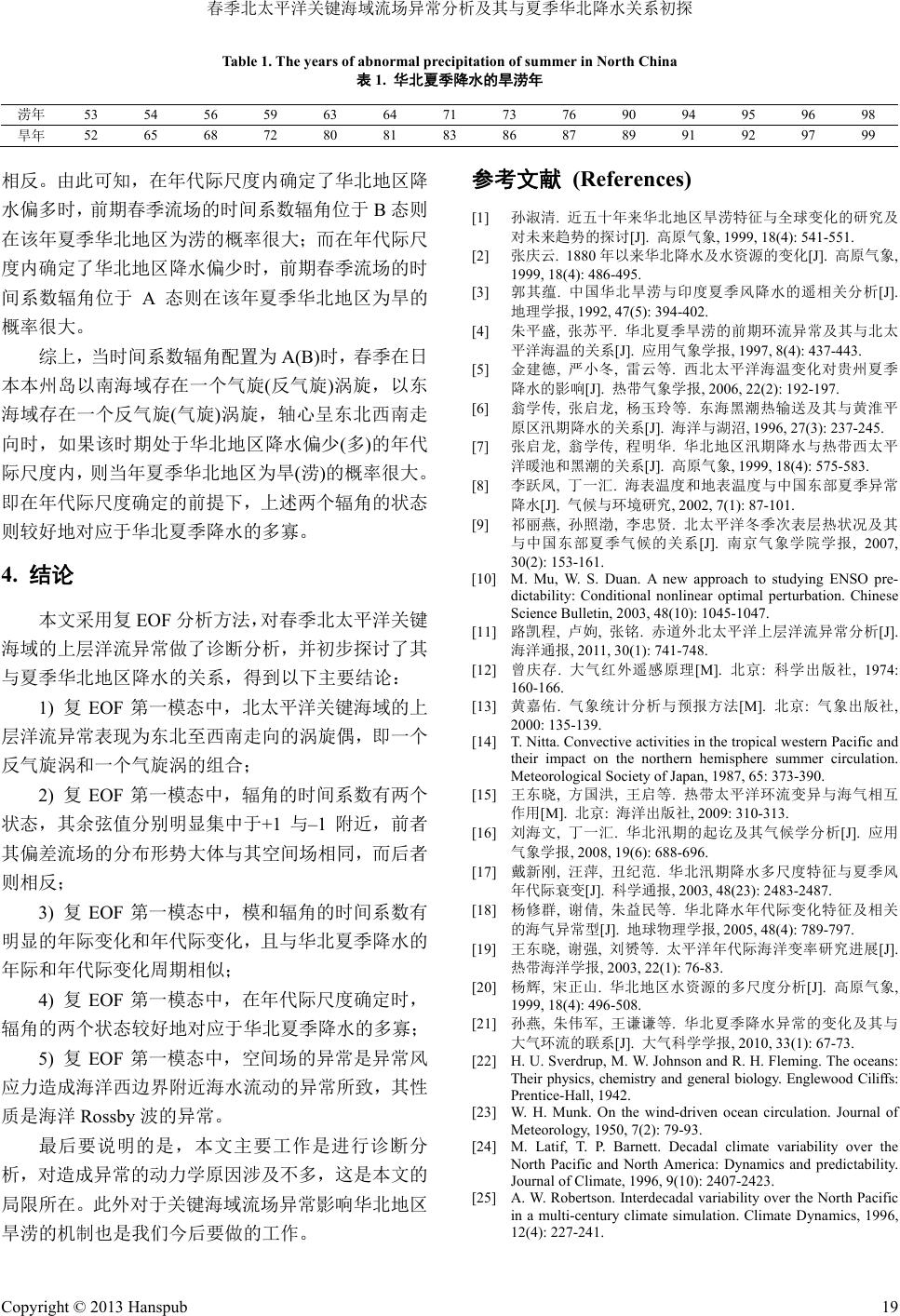

Climate Change Research Letters 气候变化研究快报, 2013, 2, 15-19 http://dx.doi.org/10.12677/ccrl.2013.21003 Published Online January 2013 (http://www.hanspub.org/journal/ccrl.html) Analysis of Abnormal Spring Current in the Key Area of North Pacific and the Relationship with Summer Precipitation in North China* Xu Lu1#, Peng Wang2, Jia Ma1, Xin Wang1 161741 Troops of PLA, Beijing 2General Staff Department of Meteorology and Hydrology, Beijing Email: #xlu2006918@163.com Received: Oct. 26th, 2012; revised: Nov. 22nd, 2012; accepted: Dec. 3rd, 2012 Abstract: In this paper, using CEOF analysis, the dynamic statistic diagnosis of abnormal upper current of springtime in the key area of North Pacific is done to discuss the inter-decadal and decadal variations of upper current and discover the relationship of summer precipitation in North China. The results are: In the first mode of CEOF, the abnormal upper current represents as a pair of vortices in the trend of EN to WS; there is obvious inter-decadal and decadal variation of time series, which is similar with the summer precipitation in North China; When decadal scale is identified, ampli- tudes’ two states are corresponding to the abnormal summer precipitation in North China; The abnormal of space field is caused by wind stress anomalies driving seawater off west coast, whose nature is ocean Rossby wave anomalies. Keywords: CEOF Analysis; North Pacific; North China 春季北太平洋关键海域流场异常分析及其与夏季华北降水 关系初探* 卢 姁1#,汪 鹏2,马 佳1,王 鑫1 161741部队,北京 2总参气象水文局,北京 Email: #xlu2006918@163.com 收稿日期:2012 年10 月26日;修回日期:2012年11月22 日;录用日期:2012 年12月3日 摘 要:本文采用复 EOF 法,对春季北太平洋关键海域的上层洋流异常做了统计动力诊断,用以考察上层流场 的年际和年代际变化,并简单讨论了其与夏季华北降水异常的关系。主要结论有:复EOF 第一模态中,上层洋 流异常表现为东北至西南走向的涡旋偶;时间系数有明显的年际和年代际变化,且与华北夏季降水的年际和年 代际变化周期相似;在年代际尺度确定时,辐角的两个状态较好地对应于华北夏季降水的多寡;海洋西边界附 近海水流动的异常是风应力异常所致,其性质属海洋Rossby 波。 关键词:复EOF 分析;北太平洋;华北地区 1. 引言 华北地区夏季 6~8 月份的降水量占全年降水的 63%,可见其多少程度将直接影响着华北地区全年的 旱涝趋势,因此对夏季降水量异常进行分析具有现实 的意义。近年来关于华北地区夏季旱涝变化这方面的 研究工作已有不少的成果。孙淑清[1]和张庆云[2]等研 *基金项目:国家“973”项目(2007CB411805)。 #通讯作者。 Copyright © 2013 Hanspub 15  春季北太平洋关键海域流场异常分析及其与夏季华北降水关系初探 究了华北地区干旱的年代际变化及与东亚环流和海 温异常的关系;郭其蕴[3]从遥相关的角度分析了华北 旱涝与印度夏季风的联系;朱平盛等[4]研究了前期环 流和热带对流活动与华北夏季旱涝的关系。这些工作 从不同角度研究了造成华北地区夏季降水异常的原 因,得到许多有意义的结果。然而,通过研究海洋流 场异常寻找华北夏季出现降水异常的前兆强信号,这 方面的研究工作还不多见。 近年来,关于北太平洋海温与我国天气气候有着 密切联系的研究较多[5]。翁学传等[6]、张启龙等[7]的研 究表明,前冬黑潮热输送与黄淮平原区、华北地区汛 期(6~8 月)降水有密切联系。李跃凤等[8]分析了夏季海 表温度与同期中国降水的关系,发现黑潮海温与长江 流域的降水存在较好正相关。祁丽燕等[9]研究了北太 平洋冬季热状况的变化特征,在此基础上研究我国东 部地区夏季气候与前期冬季北太平洋热容量之间的 耦合关系。以上研究说明西北太平洋海温对我国降水 的影响很大,且主要集中在冬季和夏季,对春季流场 的研究相对较少,春季处于大气环流由冬季型转为夏 季型的关键阶段,在跨季度短期气候预测中存在春季 预报障碍问题[10],故需对春季的流场异常多加关注, 为此本文将研究春季北太平洋流场异常与我国华北 地区夏季降水的关系。 我们曾对全年赤道外北太平洋(19.5~50.8˚N, 120˚E~180˚E~80˚W)上层洋流异常做了复 EOF 分析 [11],发现明显的异常区域仅占整个北太平洋范围的很 小部分,即(27.5~39.6˚N,134.5~154.5˚E),并称该区 域为关键海域,故本文选取该关键海域进行分析。 2. 资料和方法 本文所用的资料有:美国 UMD 的Carton(beta 7) 洋流资料,该资料提供了海洋上层从1950~2001 年共 52 年在深度 112.5、97 .5、82.5、67.5、52.5、37.5、 22.5、7.5 米上的各月平均洋流,其为高斯网格,网格 距约为 1˚,并取以上关键海域(27.5~39.6˚N, 134.5~154.5˚E)的数据做分析。 本文选取 4月份作为海洋中春季的代表,6~8 月 份华北月降水量的平均值作为夏季华北的降水量。本 文主要讨论上述关键海域深度为7.5 米和 112.5 米的 两层流场,两层分别作为表层和次表层的代表,为简 单下文直接称呼其为表层和次表层。 本文采用的方法:复 EOF分析,其原理可参见文 献[12,13]。将 4月份上述8个深度上的偏差流场作为一 个整体进行复 EOF 分析。因偏差流场是一个二维向 量,可用复数表示,这样得到的空间场和时间系数场 则均为复数;空间场的模表示各模态偏差流场的流速 大小,辐角表示流向,而时间系数则表示 1950~2001 年这 52年中流速、流向随时间的变化。因将该8层 上的偏差流场作为一个整体作复EOF 分析,故各层有 相同的时间系数。 因篇幅所限和第一模态方差贡献最大,本文仅讨 论第一模态。 3. 诊断结果分析 复EOF 分析的结果表明,得到的偏差流场前 3 个模态都通过了显著性检验[14]。第一模态的方差贡献 为21.8%,前 3个模态的累积方差贡献达到45.0%。 在北太平洋关键海域上层,从诊断得到的第一模 态空间场的分布可知:在上述 8层上,明显的偏差流 场均出现在日本本州岛以东以南海域,在该海域有两 个旋转方向相反的涡旋,其组成了涡旋偶;该涡旋偶 的轴心呈东北西南走向,且大致与海岸线平行(见图 1)。需注意的是,图1出现的涡旋偶是复 EOF 分析的 结果,反映了该处的流场异常;而日常在该处也可分 析出涡旋,但那是观测场。如王东晓等[15]观测到在北 太平洋黑潮和黑潮延伸体区域存在着一条涡带,中心 位于 35˚N,涡带上其涡旋数目向东减少;40˚N以南, 西边界的反气旋涡和气旋涡的数目相当。故这两者不 可混淆。除上述涡旋偶外,在日本以东的黑潮延伸体 海域,也存在有较明显的异常。在这 8层上该空间场 的差异很小,这表明海洋上层流场具有正压性(表层图 略)。 图2(a)、(b)分别给出了第一模态偏差流场时间系 数的模和辐角,从图 2(a)可见,各年其模的年代际变 化很明显(1979 年有一个突变,其前后变化很明显), 1963 年以前,模值大,1964 年到 70 年代末,模值小, 1980~1990 年,模值较大,1991 年以后,模值又较小。 刘海文等[16]和戴新刚等[17]发现华北汛期降水具有明 显的年际和年代际变化特征,其在 1978年前后发生 了年代际突变。杨修群等[18]在研究华北降水的年代际 变化特征时发现,华北夏季降水累计距平指数具有明 显的年代际变化特征,1964 年以前,华北夏季降水偏 Copyright © 2013 Hanspub 16  春季北太平洋关键海域流场异常分析及其与夏季华北降水关系初探 Copyright © 2013 Hanspub 17 Figure 1. The first eigenvector pattern of complex EOF (units: ms–1) 图1. 复EOF 第一模态次表层空间场的分布(单位:ms–1) (a) (b) Figure 2. Principal component time series correspo nding to the first eigenvector ((a) Modulus; (b) Argument) 图2. 第一模态时间系数的模和辐角((a) 模;(b) 辐角) 多,1965 年到 70 年代末,华北夏季降水偏少、偏多 相间,1980~1992 年,华北夏季降水明显偏少,1994~ 1996 年,夏季降水偏多,1997 年夏季降水明显偏少(资 料年限为1951~1998 年)。这些研究表明华北地区夏季 降水的年代际变化与本文复 EOF 第一模态模的年代 际变化相似。 从图 2(b)可见,该第一模态辐角值的分布明显集 中于 0˚、±180˚附近,这表明辐角值的分布 有两 个状  春季北太平洋关键海域流场异常分析及其与夏季华北降水关系初探 态,可称态 A、B。前者其余弦值约为+1,这表明其 偏差流场的分布形势与该模态空间场大体相同,而后 者约为−1,其分布形势则相反。 为了揭示第一模态偏差流场的变化周期,分别对 时间系数的模和辐角作了小波分析,图 3(a)、(b)给出 了第一模态时间系数模和辐角的小波全谱。由图可 见,其模有 3年和 8~9年的年际变化周期,15 年和 21 年的年代际变化周期;其辐角有4~5 年的年际变化 周期,15~16年的年代际变 化周期,且年代际变化明显 。 由上可知,北太平洋年代际涛动(PDO)在关键海域春季 的年代际(15~16 年、21 年)变化上有所反映,而 ENSO 则在年际(3 年、4~5 年)变化上有所反映。这表明太平 洋海洋环流年际变化参与了ENSO 循环,太平洋年代 际变化参与了 PDO循环,副热带太平洋经圈环流与 热带太平洋纬向环流系统之间的相互作用可能是沟 通ENSO 循环和PDO循环的内在环节[19]。杨辉等[20] 的研究表明,华北地区降水存在 2~3 年和5~6 年的年 际变化周期,主要年代际变化周期为 15 年。孙燕等[21] 发现,华北夏季降水存在准 3年、准6年、准 8年的 年际变化周期和17~19 年的年代际振荡周期。由上可 知,前期春季海洋流场复EOF 的第一模态与后期夏季 华北地区降水的年际及年代际变化周期相近。 根据有关均质海洋的风生海洋环流的理论[22,23], 作为北太平洋副热带环流中的西边界流的黑潮,其流 量气候平均由北太平洋副热带海面风应力旋度决定。 研究表明[24],年代际振荡的时间尺度取决于副热带海 洋环流的调整时间,而该环流的缓慢调整涉及两个可 能的物理过程:一个是大气风应力旋度变化强迫产生 Rossby 波向西传播,在若干年后到达西边界,从而影 响副热带环流西边界流向极地输送及向黑潮及其续 流区的热量输送;另一个是副热带涡旋环流对温度的 平流输送过程[25]。第一模态的异常流场因其空间尺度 在1000 km(约10 个纬距,图 1涡旋偶的尺度),为海 洋中的大尺度系统,故其是副热带海洋 Rossby波的 异常,并表现为涡旋形式,其形成原因是异常风应力 造成海洋西边界附近海水流动的异常所致。 为进一步研究春季北太平洋关键海域流场异常 与华北夏季降水的关系,表1给出了华北1951~2000 年夏季降水的旱年和涝年[18](夏季6~8 月累计降水距 平为正负50 mm 来定义旱涝年)。 由表 1和图 2(b),统计得到各年代华北地区夏季 降水的辐角态:1950~1964 年,华北夏季降水偏多, 涝年的时间系数辐角处于态 B(比例为5/6,即6年涝 年中有 5年位于±180˚附近),此时其流型与第一模态 空间分布相反;1980~1992 年,华北夏季降水明显偏 少,旱年的时间系数辐角处于态A(比例为 6/8,即 8 年的旱年中有 6年位于 0˚附近),此时其流型与第一模 态空间分布相同;1994~1996 年,华北夏季降水偏多, 涝年的时间系数辐角处于态 B(比例为 3/3,即 3年涝年 全位于±180˚附近),此时其流型与第一模态空间分布 (a) (b) Figure 3. The wavelet spectrum of principal component time series corresponding to the first eigenvector ((a) Modulus; (b) Argument) 图3. 第一模态时间系数模和辐角的小波全谱((a) 模;(b) 辐角) Copyright © 2013 Hanspub 18  春季北太平洋关键海域流场异常分析及其与夏季华北降水关系初探 Table 1. The years of abnormal precipitation of summer in North China 表1. 华北夏季降水的旱涝年 涝年 53 54 56 59 63 64 71 73 76 90 94 95 96 98 旱年 52 65 68 72 80 81 83 86 87 89 91 92 97 99 参考文献 (References) 相反。由此可知,在年代际尺度内确定了华北地区降 水偏多时,前期春季流场的时间系数辐角位于B态则 在该年夏季华北地区为涝的概率很大;而在年代际尺 度内确定了华北地区降水偏少时,前期春季流场的时 间系数辐角位于 A态则在该年夏季华北地 区为旱 的 概率很大。 综上,当时间系数辐角配置为A(B)时,春季在日 本本州岛以南海域存在一个气旋(反气旋)涡旋,以东 海域存在一个反气旋(气旋)涡旋,轴心呈东北西南走 向时,如果该时期处于华北地区降水偏少(多)的年代 际尺度内,则当年夏季华北地区为旱(涝)的概率很大。 即在年代际尺度确定的前提下,上述两个辐角的状态 则较好地对应于华北夏季降水的多寡。 4. 结论 本文采用复EOF 分析方法,对春季北太平洋关键 海域的上层洋流异常做了诊断分析,并初步探讨了其 与夏季华北地区降水的关系,得到以下主要结论: 1) 复EOF第一模态中,北太平洋关键海域的上 层洋流异常表现为东北至西南走向的涡旋偶,即一个 反气旋涡和一个气旋涡的组合; 2) 复EOF第一模态中,辐角的时间系数有两个 状态,其余弦值分别明显集中于+1 与–1 附近,前者 其偏差流场的分布形势大体与其空间场相同,而后者 则相反; 3) 复EOF第一模态中,模和辐角的时间系数有 明显的年际变化和年代际变化,且与华北夏季降水的 年际和年代际变化周期相似; 4) 复EOF第一模态中,在年代际尺度确定时, 辐角的两个状态较好地对应于华北夏季降水的多寡; 5) 复EOF第一模态中,空间场的异常是异常风 应力造成海洋西边界附近海水流动的异常所致,其性 质是海洋Rossby 波的异常。 最后要说明的是,本文主要工作是进行诊断分 析,对造成异常的动力学原因涉及不多,这是本文的 局限所在。此外对于关键海域流场异常影响华北地区 涝的机制也是我们今后要做的工作。 旱 [1] 孙淑清. 近五十年来华北地区旱涝特征与全球变化的研究及 对未来趋势的探讨[J]. 高原气象, 1999, 18(4): 541-551. [2] 张庆云. 1880年以来华北降水及水资源的变化[J]. 高原气象, 1999, 18(4): 486-495. [3] 郭其蕴. 中国华北旱涝与印度夏季风降水的遥相关分析[J]. 地理学报, 1992, 47(5): 394-402. [4] 朱平盛, 张苏平. 华北夏季旱涝的前期环流异常及其与北太 平洋海温的关系[J]. 应用气象学报, 1997, 8(4): 437-443. [5] 金建德, 严小冬, 雷云等. 西北太平洋海温变化对贵州夏季 降水的影响[J]. 热带气象学报, 2006, 22(2): 192-197. [6] 翁学传, 张启龙, 杨玉玲等. 东海黑潮热输送及其与黄淮平 原区汛期降水的关系[J]. 海洋与湖沼, 1996, 27(3): 237-245. [7] 张启龙, 翁学传, 程明华. 华北地区汛期降水与热带西太平 洋暖池和黑潮的关系[J]. 高原气象, 1999, 18(4): 575-583. [8] 李跃凤, 丁一汇. 海表温度和地表温度与中国东部夏季异常 降水[J]. 气候与环境研究, 2002, 7(1): 87-101. [9] 祁丽燕, 孙照渤, 李忠贤. 北太平洋冬季次表层热状况及其 与中国东部夏季气候的关系[J]. 南京气象学院学报, 2007, 30(2): 153-161. [10] M. Mu, W. S. Duan. A new approach to studying ENSO pre- dictability: Conditional nonlinear optimal perturbation. Chinese Science Bulletin, 2003, 48(10): 1045-1047. [11] 路凯程, 卢姁, 张铭. 赤道外北太平洋上层洋流异常分析[J]. 海洋通报, 2011, 30(1): 741-748. [12] 曾庆存. 大气红外遥感原理[M]. 北京: 科学 出版社, 1974: 160-166. [13] 黄嘉佑. 气象统计分析与预报方法[M]. 北京: 气象出版社, 2000: 135-139. [14] T. Nitta. Convective activities in the tropical western Pacific and their impact on the northern hemisphere summer circulation. Meteorological Society of Japan, 1987, 65: 373-390. [15] 王东晓, 方国洪, 王启等. 热带太平洋环流变异与海气相互 作用[M]. 北京: 海洋出版社, 2009: 310-313. [16] 刘海文, 丁一汇. 华北汛期的起讫及其气候学分析[J]. 应用 气象学报, 2008, 19(6): 688-696. [17] 戴新刚, 汪萍, 丑纪范. 华北汛期降水多尺度特征与夏季风 年代际衰变[J]. 科学通报, 2003, 48(23): 2483-2487. [18] 杨修群, 谢倩, 朱益民等. 华北降水年代际变化特征及相关 的海气异常型[J]. 地球物理学报, 2005, 48(4): 789-797. [19] 王东晓, 谢强, 刘赟等. 太平洋年代际海洋变率研究进展[J]. 热带海洋学报, 2003, 22(1): 76-83. [20] 杨辉, 宋正山. 华北地区水资源的多尺度分析[J]. 高原气象, 1999, 18(4): 496-508. [21] 孙燕, 朱伟军, 王谦谦等. 华北夏季降水异常的变化及其与 大气环流的联系[J]. 大气科学学报, 2010, 33(1): 67-73. [22] H. U. Sverdrup, M. W. Johnson and R. H. Fleming. The oceans: Their physics, chemistry and general biology. Englewood Ciliffs: Prentice-Hall, 1942. [23] W. H. Munk. On the wind-driven ocean circulation. Journal of Meteorology, 1950, 7(2): 79-93. [24] M. Latif, T. P. Barnett. Decadal climate variability over the North Pacific and North America: Dynamics and predictability. Journal of Climate, 1996, 9(10): 2407-2423. [25] A. W. Robertson. Interdecadal variability over the North Pacific in a multi-century climate simulation. Climate Dynamics, 1996, 12(4): 227-241. Copyright © 2013 Hanspub 19 |