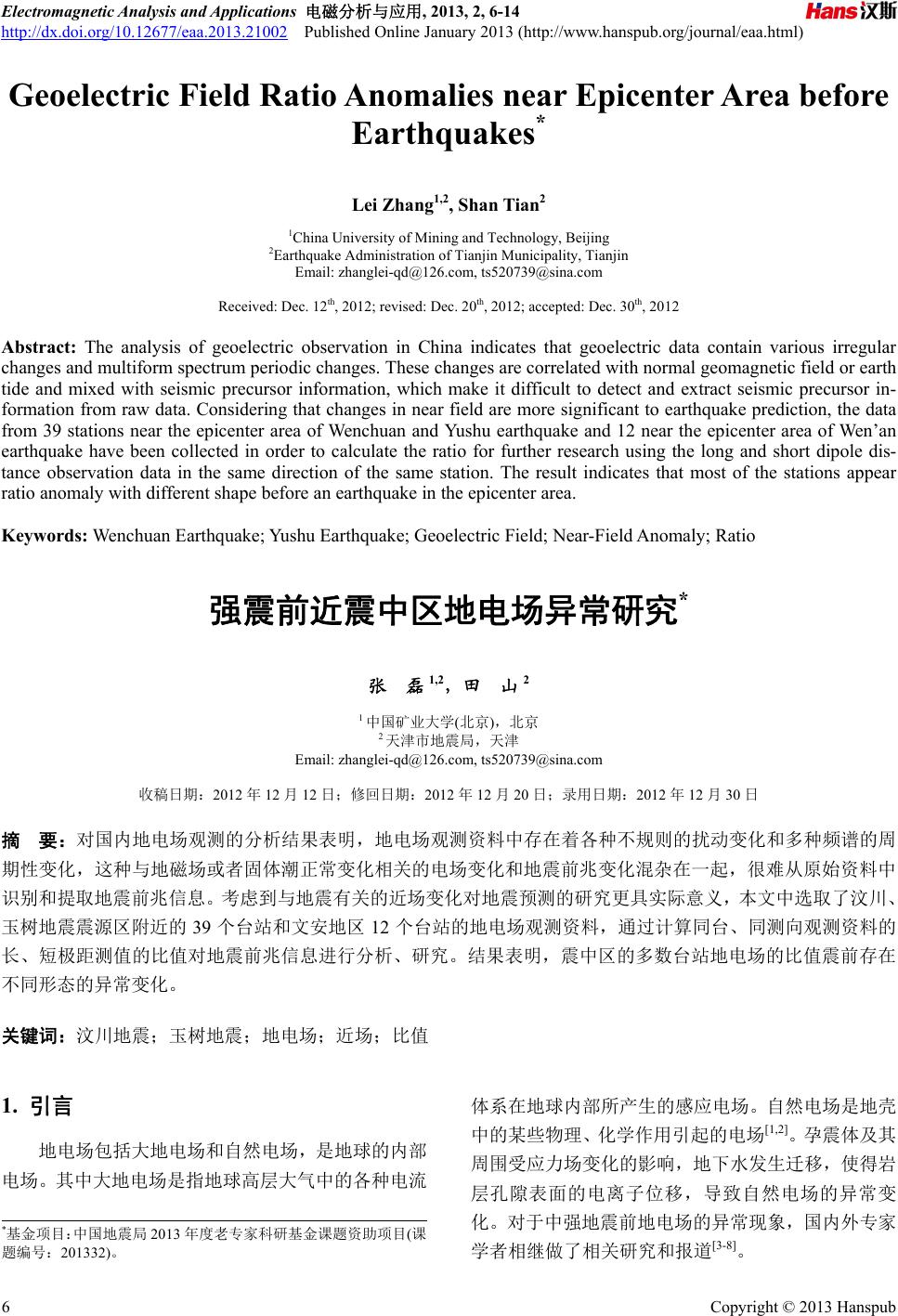

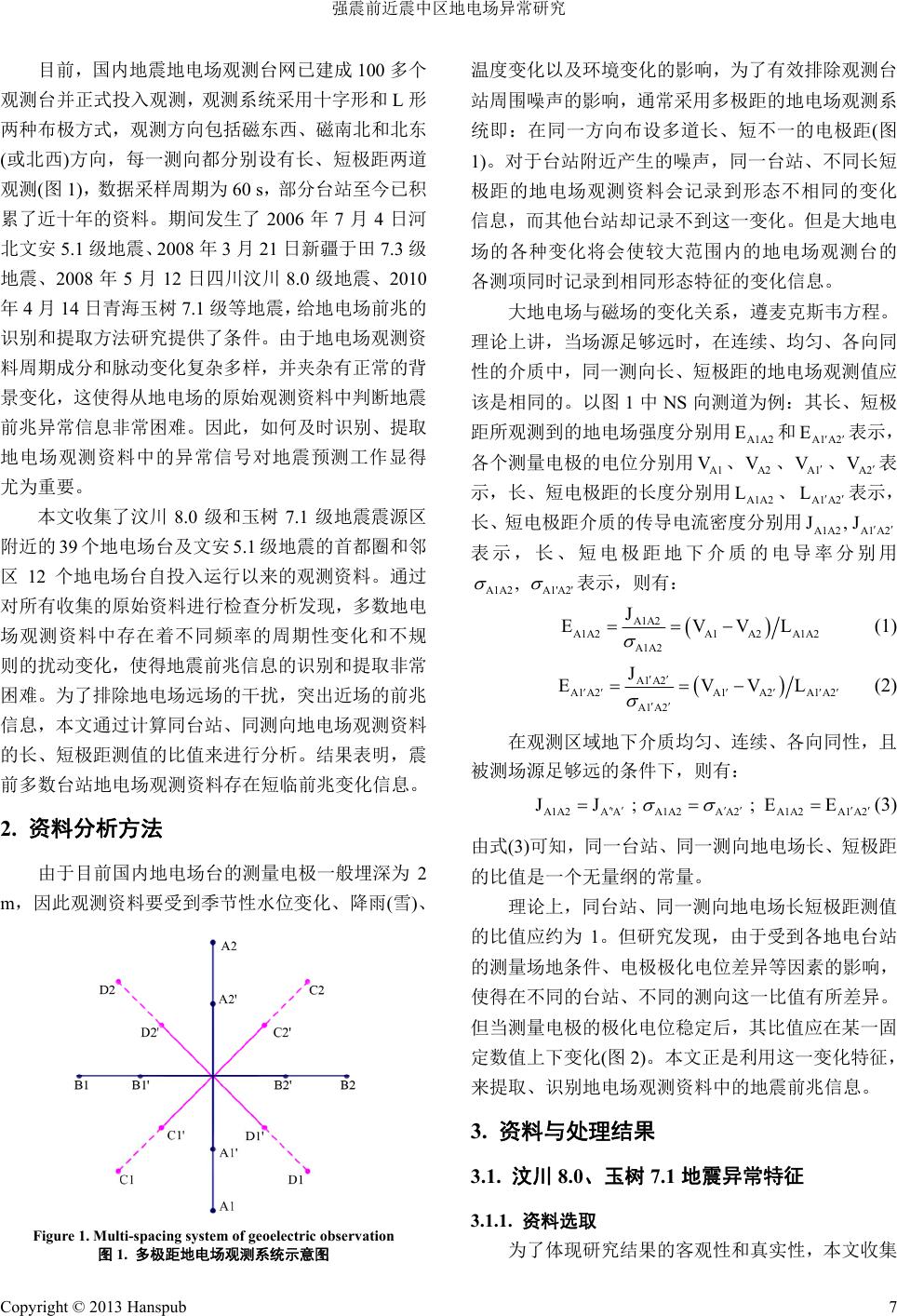

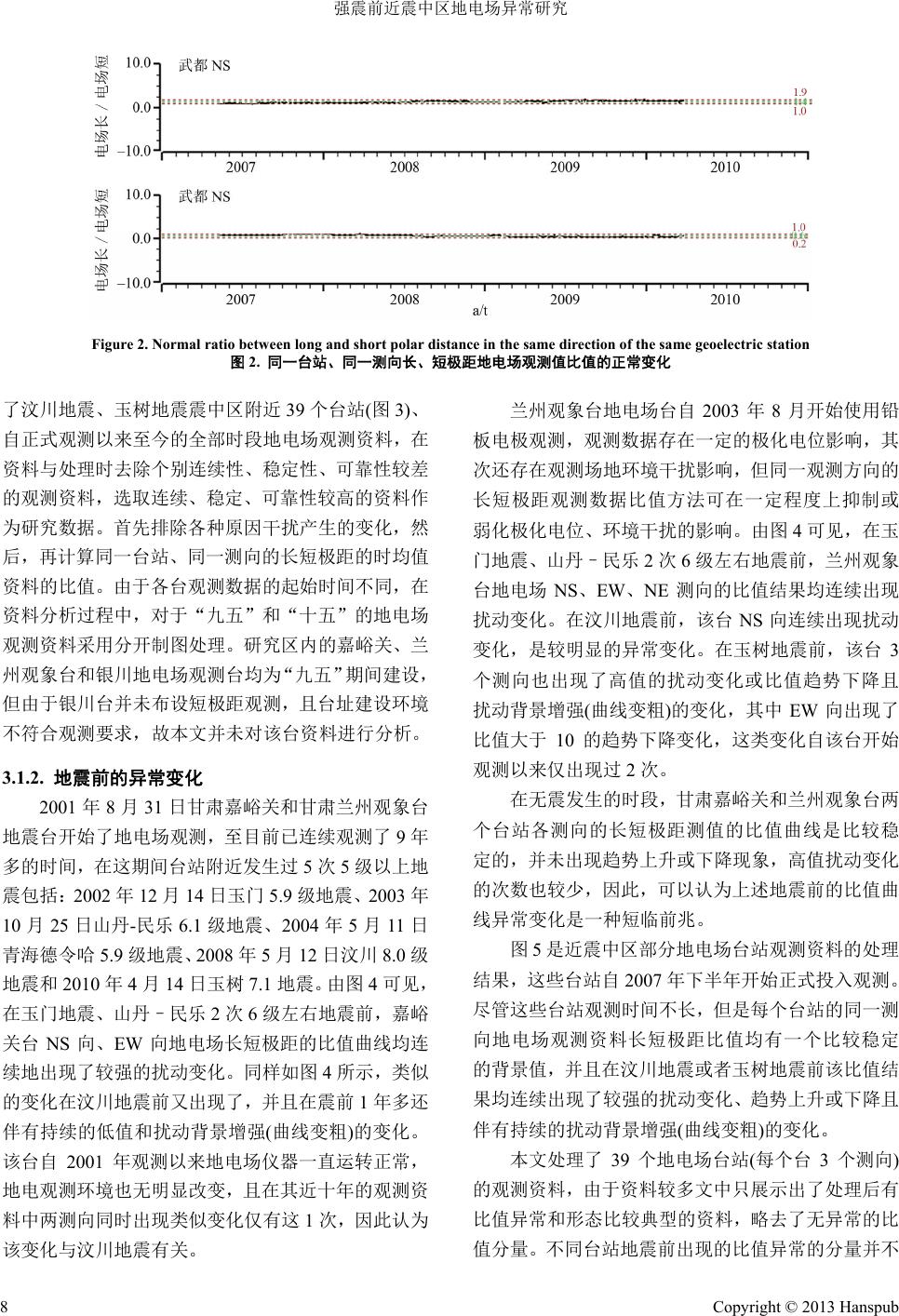

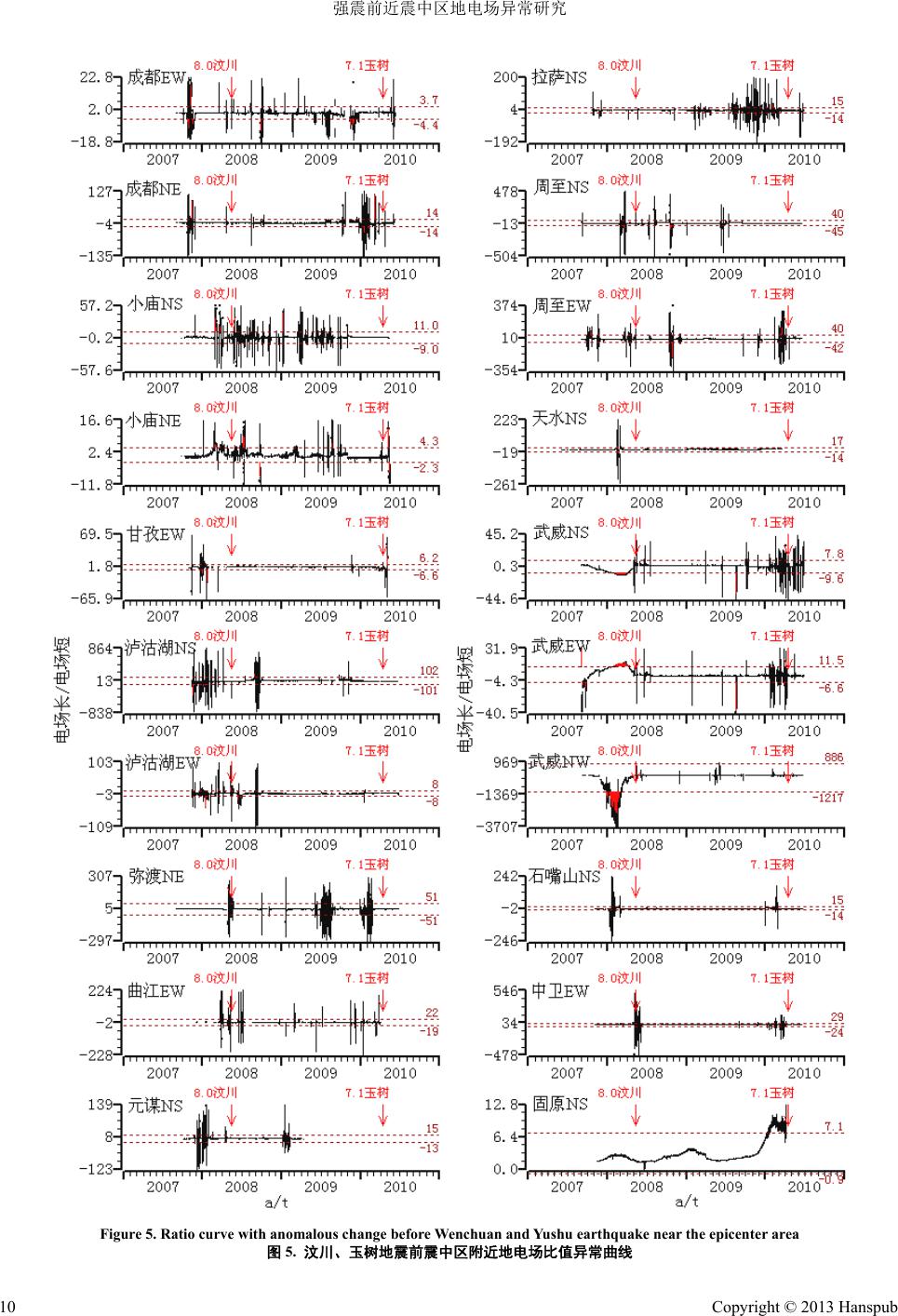

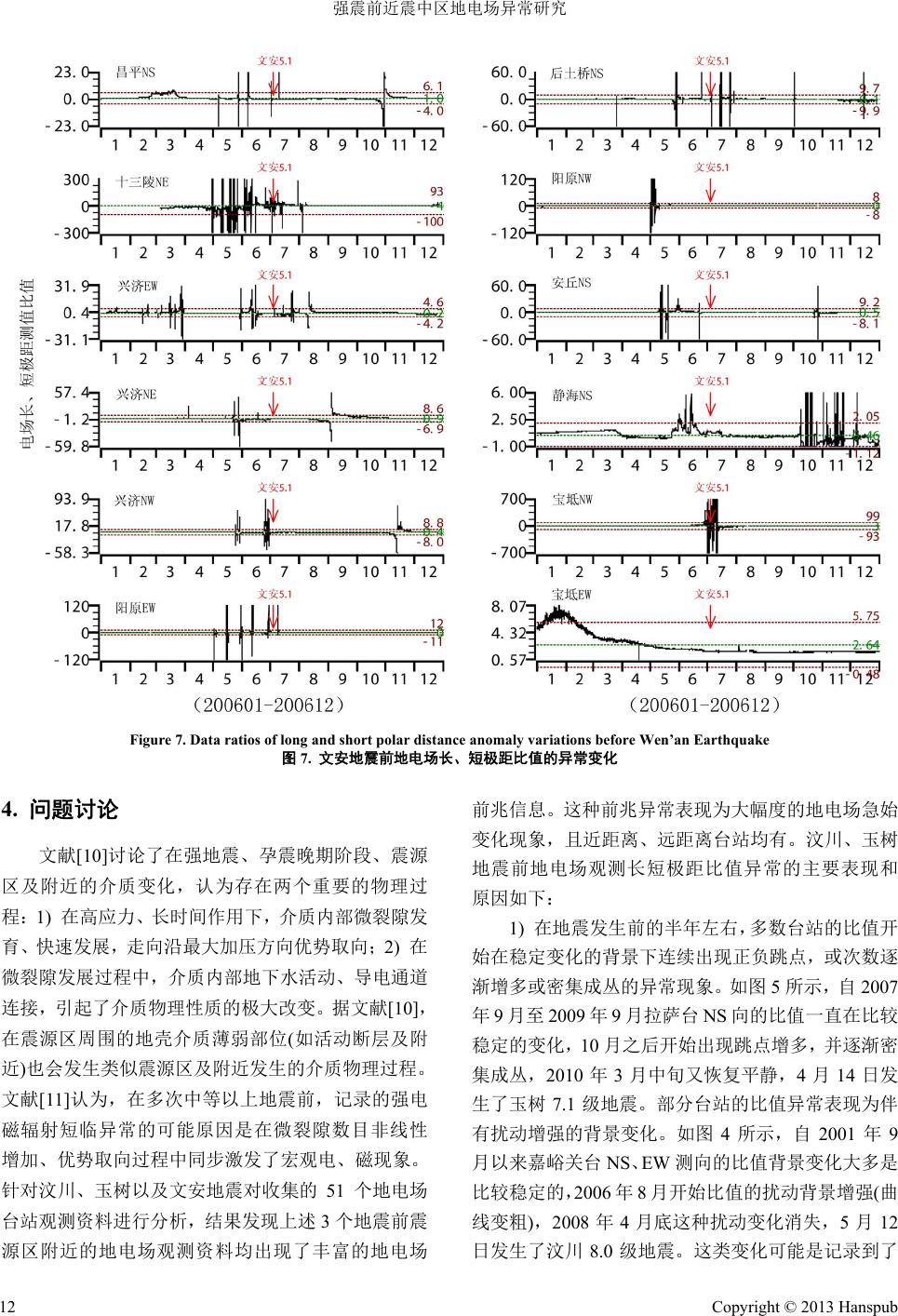

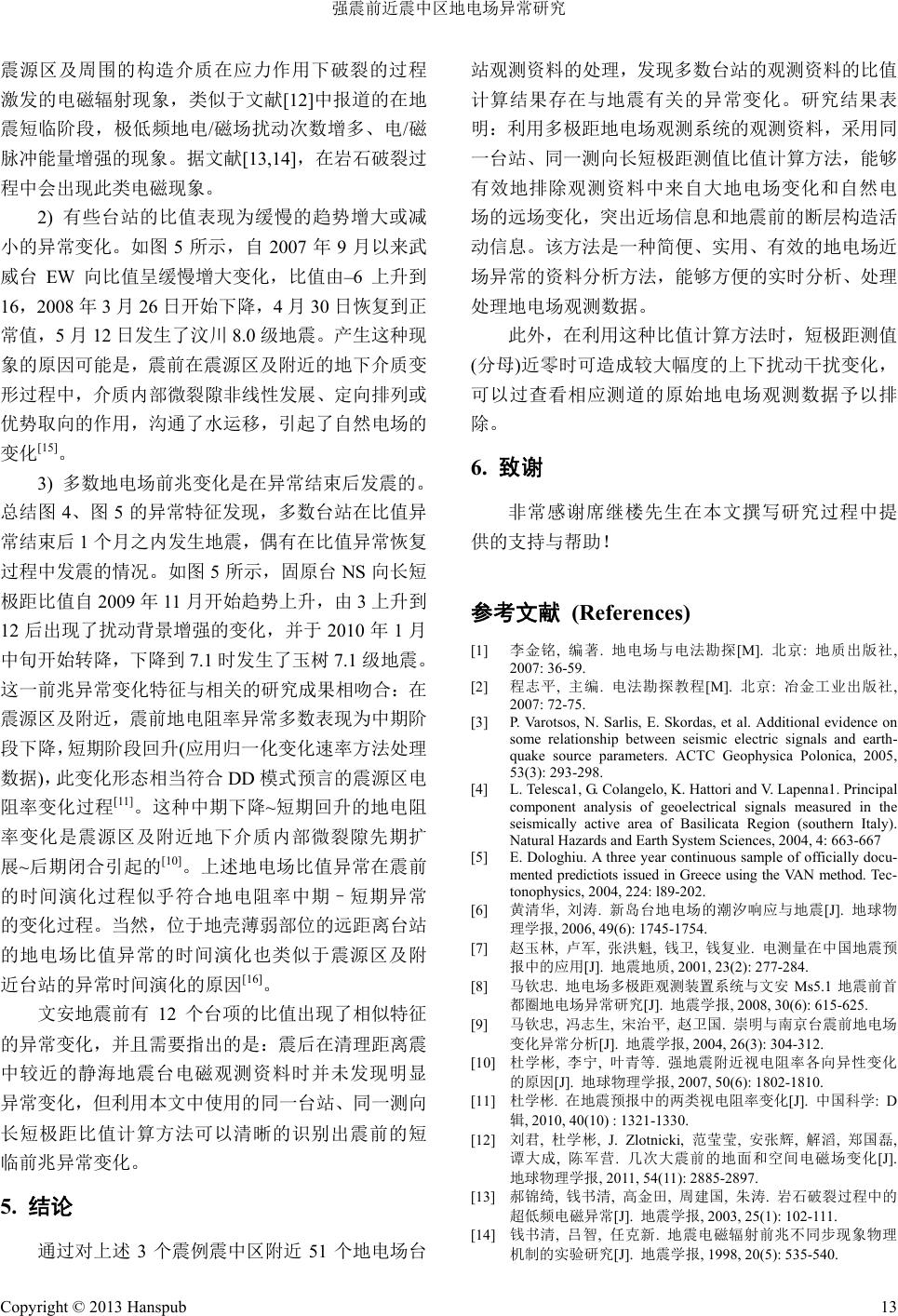

Electromagn etic Analysis and Applications 电磁分析与应用, 2013, 2, 6-14 http://dx.doi.org/10.12677/eaa.2013.21002 Published Online January 2013 (http://www.hanspub.org/journal/eaa.html) Geoelectric Field Ratio Anomalies near Epicenter Area before Earthquakes* Lei Zhang1,2, Shan T i an2 1China University of Mining and Technology, Beijing 2Earthquake Administration of Tianjin Municipality, Tianjin Email: zhanglei-qd@126.com, ts520739@sina.com Received: Dec. 12th, 2012; revised: Dec. 20th, 2012; accepted: Dec. 30th, 2012 Abstract: The analysis of geoelectric observation in China indicates that geoelectric data contain various irregular changes and multiform spectrum periodic changes. These changes are correlated with normal geomagnetic field or earth tide and mixed with seismic precursor information, which make it difficult to detect and extract seismic precursor in- formation from raw data. Considering that changes in near field are more significant to earthquake prediction, the data from 39 stations near the epicenter area of Wenchuan and Yushu earthquake and 12 near the epicenter area of Wen’an earthquake have been collected in order to calculate the ratio for further research using the long and short dipole dis- tance observation data in the same direction of the same station. The result indicates that most of the stations appear ratio anomaly with different shape before an earthquake in the epicenter area. Keywords: Wenchuan Earthquake; Yushu Earthquake; Geoelectric Field; Near-Field Anomaly; Ratio 强震前近震中区地电场异常研究* 张 磊1,2,田 山2 1中国矿业大学(北京),北京 2天津市地震局,天津 Email: zhanglei-qd@126.com, ts520739@sina.com 收稿日期:2012 年12 月12日;修回日期:2012年12月20日;录用日期:2012年12月30日 摘 要:对国内地电场观测的分析结果表明,地电场观测资料中存在着各种不规则的扰动变化和多种频谱的周 期性变化,这种与地磁场或者固体潮正常变化相关的电场变化和地震前兆变化混杂在一起,很难从原始资料中 识别和提取地震前兆信息。考虑到与地震有关的近场变化对地震预测的研究更具实际意义,本文中选取了汶川、 玉树地震震源区附近的 39 个台站和文安地区 12 个台站的地电场观测资料,通过计算同台、同测向观测资料的 长、短极距测值的比值对地震前兆信息进行分析、研究。结果表明,震中区的多数台站地电场的比值震前存在 不同形态的异常变化。 关键词:汶川地震;玉树地震;地电场;近场;比值 1. 引言 地电场包括大地电场和自然电场,是地球的内部 电场。其中大地电场是指地球高层大气中的各种电流 体系在地球内部所产生的感应电场。自然电场是地壳 中的某些物理、化学作用引起的电场[1,2]。孕震体及其 周围受应力场变化的影响,地下水发生迁移,使得岩 层孔隙表面的电离子位移,导致自然电场的异常变 化。对于中强地震前地电场的异常现象,国内外专家 学者相继做了相关研究和报道[3-8]。 *基金项目:中国地震局 2013 年度老专家科研基金课题资助项目(课 题编号:201332)。 Copyright © 2013 Hanspub 6  强震前近震中区地电场异常研究 目前,国内地震地电场观测台网已建成 100 多个 观测台并正式投入观测,观测系统采用十字形和 L形 两种布极方式,观测方向包括磁东西、磁南北和北东 (或北西)方向,每一测向都分别设有长、短极距两道 观测(图1),数据采样周期为60 s,部分台站至今已积 累了近十年的资料。期间发生了2006年7月4日河 北文安 5.1 级地震、2008 年3月21 日新疆于田 7.3 级 地震、2008 年5月12 日四川汶川 8.0级地震、2010 年4月14 日青海玉树 7.1 级等地震,给地电场前兆的 识别和提取方法研究提供了条件。由于地电场观测资 料周期成分和脉动变化复杂多样,并夹杂有正常的背 景变化,这使得从地电场的原始观测资料中判断地震 前兆异常信息非常困难。因此,如何及时识别、提取 地电场观测资料中的异常信号对地震预测工作显得 尤为重要。 本文收集了汶川8.0 级和玉树7.1级地震震源区 附近的 39 个地电场台及文安 5.1 级地震的首都圈和邻 区12 个地电场台自投入运行以来的观测资料。通过 对所有收集的原始资料进行检查分析发现,多数地电 场观测资料中存在着不同频率的周期性变化和不规 则的扰动变化,使得地震前兆信息的识别和提取非常 困难。为了排除地电场远场的干扰,突出近场的前兆 信息,本文通过计算同台站、同测向地电场观测资料 的长、短极距测值的比值来进行分析。结果表明,震 前多数台站地电场观测资料存在短临前兆变化信息。 2. 资料分析方法 由于目前国内地电场台的测量电极一般埋深为 2 m,因此观测资料要受到季节性水位变化、降雨(雪)、 Figure 1. Multi-spacing system of geoelectric observation 图1. 多极距地电场观测系统示意图 温度变化以及环境变化的影响,为了有效排除观测台 站周围噪声的影响,通常采用多极距的地电场观测系 统即:在同一方向布设多道长、短不一的电极距(图 1)。对于台站附近产生的噪声,同一台站、不同长短 极距的地电场观测资料会记录到形态不相同的变化 信息,而其他台站却记录不到这一变化。但是大地电 场的各种变化将会使较大范围内的地电场观测台的 各测项同时记录到相同形态特征的变化信息。 大地电场与磁场的变化关系,遵麦克斯韦方程。 理论上讲,当场源足够远时,在连续、均匀、各向同 性的介质中,同一测向长、短极距的地电场观测值应 该是相同的。以图 1中NS 向测道为例:其长、短极 距所观测到的地电场强度分别用 和 A1A2 EA1 A2 E A1 V 表示, 各个测量电极的电位分别用 、 、 A1 VA2 V 、A2 V 表 示,长、短电极距的长度分别用 、 A1A2 LA1A2 L A1A2 J, 表示, 长、短电极距介质的传导电流密度分别用 A1 A J 2 表示,长、短电极距地下介质的电导率分别用 A1A2 A1'A2' , 表示,则有: A1A2 A1A2A1 A2A1A2 A1A2 J EVV L (1) A1 A2 A1 A2A1A2A1 A2 A1 A2 J EVV L (2) 在观测区域地下介质均匀、连续、各向同性,且 被测场源足够远的条件下,则有: A1A2A'AA1A2A A2A1A2A1 A2 JJ ; ; EE (3) 由式(3)可知,同一台站、同一测向地电场长、短极距 的比值是一个无量纲的常量。 理论上,同台站、同一测向地电场长短极距测值 的比值应约为 1。但研究发现,由于受到各地电台站 的测量场地条件、电极极化电位差异等因素的影响, 使得在不同的台站、不同的测向这一比值有所差异。 但当测量电极的极化电位稳定后,其比值应在某一固 定数值上下变化(图2)。本文正是利用这一变化特征, 来提取、识别地电场观测资料中的地震前兆信息。 3. 资料与处理结果 3.1. 汶川 8.0、玉树7.1 地震异常特征 3.1.1. 资料选取 为了体现研究结果的客观性和真实性,本文收集 Copyright © 2013 Hanspub 7  强震前近震中区地电场异常研究 Copyright © 2013 Hanspub 8 Figure 2. Normal ratio between long and short polar distance in the same direction of the same geoelectric station 图2. 同一台站、同一测向长、短极距地电场观测值比值的正常变化 了汶川地震、玉树地震震中区附近 39个台站(图3)、 自正式观测以来至今的全部时段地电场观测资料,在 资料与处理时去除个别连续性、稳定性、可靠性较差 的观测资料,选取连续、稳定、可靠性较高的资料作 为研究数据。首先排除各种原因干扰产生的变化,然 后,再计算同一台站、同一测向的长短极距的时均值 资料的比值。由于各台观测数据的起始时间不同,在 资料分析过程中,对于“九五”和“十五”的地电场 观测资料采用分开制图处理。研究区内的嘉峪关、兰 州观象台和银川地电场观测台均为“九五”期间建设, 但由于银川台并未布设短极距观测,且台址建设环境 不符合观测要求,故本文并未对该台资料进行分析。 兰州观象台地电场台自2003 年8月开始使用铅 板电极观测,观测数据存在一定的极化电位影响,其 次还存在观测场地环境干扰影响,但同一观测方向的 长短极距观测数据比值方法可在一定程度上抑制或 弱化极化电位、环境干扰的影响。由图 4可见,在玉 门地震、山丹–民乐 2次6级左右地震前,兰州观象 台地电场 NS、EW、NE 测向的比值结果均连续出现 扰动变化。在汶川地震前,该台NS 向连续出现扰动 变化,是较明显的异常变化。在玉树地震前,该台 3 个测向也出现了高值的扰动变化或比值趋势下降且 扰动背景增强(曲线变粗)的变化,其中 EW 向出现了 比值大于 10 的趋势下降变化,这类变化自该台开始 观测以来仅出现过 2次。 3.1.2. 地震前的异常变化 在无震发生的时段,甘肃嘉峪关和兰州观象台两 个台站各测向的长短极距测值的比值曲线是比较稳 定的,并未出现趋势上升或下降现象,高值扰动变化 的次数也较少,因此,可以认为上述地震前的比值曲 线异常变化是一种短临前兆。 2001 年8月31 日甘肃嘉峪关和甘肃兰州观象台 地震台开始了地电场观测,至目前已连续观测了 9年 多的时间,在这期间台站附近发生过 5次5级以上地 震包括: 2002 年12 月14 日玉门5.9 级地震、2003 年 10 月25 日山丹-民乐 6.1 级地震、2004 年5月11 日 青海德令哈 5.9 级地震、2008年5月12 日汶川 8.0 级 地震和 2010 年4月14 日玉树 7.1 地震。由图4可见, 在玉门地震、山丹–民乐 2次6级左右地震前,嘉峪 关台 NS 向、EW 向地电场长短极距的比值曲线均连 续地出现了较强的扰动变化。同样如图 4所示,类似 的变化在汶川地震前又出现了,并且在震前 1年多还 伴有持续的低值和扰动背景增强(曲线变粗)的变化。 该台自 2001 年观测以来地电场仪器一直运转正常, 地电观测环境也无明显改变,且在其近十年的观测资 料中两测向同时出现类似变化仅有这 1次,因此认为 该变化与汶川地震有关。 图5是近震中区部分地电场台站观测资料的处理 结果,这些台站自 2007 年下半年开始正式投入观测。 尽管这些台站观测时间不长,但是每个台站的同一测 向地电场观测资料长短极距比值均有一个比较稳定 的背景值,并且在汶川地震或者玉树地震前该比值结 果均连续出现了较强的扰动变化、趋势上升或下降且 伴有持续的扰动背景增强(曲线变粗)的变化。 本文处理了 39 个地电场台站(每个台 3个测向) 的观测资料,由于资料较多文中只展示出了处理后有 比值异常和形态比较典型的资料,略去了无异常的比 值分量。不同台站地震前出现的比值异常的分量并不  强震前近震中区地电场异常研究 Figure 3. Epicenter and location of geoelctric station 图3. 震中及其附近地电场观测台站位置示意图 Figure 4. The long and short polar distance ratio curves using time-averaged data of Jiayuguan and Lanzhou Guanxiangtai, Gansu Province, geoelectric station 图4. 甘肃嘉峪关、兰州观象台地电场长、短极距观测小时值比值曲线 Copyright © 2013 Hanspub 9  强震前近震中区地电场异常研究 Figure 5. Ratio curve w ith anomalous change before Wenchuan and Yushu earthquake near t h e e picenter area 图5. 汶川、玉树地震前震中区附近地电场比值异常曲线 Copyright © 2013 Hanspub 10  强震前近震中区地电场异常研究 Copyright © 2013 Hanspub 11 地震前已经积累了近 7年的电场观测资料。地震发生 前用常规的资料分析处理方法对地电场资料进行跟 踪分析,未发现与该地震有关的地电场异常变化。本 文收集了首都圈地区除白家疃台以外的 10 个台站以 及邻区山东安丘、辽宁新城子 2个台站的资料(图6), 利用同一台站、同一测向长短极距测值的比值计算方 法进行处理,结果可以看出,文安地震前震源区附近 的地电场观测资料存在短临前兆异常。 一致,可能与如下因素有关:1) 地电场台站地下的电 性结构差异; 2) 台站与断层(或震中)的位置差异;3) 震 前地电场异常前兆信号的出现存在着 敏感点效应[9]。 由图 4和5可知,在汶川地震前有 22 个台项出 现了地电场长短极距比值异常变化,玉树地震前有16 个台项出现了这种比值异常变化,共计 25 台项。地 震前,固原、嘉峪关、兰州观象台和武威台的地电场 观测资料共计 7项次出现了比值趋势上升、且多数伴 有扰动背景增强(曲线变粗)并且变化幅度 ≥ 10 的异 常变化。其余异常形态是震前出现较大幅度的连续的 扰动变化。此外,以上提及台站的各测向的长短极距 比值曲线在正常时段,其变化形态是比较稳定的,并 未出现趋势上升或下降现象,且高值扰动变化出现次 数也较少。 3.2.2. 地震前的异常变化特征 为了减少分钟值中随机扰动事件对数据处理的 影响,本文采用该区域内地电场观测资料的时均值进 行比值计算。结果发现,上述12 个台站(每台 3个测 向)的电场观测资料长短极距比值计算结果中有 12 个 台项在文安 5.1 级地震前出现异常变化(图7)。 在图 7中的12 个台项地电场前兆异常中,地震 前出现比值变化 > 5(或<–5)的异常为 7项;震前有明 显趋势上升变化的异常 2项;出现连续的小幅度单向 扰动、大幅度双向扰动的异常以及比值曲线变粗(扰动 背景增强)的异常 6项。异常出现时间多为震前 150 天至 10 天。 3.2. 文安 5.1 级地震异常特征 3.2.1. 资料范围 2006 年7月4日在河北文安县发生了 5.1级地震, 这是近年来首都圈地区发生的最大地震,该地区 2001 年布设了地电场观测网,并于年底正式投入观测,至 Figure 6. Distribution map of geoelectric station in capital area of China 图6. 首都圈地区地电场观测台站分布图  强震前近震中区地电场异常研究 Figure 7. Data r a tios o f long and short polar distance anomaly variations before Wen’an Earthquake 图7. 文安地震前地电场长、短极距比值的异常变化 4. 问题讨论 文献[10]讨论了在强地震、孕震晚期阶段、震源 区及附近的介质变化,认为存在两个重要的物理过 程: 1) 在高应力、长时间作用下,介质内部微裂隙发 育、快速发展,走向沿最大加压方向优势取向; 2) 在 微裂隙发展过程中,介质内部地下水活动、导电通道 连接,引起了介质物理性质的极大改变。据文献[10], 在震源区周围的地壳介质薄弱部位(如活动断层及附 近)也会发生类似震源区及附近发生的介质物理过程。 文献[11]认为,在多次中等以上地震前,记录的强电 磁辐射短临异常的可能原因是在微裂隙数目非线性 增加、优势取向过程中同步激发了宏观电、磁现象。 针对汶川、玉树以及文安地震对收集的 51 个地电场 台站观测资料进行分析,结果发现上述 3个地震前震 源区附近的地电场观测资料均出现了丰富的地电场 前兆信息。这种前兆异常表现为大幅度的地电场急始 变化现象,且近距离、远距离台站均有。汶川、玉树 地震前地电场观测长短极距比值异常的主要表现和 原因如下: 1) 在地震发生前的半年左右,多数台站的比值开 始在稳定变化的背景下连续出现正负跳点,或次数逐 渐增多或密集成丛的异常现象。如图 5所示,自 2007 年9月至 2009 年9月拉萨台 NS 向的比值一直在比较 稳定的变化, 10 月之后开始出现跳点增多,并逐渐密 集成丛,2010 年3月中旬又恢复平静,4月14 日发 生了玉树 7.1 级地震。部分台站的比值异常表现为伴 有扰动增强的背景变化。如图 4所示,自2001 年9 月以来嘉峪关台NS、EW 测向的比值背景变化大多是 比较稳定的, 2006 年8月开始比值的扰动背景增强(曲 线变粗),2008 年4月底这种扰动变化消失,5月12 日发生了汶川 8.0 级地震。这类变化可能是记录到了 Copyright © 2013 Hanspub 12  强震前近震中区地电场异常研究 震源区及周围的构造介质在应力作用下破裂的过程 激发的电磁辐射现象,类似于文献[12]中报道的在地 震短临阶段,极低频地电 /磁场扰动 次数增多、电 /磁 脉冲能量增强的现象。据文献[13,14],在岩石破裂过 程中会出现此类电磁现象。 2) 有些台站的比值表现为缓慢的趋势增大或减 小的异常变化。如图5所示,自 2007年9月以来武 威台 EW 向比值呈缓慢增大变化,比值由–6 上升到 16,2008 年3月26 日开始下降,4月30 日恢复到正 常值,5月12 日发生了汶川 8.0 级地震。产生这种现 象的原因可能是,震前在震源区及附近的地下介质变 形过程中,介质内部微裂隙非线性发展、定向排列或 优势取向的作用,沟通了水运移,引起了自然电场的 变化[15]。 3) 多数地电场前兆变化是在异常结束后发震的。 总结图 4、图 5的异常特征发现,多数台站在比值异 常结束后 1个月之内发生地震,偶有在比值异常恢复 过程中发震的情况。如图5所示,固原台 NS 向长短 极距比值自 2009 年11 月开始趋势上升,由 3上升到 12 后出现了扰动背景增强的变化,并于 2010 年1月 中旬开始转降,下降到 7.1 时发生了玉树7.1 级地震。 这一前兆异常变化特征与相关的研究成果相吻合:在 震源区及附近,震前地电阻率异常多数表现为中期阶 段下降,短期阶段回升(应用归一化变化速率方法处理 数据),此变化形态相当符合DD 模式预言的震源区电 阻率变化过程[11]。这种中期下降~短期回升的地电阻 率变化是震源区及附近地下介质内部微裂隙先期扩 展~后期闭合引起的[10]。上述地电场比值异常在震前 的时间演化过程似乎符合地电阻率中期–短期异常 的变化过程。当然,位于地壳薄弱部位的远距离台站 的地电场比值异常的时间演化也类似于震源区及附 近台站的异常时间演化的原因[16]。 文安地震前有 12 个台项的比值出现了相似特征 的异常变化,并且需要指出的是:震后在清理距离震 中较近的静海地震台电磁观测资料时并未发现明显 异常变化,但利用本文中使用的同一台站、同一测向 长短极距比值计算方法可以清晰的识别出震前的短 临前兆异常变化。 5. 结论 通过对上述 3个震例震中区附近 51 个地电场台 站观测资料的处理,发现多数台站的观测资料的比值 计算结果存在与地震有关的异常变化。研究结果表 明:利用多极距地电场观测系统的观测资料,采用同 一台站、同一测向长短极距测值比值计算方法,能够 有效地排除观测资料中来自大地电场变化和自然电 场的远场变化,突出近场信息和地震前的断层构造活 动信息。该方法是一种简便、实用、有效的地电场近 场异常的资料分析方法,能够方便的实时分析、处理 处理地电场观测数据。 此外,在利用这种比值计算方法时,短极距测值 (分母)近零时可造成较大幅度的上下扰动干扰变化, 可以过查看相应测道的原始地电场观测数据予以排 除。 6. 致谢 非常感谢席继楼先生在本文撰写研究过程中提 供的支持与帮助! 参考文献 (References) [1] 李金铭, 编著. 地电场与电法勘探[M]. 北京: 地质出版社, 2007: 36-59. [2] 程志平, 主编. 电法勘探教程[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2007: 72-75. [3] P. Varotsos, N. Sarlis, E. Skordas, et al. Additional evidence on some relationship between seismic electric signals and earth- quake source parameters. ACTC Geophysica Polonica, 2005, 53(3): 293-298. [4] L. Telesca1, G. Colangelo, K. Hattori and V. Lapenna1. Principal component analysis of geoelectrical signals measured in the seismically active area of Basilicata Region (southern Italy). Natural Hazards and Earth System Sciences, 2004, 4: 663-667 [5] E. Dologhiu. A three year continuous sample of officially docu- mented predictiots issued in Greece using the VAN method. Tec- tonophysics, 2004, 224: l89-202. [6] 黄清华, 刘涛. 新岛台地电场的潮汐响应与地震[J]. 地球物 理学报, 2006, 49(6): 1745-1754. [7] 赵玉林, 卢军, 张洪魁, 钱卫, 钱复业. 电测量在中国地震预 报中的应用[J]. 地震地质, 2001, 23(2): 277-284. [8] 马钦忠. 地电场多极距观测装置系统与文安 Ms5.1 地震前首 都圈地电场异常研究[J]. 地震学报, 2008, 30(6): 615-625. [9] 马钦忠, 冯志生, 宋治平, 赵卫国. 崇明与南京台震前地电场 变化异常分析[J]. 地震学报, 2004, 26(3): 304-312. [10] 杜学彬, 李宁, 叶青等. 强地震附近视电阻率各向异性变化 的原因[J]. 地球物理学报, 2007, 50(6): 1802-1810. [11] 杜学彬. 在地震预报中的两类视电阻率变化[J]. 中国科学: D 辑, 2010, 40(10) : 1321-1330. [12] 刘君, 杜学彬, J. Zlotnicki, 范莹莹, 安张辉, 解滔, 郑国磊, 谭大成, 陈军营. 几次大震前的地面和空间电磁场变化[J]. 地球物理学报, 2011, 54(11): 2885-2897. [13] 郝锦绮, 钱书清, 高金田, 周建国, 朱涛. 岩石破裂过程中的 超低频电磁异常[J]. 地震学报, 2003, 25(1): 102-111. [14] 钱书清, 吕智, 任克新. 地震电磁辐射前兆不同步现象物理 机制的实验研究[J]. 地震学报, 1998, 20(5): 535-540. Copyright © 2013 Hanspub 13  强震前近震中区地电场异常研究 Copyright © 2013 Hanspub 14 [15] 范莹莹, 杜学彬, J. Zlotnicki, 谭大成, 刘君, 安张辉, 陈军营, 郑国磊, 解滔. 汶川Ms 8.0大震前的电磁现象[J]. 地球物理 学报, 2010, 53(12): 2887-2898. [16] 田山, 王建国, 徐学恭, 董洪军, 崔晓峰, 马骥. 大地电场观 测地震前兆异常提取技术研究[J]. 地震学报, 2009, 31(4): 424-431. |