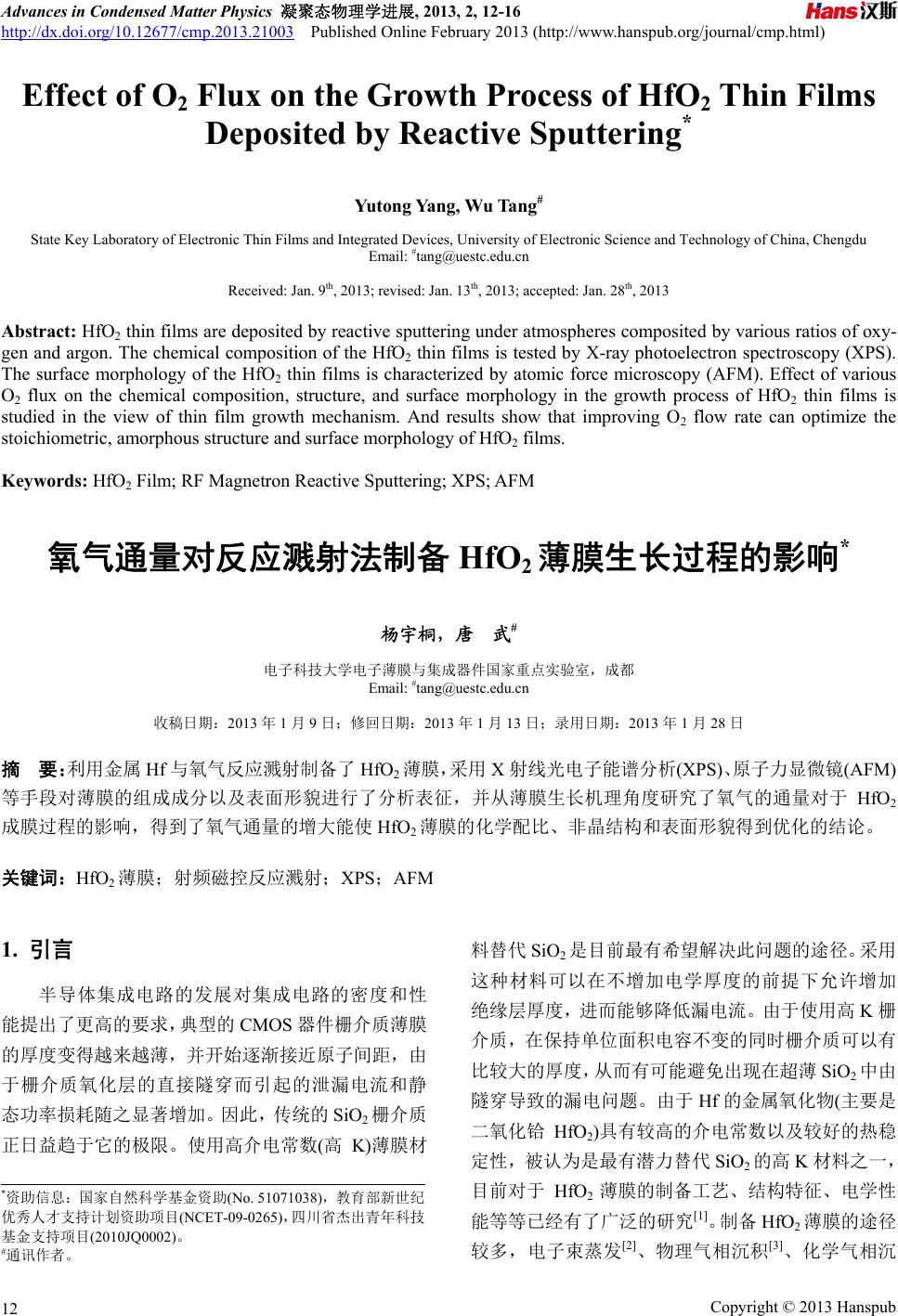

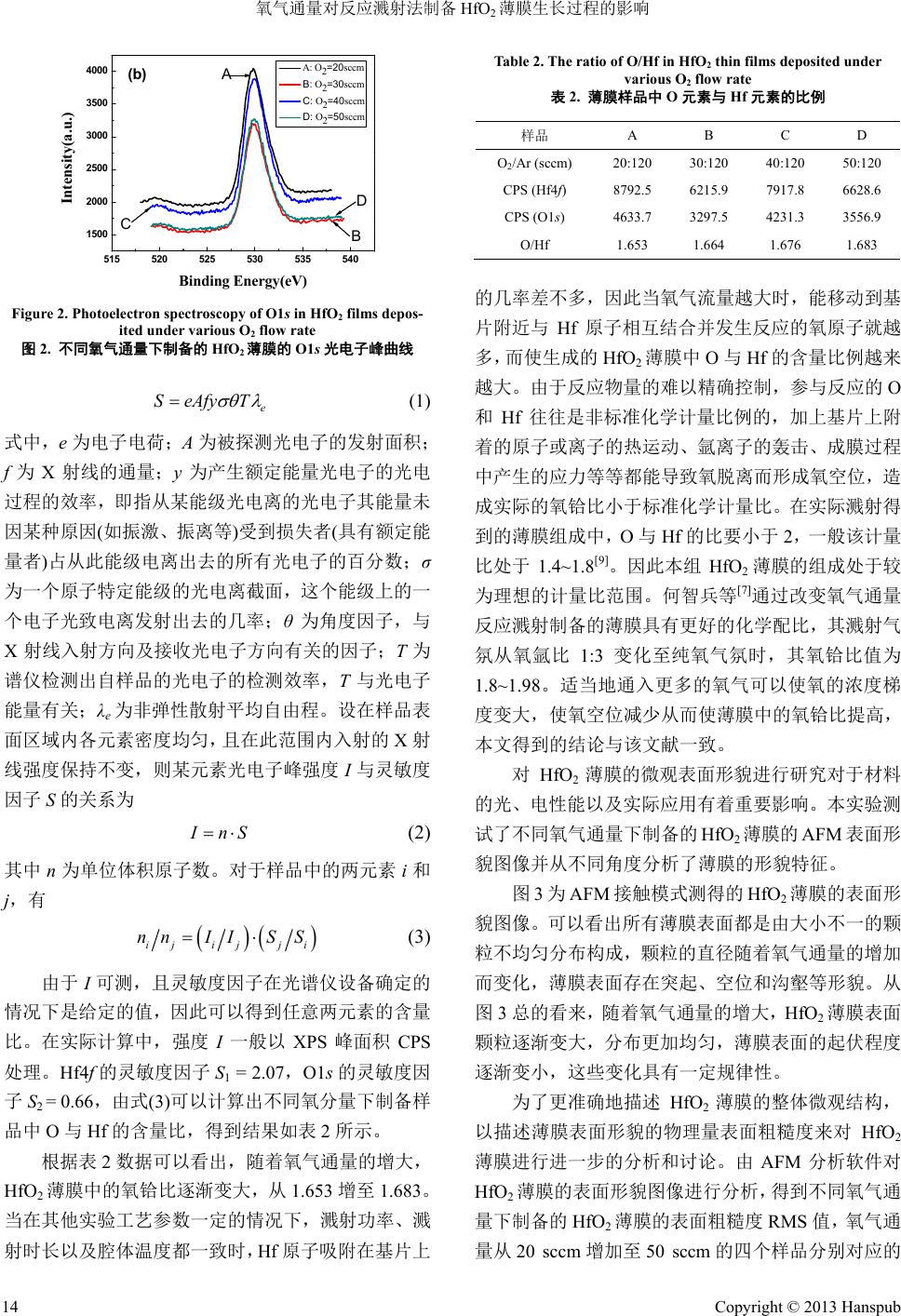

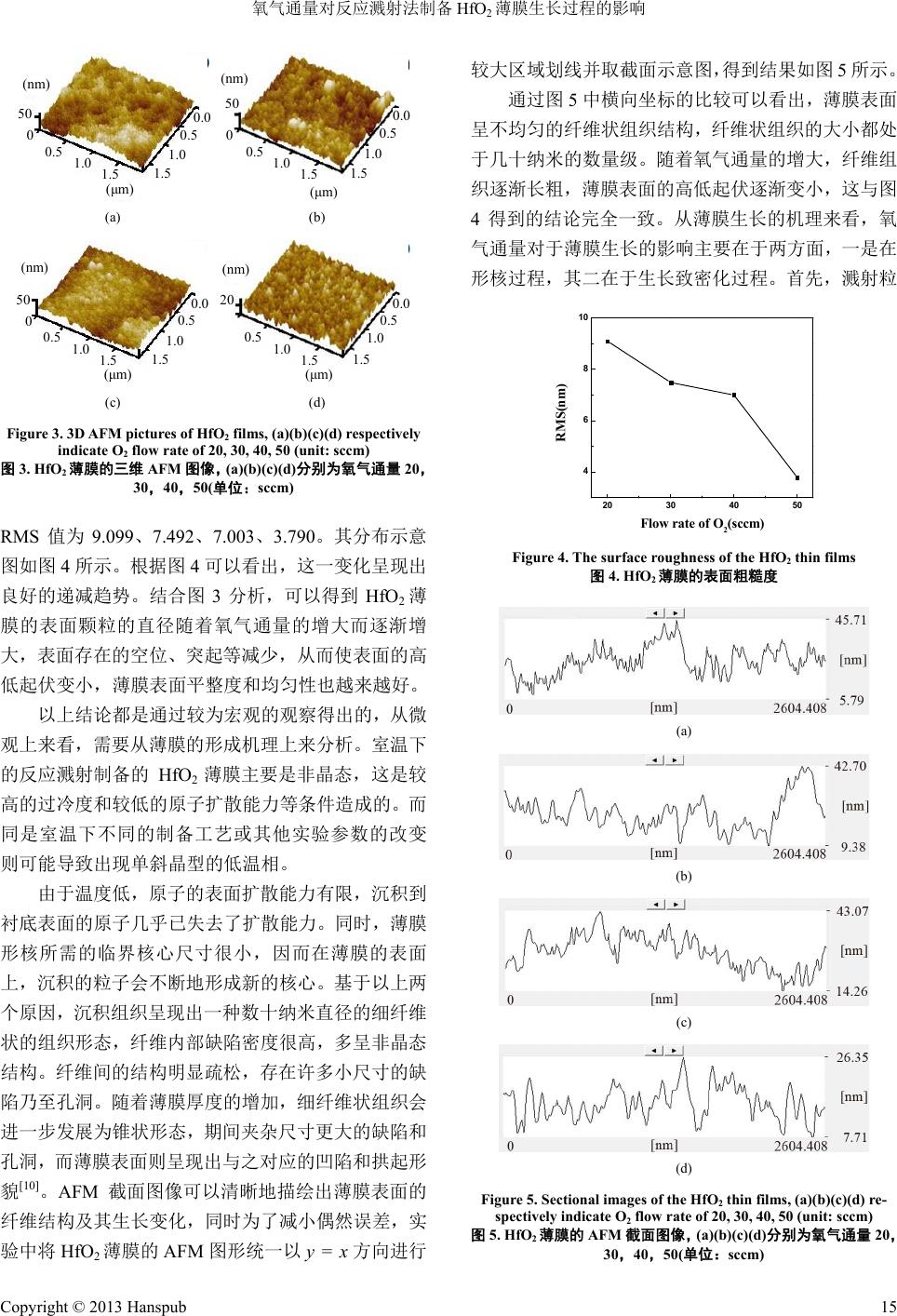

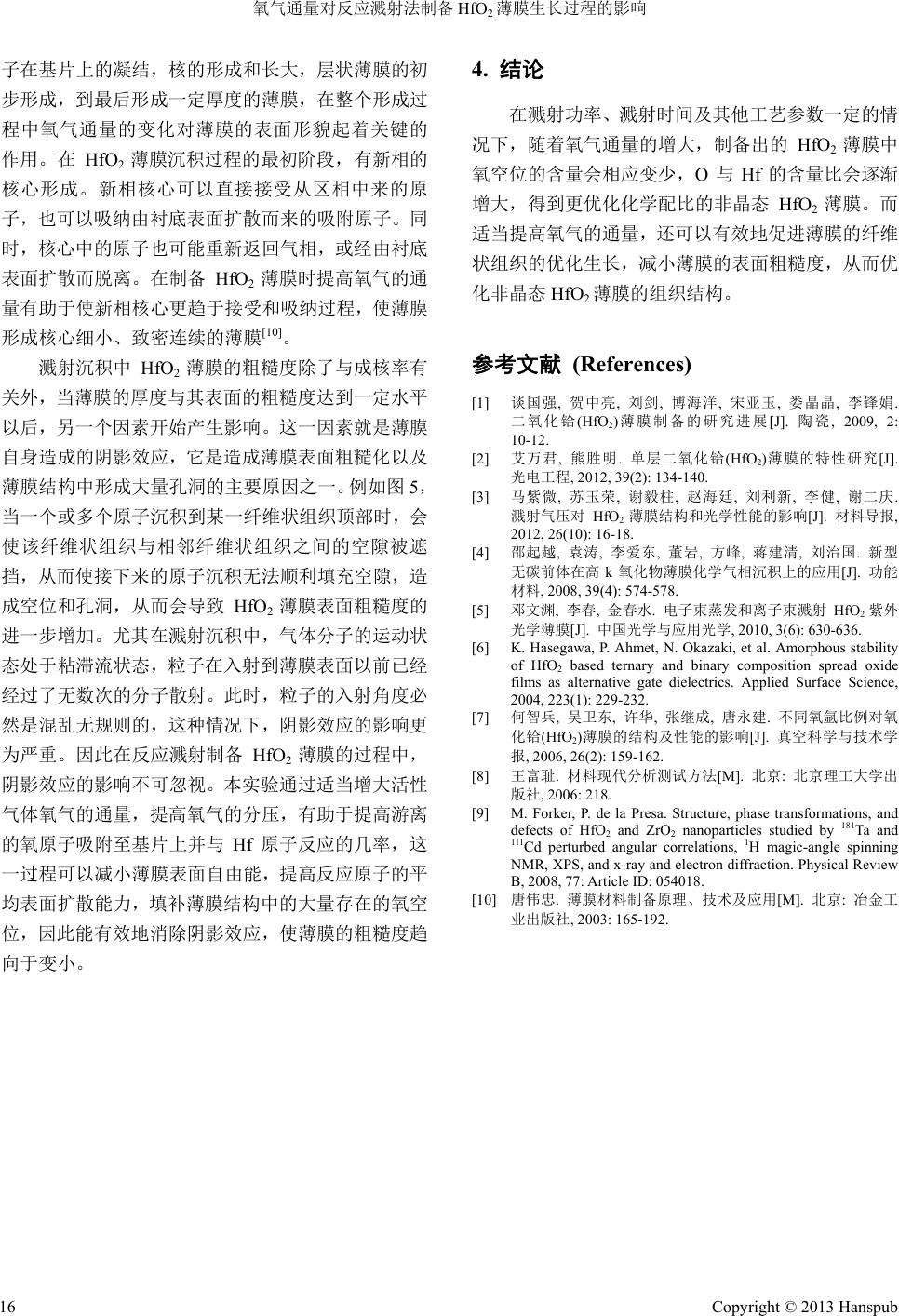

Advances in Condensed Matter Physics 凝聚态物理学进展, 2013, 2, 12-16 http://dx.doi.org/10.12677/cmp.2013.21003 Published Online February 2013 (http://www.hanspub.org/journal/cmp.html) Effect of O2 Flux on the Growth Process of HfO2 Thin Films Deposited by Reactive Sputtering* Yutong Yang, Wu Tang# State Key Laboratory of Electronic Thin Films and Integrated Devices, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu Email: #tang@uestc.edu.cn Received: Jan. 9th, 2013; revised: Jan. 13th, 2013; accepted: Jan. 28th, 2013 Abstract: HfO2 thin films are deposited by reactive sputtering under atmospheres composited by various ratios of oxy- gen and argon. The chemical composition of the HfO2 thin films is tested by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The surface morphology of the HfO2 thin films is characterized by atomic force microscopy (AFM). Effect of various O2 flux on the chemical composition, structure, and surface morphology in the growth process of HfO2 thin films is studied in the view of thin film growth mechanism. And results show that improving O2 flow rate can optimize the stoichiometric, amorphous structure and surface morphology of HfO2 films. Keywords: HfO2 Film; RF Magnetron Reactive Sputtering; XPS; AFM 氧气通量对反应溅射法制备 HfO2薄膜生长过程的影响* 杨宇桐,唐 武# 电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室,成都 Email: #tang@uestc.edu.cn 收稿日期:2013 年1月9日;修回日期:2013年1月13 日;录用日期:2013年1月28日 摘 要:利用金属 Hf 与氧气反应溅射制备了 HfO2薄膜,采用 X射线光电子能谱分析(XPS)、原子力显微镜(AFM) 等手段对薄膜的组成成分以及表面形貌进行了分析表征,并从薄膜生长机理角度研究了氧气的通量对于HfO2 成膜过程的影响,得到了氧气通量的增大能使 HfO2薄膜的化学配比、非晶结构和表面形貌得到优化的结论。 关键词:HfO2薄膜;射频磁控反应溅射;XPS;AFM 1. 引言 半导体集成电路的发展对集成电路的密度和性 能提出了更高的要求,典型的CMOS 器件栅介质薄膜 的厚度变得越来越薄,并开始逐渐接近原子间距,由 于栅介质氧化层的直接隧穿而引起的泄漏电流和静 态功率损耗随之显著增加。因此,传统的 SiO2栅介质 正日益趋于它的极限。使用高介电常数(高K)薄膜材 料替代 SiO2是目前最有希望解决此问题的途径。采用 这种材料可以在不增加电学厚度的前提下允许增加 绝缘层厚度,进而能够降低漏电流。由于使用高 K栅 介质,在保持单位面积电容不变的同时栅介质可以有 比较大的厚度,从而有可能避免出现在超薄 SiO2中由 隧穿导致的漏电问题。由于Hf 的金属氧化物(主要是 二氧化铪 HfO2)具有较高的介电常数以及较好的热稳 定性,被认为是最有潜力替代SiO2的高 K材料之一, 目前对于 HfO2薄膜的制备工艺、结构特征、电学性 能等等已经有了广泛的研究[1]。制备 HfO2薄膜的途径 较多,电子束蒸发[2]、物理气相沉积[3]、化学气相沉 *资助信息:国家自然科学基金资助(No. 51071038),教育部新世纪 优秀人才支持计划资助项目(NCET-09-0265),四川省杰出青年科技 基金支持项目(2010JQ0002)。 #通讯作者。 Copyright © 2013 Hanspub 12  氧气通量对反应溅射法制备 HfO2薄膜生长过程的影响 积[4]、离子束辅助沉积[5]等等。磁控溅射法发展较为 成熟,所制备膜层的质量较好,与基底结合牢固,厚 度均匀,具有较好重复性和良好的台阶覆盖,因此常 被用于 HfO2薄膜的制备。相比晶态薄膜,HfO2非晶 薄膜可能具有更好的介电性能和更高的光损伤阈值 [6],关于 HfO2非晶薄膜的制备也已经有了大量研究。 利用金属Hf 与氧气反应溅射制备 HfO2薄膜,以及氧 气对于薄膜的结构和性能的影响等也有较多研究[7]。 但这些研究结果大多是在较为宏观的影响方面出发 得到的,这一工艺的薄膜生长微观机理还鲜有记述。 本文以射频磁控反应溅射方法制备HfO2薄膜,利用 XPS、AFM 等设备对薄膜的组成成分以及表面形貌进 行了分析,并从薄膜生长机理角度研究了氧气的通量 对于 HfO2成膜过程的影响。 2. 实验 本实验采用 QX-500 超高真空多功能镀膜设备, 靶材采用 99.99%高纯金属 Hf 靶,反应气体和溅射气 体为 99.999%的高纯氧气与 99.99% 氩气。基片使用 (100)晶向的 N型硅,靶基距 50 mm。实验开始前先 将硅片用超声波清洗仪分别在丙酮和酒精中进行表 面清洁处理,烘干后放入真空室。实验背底真空抽至 7 × 10−4 Pa,溅射功率为 300 W,溅射时间为 20 min, 沉积温度为室温。由于引入了不同氧气通量的参数, 实际工作气压在 0.35~0.41 Pa。表1为实验中氧气与 氩气的通量比例与工作气压。 利用 XPS对制备的 HfO2薄膜进行成分测试,利 用日本精工 SPA-300HV 系统的原子力显微镜(AFM) 分析薄膜表面形貌。 3. 结果与讨论 在其他可调实验参数不变的情况下,只变化通入 的氧气量,结果得到了一组沉积状态良好的硅基 HfO2 薄膜。对样品进行XPS 测试,确定其中O元素与 Hf 元素的存在比例。图 1为HfO2薄膜中 Hf4f光电子峰 Table 1. The flow rate of O2/Ar and workin g pressure 表1. 氧气/氩气的实际通量与气压 样品 A B C D O2/Ar (sccm) 20:120 30:120 40:120 50:120 气压(Pa) 0.35 0.37 0.39 0.41 0510 15 20 25 30 0 500 1000 1500 2000 2500 Intensity(a.u.) Binding Energy(eV) A: O2=20sccm B: O2=30sccm C: O2=40sccm D: O2=50sccm A B C D Figure 1. Photoelectron spectroscopy of Hf4f in HfO2 films depos- ited under various O2 flow rate 图1. 不同氧气通量下制备的 HfO2薄膜的 Hf4f光电子峰曲线 在不同氧气通量下的测试曲线。可以看出在不同氧气 流量下制备的 HfO2薄膜中 Hf4f的光电子峰位处于 16 eV 至18 eV 之间,峰强度处于 2000 至2500 左右。元 素的结合能通常随氧化态的升高而增加,例如 Hf 元 素,从单质金属态变到 HfO2氧化态其结合能相差约 3.0 eV。从图 1中能看出不同氧分量下制备的薄膜在 14 eV左右没有明显的 Hf4f峰,说明样品中没有Hf-Hf 的化合键,即样品中不存在 Hf 的单质相,意味着金 属Hf 元素均与O元素结合生成 HfO2薄膜。 从图 1还可以看出,随着氧气通量的变大光电子 峰的强度会逐渐减弱。实际上,随着氧气通量的变大, 结合能向更高方向位移,说明O与Hf 的结合度越来 越高,X射线一定的能量下能激发出来的光电子变少, 因此表现出来即谱峰会逐渐减弱。图中 A与C曲线较 为接近,直接观察不易看出其变化,但是通过数据对 比,A曲线的最大值 2498.92 位于 16.75˚,而C曲线 的最大值2485.02 位于 16.9˚,可知不仅峰强的减小是 处于合理范围内,而且峰的化学位移也是符合结合能 向更高方向位移这一结果的。理论上B曲线即氧气通 量为 30 sccm时制备的薄膜样品的光电子峰曲线应处 于A曲线与 C曲线之间,实际测得的却有所偏差,这 可能是因为测试仪器的 X射线强度的变化引起的,但 是由于测得的该薄膜样品的 O1s峰强度 也相应地变 小,这对于分析薄膜中O与Hf 的结合比例没有明显 的影响,实际上测试计算得样品的氧铪比也处于正确 的范围。图 2为O1s的光电子峰图像,可以看出 HfO2 薄膜中的 O1s峰曲线与 Hf4f峰曲线的变化趋势保持 一致。 利用灵敏度因子法[8]来计算制备的HfO2薄膜样 品的成分比例。灵敏度因子S定义为 Copyright © 2013 Hanspub 13  氧气通量对反应溅射法制备 HfO2薄膜生长过程的影响 515 520 525 530 535 540 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Intensity(a.u.) Binding Energy(eV) A: O2=20sccm B: O2=30sccm C: O2=40sccm D: O2=50sccm (b) A B C D Figure 2. Photoelectron spectroscopy of O1s in HfO2 films depos- ited under various O2 flow rate 图2. 不同氧气通量下制备的 HfO2薄膜的 O1s光电子峰曲线 e SeAfy T (1) 式中,e为电子电荷;A为被探测光电子的发射面积; f为X射线的通量;y为产生额定能量光电子的光电 过程的效率,即指从某能级光电离的光电子其能量未 因某种原因(如振激、振离等)受到损失者(具有额定能 量者)占从此能级电离出去的所有光电子的百分数;σ 为一个原子特定能级的光电离截面,这个能级上的一 个电子光致电离发射出去的几率;θ为角度因子,与 X射线入射方向及接收光电子方向有关的因子;T为 谱仪检测出自样品的光电子的检测效率,T与光电子 能量有关;λe为非弹性散射平均自由程。设在样品表 面区域内各元素密度均匀,且在此范围内入射的 X射 线强度保持不变,则某元素光电子峰强度 I与灵敏度 因子 S的关系为 I nS (2) 其中 n为单位体积原子数。对于样品中的两元素 i和 j,有 ij ijji nnIIS S (3) 由于 I可测,且灵敏度因子在光谱仪设备确定的 情况下是给定的值,因此可以得到任意两元素的含量 比。在实际计算中,强度 I一般以 XPS 峰面积 CPS 处理。Hf4f的灵敏度因子 S1 = 2.07,O1s的灵敏度因 子S2 = 0.66,由式(3)可以计算出不同氧分量下制备样 品中 O与Hf 的含量比,得到结果如表 2所示。 根据表 2数据可以看出,随着氧气通量的增大, HfO2薄膜中的氧铪比逐渐变大,从1.653 增至 1.683。 当在其他实验工艺参数一定的情况下,溅射功率、溅 射时长以及腔体温度都一致时,Hf 原子吸附在基片上 Table 2. The ratio of O/Hf in HfO2 thin films deposited under various O2 flow rate 表2. 薄膜样品中 O元素与 Hf 元素的比例 样品 A B C D O2/Ar (sccm) 20:120 30:120 40:120 50:120 CPS (Hf4f) 8792.5 6215.9 7917.8 6628.6 CPS (O1s) 4633.7 3297.5 4231.3 3556.9 O/Hf 1.653 1.664 1.676 1.683 的几率差不多,因此当氧气流量越大时,能移动到基 片附近与 Hf 原子相互结合并发生反应的氧原子就越 多,而使生成的HfO2薄膜中 O与Hf 的含量比例越来 越大。由于反应物量的难以精确控制,参与反应的O 和Hf 往往是非标准化学计量比例的,加上基片上附 着的原子或离子的热运动、氩离子的轰击、成膜过程 中产生的应力等等都能导致氧脱离而形成氧空位,造 成实际的氧铪比小于标准化学计量比。在实际溅射得 到的薄膜组成中,O与Hf 的比要小于 2,一般该计量 比处于 1.4~1.8[9]。因此本组 HfO2薄膜的组成处于较 为理想的计量比范围。何智兵等[7]通过改变氧气通量 反应溅射制备的薄膜具有更好的化学配比,其溅射气 氛从氧氩比 1:3 变化至纯氧气氛时,其氧铪比值为 1.8~1.98。适当地通入更多的氧气可以使氧的浓度梯 度变大,使氧空位减少从而使薄膜中的氧铪比提高, 本文得到的结论与该文献一致。 对HfO2薄膜的微观表面形貌进行研究对于材料 的光、电性能以及实际应用有着重要影响。本实验测 试了不同氧气通量下制备的HfO2薄膜的 AFM表面形 貌图像并从不同角度分析了薄膜的形貌特征。 图3为AFM 接触模式测得的 HfO2薄膜的表面形 貌图像。可以看出所有薄膜表面都是由大小不一的颗 粒不均匀分布构成,颗粒的直径随着氧气通量的增加 而变化,薄膜表面存在突起、空位和沟壑等形貌。从 图3总的看来,随着氧气通量的增大,HfO2薄膜表面 颗粒逐渐变大,分布更加均匀,薄膜表面的起伏程度 逐渐变小,这些变化具有一定规律性。 为了更准确地描述 HfO2薄膜的整体微观结构, 以描述薄膜表面形貌的物理量表面粗糙度来对 HfO2 薄膜进行进一步的分析和讨论。由AFM 分析软件对 HfO2薄膜的表面形貌图像进行分析,得到不同氧气通 量下制备的 HfO2薄膜的表面粗糙度RMS 值,氧气通 量从 20 sccm增加至 50 sccm的四个样品分别对应的 Copyright © 2013 Hanspub 14  氧气通量对反应溅射法制备 HfO2薄膜生长过程的影响 0 0.5 1.0 1.5 1.5 1.0 0.5 0. 0 50 (nm) (μm) 0. 0 0.5 1.0 1.5 1.5 1.0 0.5 0 50 (nm) (μm) (a) (b) 0.0 0.5 1.0 1.5 1.5 1.0 0.5 0 5 0 (nm) (μm) 0.0 0.5 1.0 1.5 1.5 1.0 0.5 20 (nm) (μm) (c) (d) Figure 3. 3D AFM pictures of HfO2 films, (a)(b)(c)(d) respectively indicate O2 flow rate of 20, 30, 40, 50 (unit: sccm) 图3. HfO2薄膜的三维AFM图像,(a)(b)(c)(d)分别为氧气通量 20, 30,40,50(单位:sccm) RMS 值为 9.099、7.492、7.003、3.790。其分布示意 图如图 4所示。根据图 4可以看出,这一变化呈现出 良好的递减趋势。结合图 3分析,可以得到 HfO2薄 膜的表面颗粒的直径随着氧气通量的增大而逐渐增 大,表面存在的空位、突起等减少,从而使表面的高 低起伏变小,薄膜表面平整度和均匀性也越来越好。 以上结论都是通过较为宏观的观察得出的,从微 观上来看,需要从薄膜的形成机理上来分析。室温下 的反应溅射制备的 HfO2薄膜主要是非晶态,这是较 高的过冷度和较低的原子扩散能力等条件造成的。而 同是室温下不同的制备工艺或其他实验参数的改变 则可能导致出现单斜晶型的低温相。 由于温度低,原子的表面扩散能力有限,沉积到 衬底表面的原子几乎已失去了扩散能力。同时,薄膜 形核所需的临界核心尺寸很小,因而在薄膜的表面 上,沉积的粒子会不断地形成新的核心。基于以上两 个原因,沉积组织呈现出一种数十纳米直径的细纤维 状的组织形态,纤维内部缺陷密度很高,多呈非晶态 结构。纤维间的结构明显疏松,存在许多小尺寸的缺 陷乃至孔洞。随着薄膜厚度的增加,细纤维状组织会 进一步发展为锥状形态,期间夹杂尺寸更大的缺陷和 孔洞,而薄膜表面则呈现出与之对应的凹陷和拱起形 貌[10]。AFM 截面图像可以清晰地描绘出薄膜表面的 纤维结构及其生长变化,同时为了减小偶然误差,实 验中将 HfO2薄膜的 AFM图形统一以 y = x方向进行 较大区域划线并取截面示意图,得到结果如图 5所示。 通过图 5中横向坐标的比较可以看出,薄膜表面 呈不均匀的纤维状组织结构,纤维状组织的大小都处 于几十纳米的数量级。随着氧气通量的增大,纤维组 织逐渐长粗,薄膜表面的高低起伏逐渐变小,这与图 4得到的结论完全一致。从薄膜生长的机理来看,氧 气通量对于薄膜生长的影响主要在于两方面,一是在 形核过程,其二在于生长致密化过程。首先,溅射粒 20 30 40 50 4 6 8 10 RMS(nm) Flow rate o f O2(sccm) Figure 4. The surface roughness of the HfO2 thin films 图4. HfO2薄膜的表面粗糙度 (a) (b) (c) (d) Figure 5. Sectional images of the HfO2 thin films, (a)(b)(c)(d) re- spectively indicate O2 flow rate of 20, 30, 40, 50 (unit: sccm) 图5. HfO2薄膜的 AFM 截面图像,(a)(b)(c)(d)分别为氧气通量 20, 30,40,50(单位:sccm) Copyright © 2013 Hanspub 15  氧气通量对反应溅射法制备 HfO2薄膜生长过程的影响 Copyright © 2013 Hanspub 16 子在基片上的凝结,核的形成和长大,层状薄膜的初 步形成,到最后形成一定厚度的薄膜,在整个形成过 程中氧气通量的变化对薄膜的表面形貌起着关键的 作用。在 HfO2薄膜沉积过程的最初阶段,有新相的 核心形成。新相核心可以直接接受从区相中来的原 子,也可以吸纳由衬底表面扩散而来的吸附原子。同 时,核心中的原子也可能重新返回气相,或经由衬底 表面扩散而脱离。在制备HfO2薄膜时提高氧气的通 量有助于使新相核心更趋于接受和吸纳过程,使薄膜 形成核心细小、致密连续的薄膜[10]。 溅射沉积中 HfO2薄膜的粗糙度除了与成核率有 关外,当薄膜的厚度与其表面的粗糙度达到一定水平 以后,另一个因素开始产生影响。这一因素就是薄膜 自身造成的阴影效应,它是造成薄膜表面粗糙化以及 薄膜结构中形成大量孔洞的主要原因之一。例如图 5, 当一个或多个原子沉积到某一纤维状组织顶部时,会 使该纤维状组织与相邻纤维状组织之间的空隙被遮 挡,从而使接下来的原子沉积无法顺利填充空隙,造 成空位和孔洞,从而会导致HfO2薄膜表面粗糙度的 进一步增加。尤其在溅射沉积中,气体分子的运动状 态处于粘滞流状态,粒子在入射到薄膜表面以前已经 经过了无数次的分子散射。此时,粒子的入射角度必 然是混乱无规则的,这种情况下,阴影效应的影响更 为严重。因此在反应溅射制备HfO2薄膜的过程中, 阴影效应的影响不可忽视。本实验通过适当增大活性 气体氧气的通量,提高氧气的分压,有助于提高游离 的氧原子吸附至基片上并与 Hf 原子反应的几率,这 一过程可以减小薄膜表面自由能,提高反应原子的平 均表面扩散能力,填补薄膜结构中的大量存在的氧空 位,因此能有效地消除阴影效应,使薄膜的粗糙度趋 向于变小。 4. 结论 在溅射功率、溅射时间及其他工艺参数一定的情 况下,随着氧气通量的增大,制备出的 HfO2薄膜中 氧空位的含量会相应变少,O与Hf的含量比会逐渐 增大,得到更优化化学配比的非晶态HfO2薄膜。而 适当提高氧气的通量,还可以有效地促进薄膜的纤维 状组织的优化生长,减小薄膜的表面粗糙度,从而优 化非晶态HfO2薄膜的组织结构。 参考文献 (References) [1] 谈国强, 贺中亮, 刘剑, 博海洋, 宋亚玉, 娄晶晶, 李锋娟. 二氧化铪(HfO2)薄膜制备的研究进展[J]. 陶瓷, 2009, 2: 10-12. [2] 艾万君, 熊胜明. 单层二氧化铪(HfO2)薄膜的特性研究[J]. 光电工程, 2012, 39(2): 134-140. [3] 马紫微, 苏玉荣, 谢毅柱, 赵海廷, 刘利新, 李健, 谢二庆. 溅射气压对 HfO2薄膜结构和光学性能的影响[J]. 材料导报, 2012, 26(10): 16-18. [4] 邵起越, 袁涛, 李爱东, 董岩, 方峰, 蒋建清, 刘治国. 新型 无碳前体在高 k氧化物薄膜化学气相沉积上的应用[J]. 功能 材料, 2008, 39(4): 574-578. [5] 邓文渊, 李春, 金春水. 电子束蒸发和离子束溅射 HfO2紫外 光学薄膜[J]. 中国光学与应用光学, 2010, 3(6): 630-636. [6] K. Hasegawa, P. Ahmet, N. Okazaki, et al. Amorphous stability of HfO2 based ternary and binary composition spread oxide films as alternative gate dielectrics. Applied Surface Science, 2004, 223(1): 229-232. [7] 何智兵, 吴卫东, 许华, 张继成, 唐永建. 不同氧氩比例对氧 化铪(HfO2)薄膜的结构及性能的影响[J]. 真空科学与技术学 报, 2006, 26(2): 159-162. [8] 王富耻. 材料现代分析测试方法[M]. 北京: 北京理工大学出 版社, 2006: 218. [9] M. Forker, P. de la Presa. Structure, phase transformations, and defects of HfO2 and ZrO2 nanoparticles studied by 181Ta and 111Cd perturbed angular correlations, 1H magic-angle spinning NMR, XPS, and x-ray and electron diffraction. Physical Review B, 2008, 77: Article ID: 054018. [10] 唐伟忠. 薄膜材料制备原理、技术及应 用[M]. 北京: 冶金工 业出版社, 2003: 165-192. |