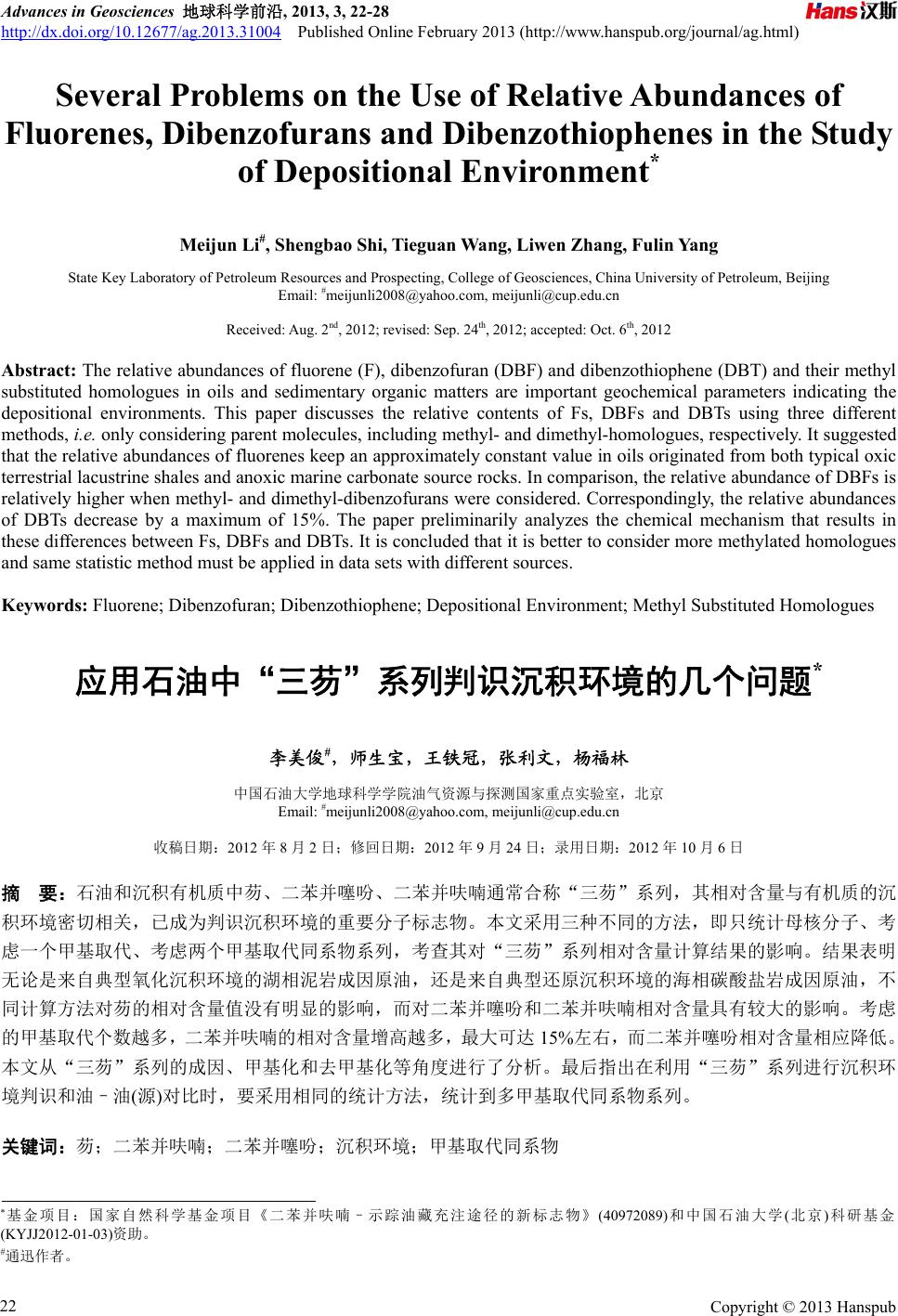

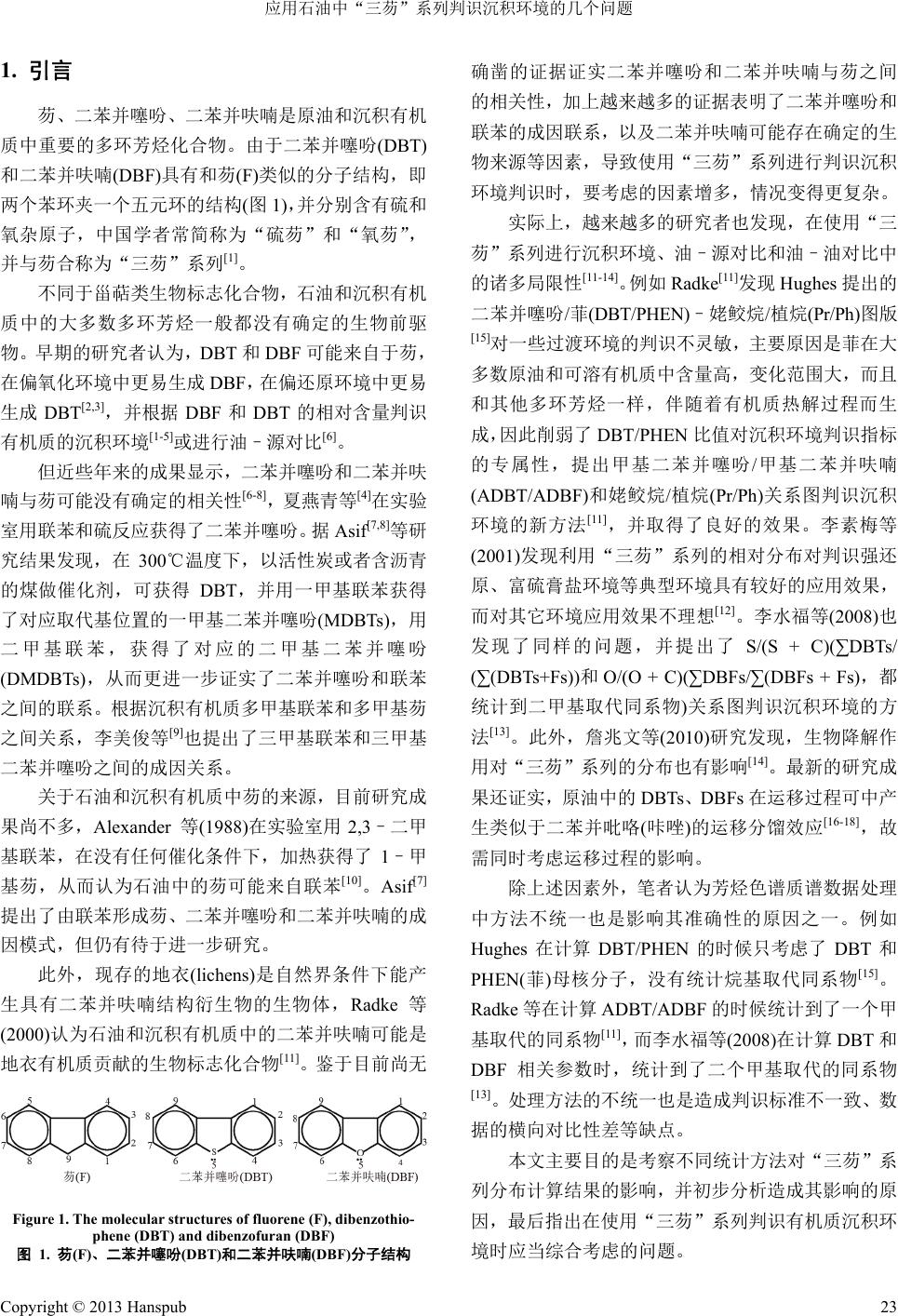

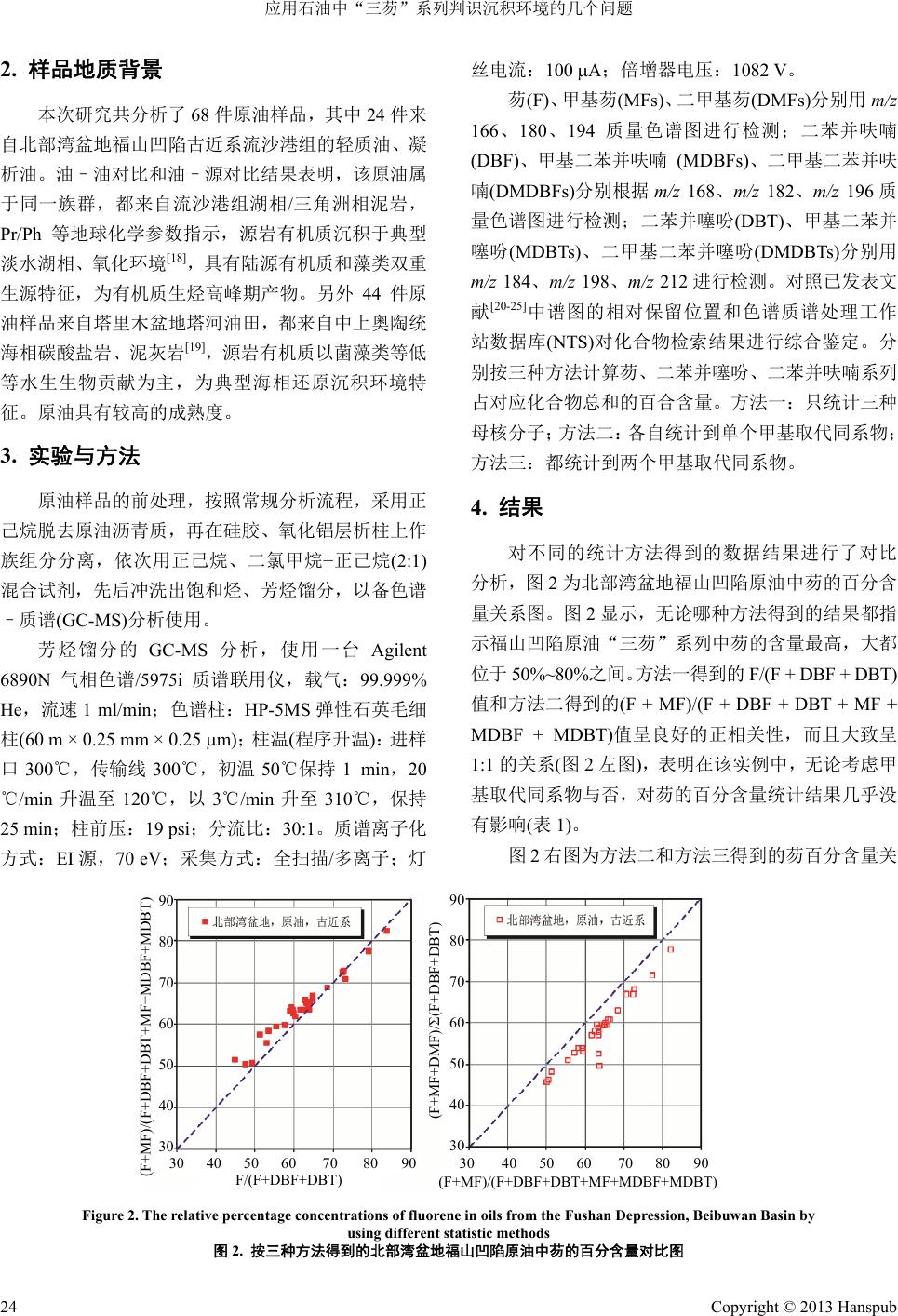

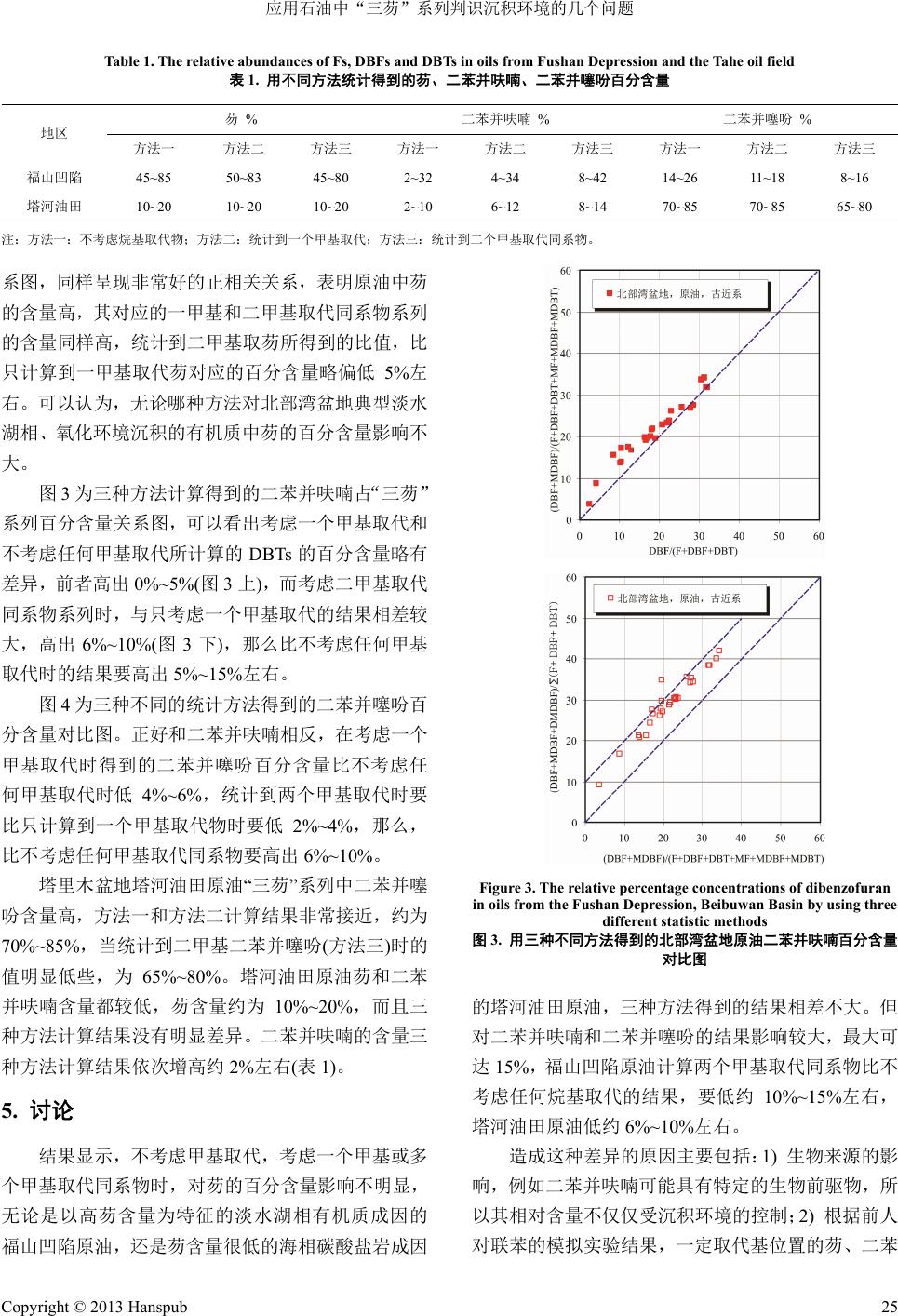

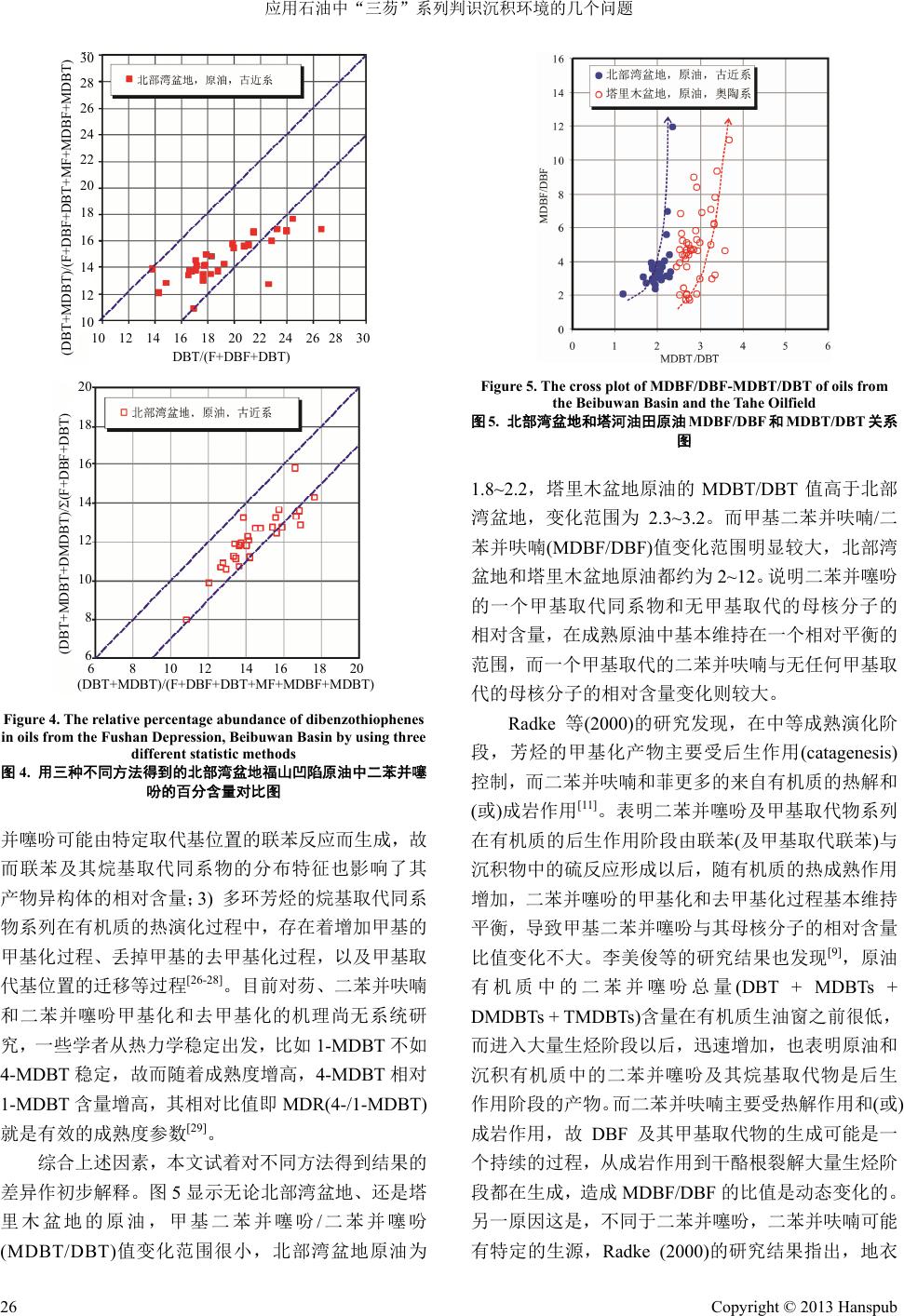

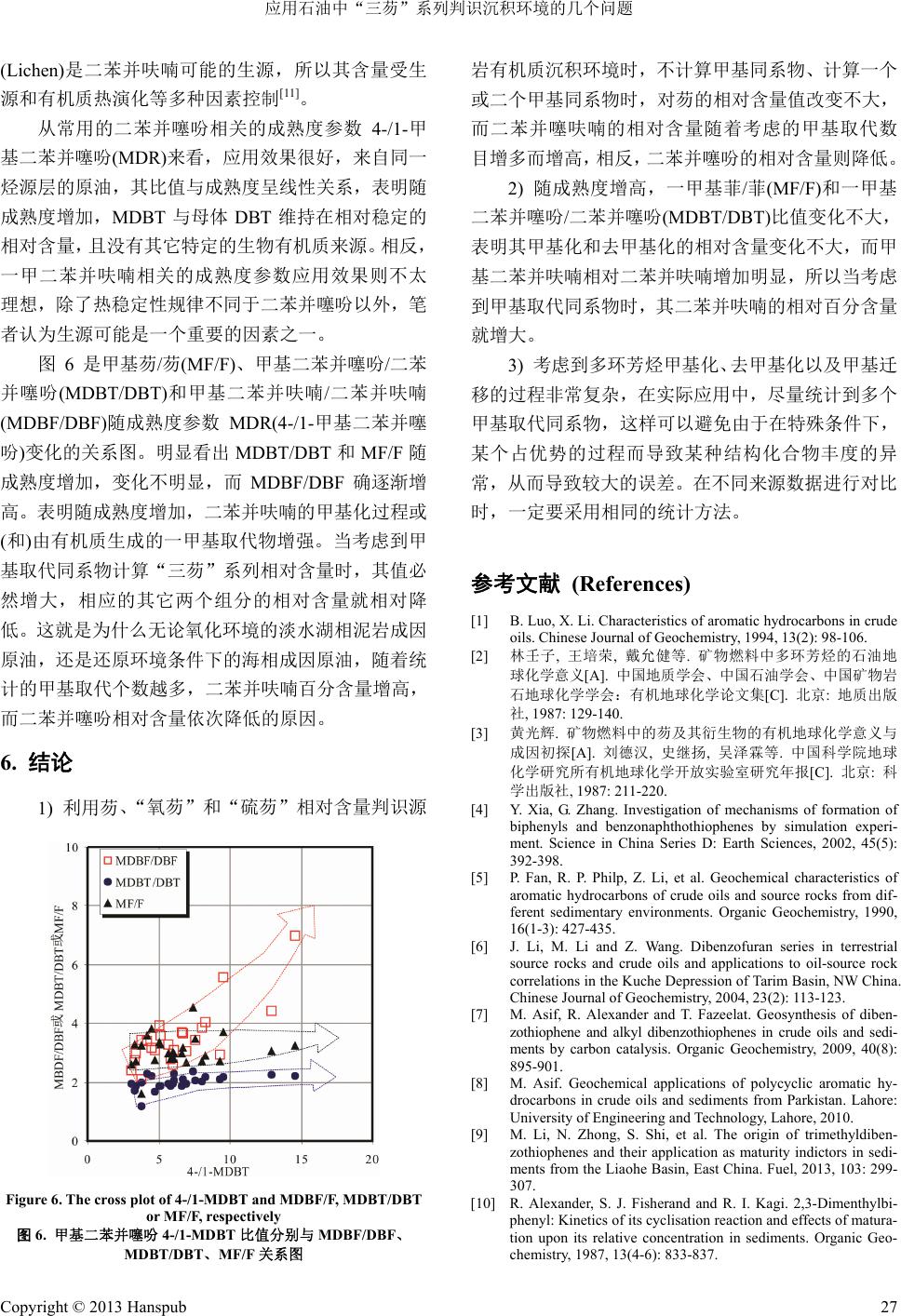

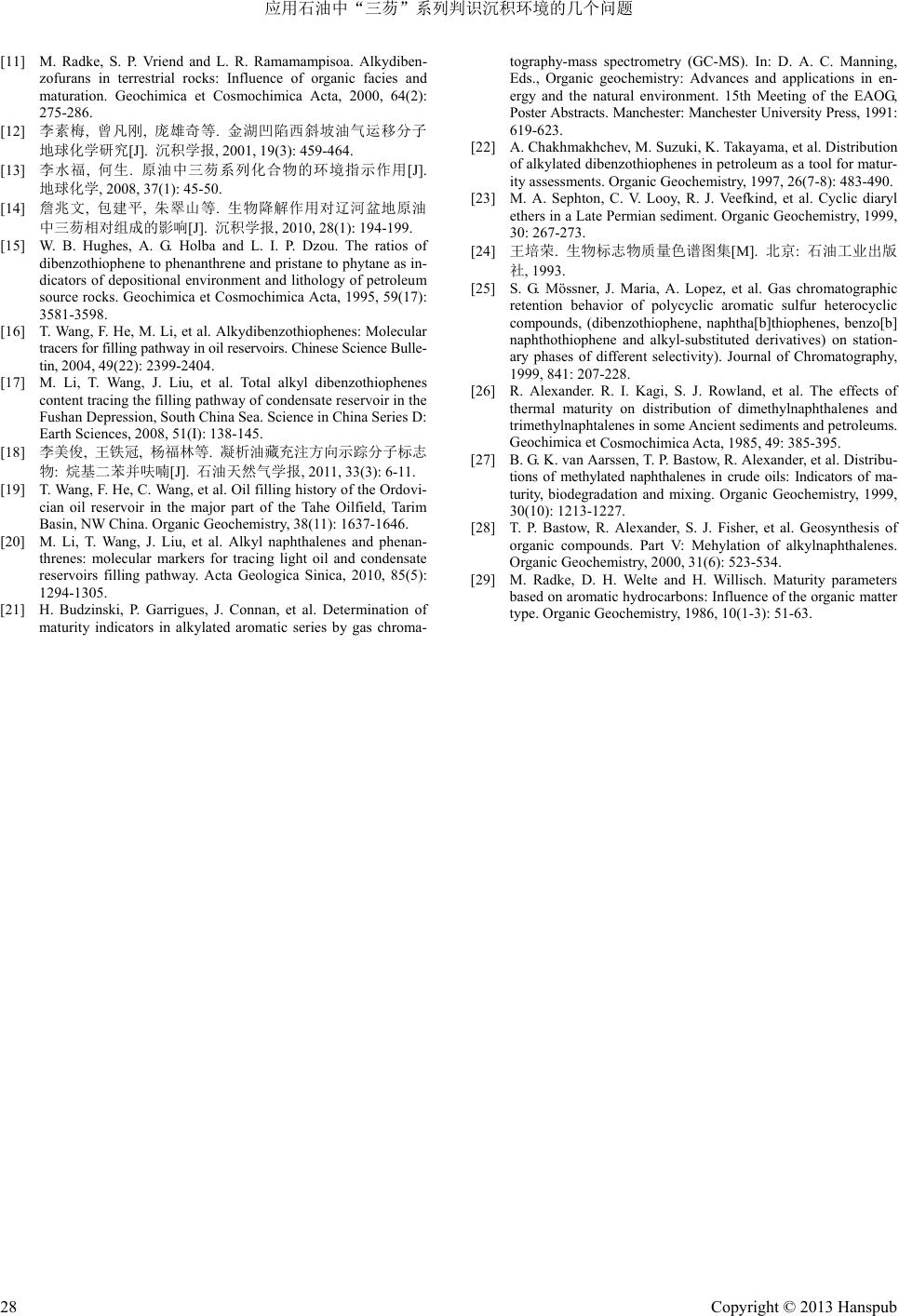

Advances in Geosciences 地球科学前沿, 2013, 3, 22-28 http://dx.doi.org/10.12677/ag.2013.31004 Published Online February 2013 (http://www.hanspub.org/journal/ag.html) Several Problems on the Use of Relative Abundances of Fluorenes, Dibenzofurans and Dibenzothiophenes in the Study of Depositional Environment* Meijun Li#, Shengbao Shi, Tieguan Wang, Liwen Zhang, Fulin Yang State Key Laboratory of Petroleum Resources and Prospecting, College of Geosciences, China University of Petroleum, Beijing Email: #meijunli2008@yahoo.com, meijunli@cup.edu.cn Received: Aug. 2nd, 2012; revised: Sep. 24th, 2012; accepted: Oct. 6th, 2012 Abstract: The relative abundances of fluorene (F), dibenzofuran (DBF) and dibenzothiophene (DBT) and their methyl substituted homologues in oils and sedimentary organic matters are important geochemical parameters indicating the depositional environments. This paper discusses the relative contents of Fs, DBFs and DBTs using three different methods, i.e. only considering parent molecules, including methyl- and dimethyl-homologues, respectively. It suggested that the relative abundances of fluorenes keep an approximately constant value in oils originated from both typical oxic terrestrial lacustrine shales and anoxic marine carbonate source rocks. In comparison, the relative abundance of DBFs is relatively higher when methyl- and dimethyl-dibenzofurans were considered. Correspondingly, the relative abundances of DBTs decrease by a maximum of 15%. The paper preliminarily analyzes the chemical mechanism that results in these differences between Fs, DBFs and DBTs. It is concluded that it is better to consider more methylated homologues and same statistic method must be applied in data sets with different sources. Keywords: Fluorene; Dibenzofuran; Dibenzothiophene; Depositional Environment; Methyl Substituted Homologues 应用石油中“三芴”系列判识沉积环境的几个问题* 李美俊#,师生宝,王铁冠,张利文,杨福林 中国石油大学地球科学学院油气资源与探测国家重点实验室,北京 Email: #meijunli2008@yahoo.com, meijunli@cup.edu.cn 收稿日期:2012 年8月2日;修回日期:2012年9月24 日;录用日期:2012年10月6日 摘 要:石油和沉积有机质中芴、二苯并噻吩、二苯并呋喃通常合称“三芴”系列,其相对含量与有机质的沉 积环境密切相关,已成为判识沉积环境的重要分子标志物。本文采用三种不同的方法,即只统计母核分子、考 虑一个甲基取代、考虑两个甲基取代同系物系列,考查其对“三芴”系列相对含量计算结果的影响。结果表明 无论是来自典型氧化沉积环境的湖相泥岩成因原油,还是来自典型还原沉积环境的海相碳酸盐岩成因原油,不 同计算方法对芴的相对含量值没有明显的影响,而对二苯并噻吩和二苯并呋喃相对含量具有较大的影响。考虑 的甲基取代个数越多,二苯并呋喃的相对含量增高越多,最大可达 15%左右,而二苯并噻吩相对含量相应降低。 本文从“三芴”系列的成因、甲基化和去甲基化等角度进行了分析。最后指出在利用“三芴”系列进行沉积环 境判识和油–油(源)对比时,要采用相同的统计方法,统计到多甲基取代同系物系列。 关键词:芴;二苯并呋喃;二苯并噻吩;沉积环境;甲基取代同系物 基金项目:国家自然科学基金项目《二苯并呋喃–示踪油藏充注途径的新标志物》(40972089)和中国石油大学(北京)科研基金 (KYJJ2012-01-03)资助。 #通迅作者。 Copyright © 2013 Hanspub 22  应用石油中“三芴”系列判识沉积环境的几个问题 Copyright © 2013 Hanspub 23 1. 引言 芴、二苯并噻吩、二苯并呋喃是原油和沉积有机 质中重要的多环芳烃化合物。由于二苯并噻吩(DBT) 和二苯并呋喃(DBF)具有和芴(F)类似的分子结构,即 两个苯环夹一个五元环的结构(图1),并分别含有硫和 氧杂原子,中国学者常简称为“硫芴”和“氧芴”, 并与芴合称为“三芴”系列[1]。 不同于甾萜类生物标志化合物,石油和沉积有机 质中的大多数多环芳烃一般都没有确定的生物前驱 物。早期的研究者认为,DBT 和DBF 可能来自于芴, 在偏氧化环境中更易生成 DBF,在偏还原环境中更易 生成 DBT[2,3],并根据 DBF和DBT 的相对含量判识 有机质的沉积环境[1-5]或进行油–源对比[6]。 但近些年来的成果显示,二苯并噻吩和二苯并呋 喃与芴可能没有确定的相关性[6-8],夏燕青 等[4]在实验 室用联苯和硫反应获得了二苯并噻吩。据Asif[7,8]等研 究结果发现,在 300℃温度下,以活性炭或者含沥青 的煤做催化剂,可获得 DBT,并用一甲基联苯获得 了对应取代基位置的一甲基二苯并噻吩(MDBTs),用 二甲基联苯,获得了对应的二甲基二苯并噻吩 (DMDBTs),从而更进一步证实了二苯并噻吩和联苯 之间的联系。根据沉积有机质多甲基联苯和多甲基芴 之间关系,李美俊等[9]也提出了三甲基联苯和三甲基 二苯并噻吩之间的成因关系。 关于石油和沉积有机质中芴的来源,目前研究成 果尚不多,Alexander 等(1988)在实验室用 2,3–二甲 基联苯,在没有任何催化条件下,加热获得了 1–甲 基芴,从而认为石油中的芴可能来自联苯[10]。Asif[7] 提出了由联苯形成芴、二苯并噻吩和二苯并呋喃的成 因模式,但仍有待于进一步研究。 此外,现存的地衣(lichens)是自然界条件下能产 生具有二苯并呋喃结构衍生物的生物体,Radke 等 (2000) 认为石油和沉积有机质中的二苯并呋喃可能是 地衣有机质贡献的生物标志化合物[11]。鉴于目前尚无 Figure 1. The molecular structures of fluorene (F), dibenzothio- phene (DBT) and dibenzofuran (DBF) 图 1. 芴(F)、二苯并噻吩(DBT)和二苯并呋喃(DBF)分子结构 确凿的证据证实二苯并噻吩和二苯并呋喃与芴之间 芴” (DB 鲛 多数原油 s “三芴 在运 烃色谱质谱数据处理 中方法不统一也是影响其准确性的原因之一。例如 分 个甲 , 据的横向 统计方法对“三芴”系 列分布计 的相关性,加上越来越多的证据表明了二苯并噻吩和 联苯的成因联系,以及二苯并呋喃可能存在确定的生 物来源等因素,导致使用“三芴”系列进行判识沉积 环境判识时,要考虑的因素增多,情况变得更复杂。 实际上,越来越多的研究者也发现,在使用“三 系列进行沉积环境、油–源对比和油–油对比中 的诸多局限性[11-14]。例如 Radke[11]发现 Hughes 提出的 二苯并噻吩/菲T/PHEN)–姥 烷/植烷(Pr/Ph) 图版 [15]对一些过渡环境的判识不灵敏,主要原因是菲在大 和可溶有机质中含量高,变化范围大,而且 和其他多环芳烃一样,伴随着有机质热解过程而生 成,因此削弱了DBT/PHEN 比值对沉积环境判识指标 的专属性,提出甲基二苯并噻吩/甲基二苯并呋喃 (ADBT/ADBF)和姥鲛 烷/植烷(Pr/Ph)关系图判识沉积 环境的新方法[11],并取得了良好的效果。李素梅等 (2001) 发现利用“三芴”系列的相对分布对判识强还 原、富硫膏盐环境等典型环境具有较好的应用效果, 而对其它环境应用效果不理想[12]。李水福 等(2008)也 发现了同样的问题,并提出了 S/(S + C)(∑DBTs/ (∑(DBTs+Fs))和O/(O + C)(∑DBF /∑(DBFs + Fs),都 统计到二甲基取代同系物)关系图判识沉积环境的方 法[13]。此外,詹兆文等(2 010)研究发现,生物降解作 用对 ”系列的分布也有影响[14]。最新的研究成 果还证实,原油中的 DBTs、DBFs 移过程可中产 生类似于二苯并吡咯(咔唑)的运移分馏效应[16-18],故 需同时考虑运移过程的影响。 除上述因素外,笔者认为芳 Hughes 在计算 DBT/PHEN 的时候只考虑了 DBT 和 PHEN(菲)母核 子,没有统计烷基取代同系物[15]。 Radke 等在计算ADBT/ADBF 的时候统计到了一 基取代的同系物[11],而李水福等(2008)在计算 DBT 和 DBF 相关参数时 统计到了二个甲基取代的同系物 [13]。处理方法的不统一也是造成判识标准不一致、数 对比性差等缺点。 本文主要目的是考察不同 算结果的影响,并初步分析造成其影响的原 因,最后指出在使用“三芴”系列判识有机质沉积环 境时应当综合考虑的问题。  应用石油中“三芴”系列判识沉积环境的几个问题 2. 样品地质背景 本次研究共分析了 68 件原油样品,其中 24 件来 自北部湾盆地福山凹陷古近系流沙港组的轻质油、凝 析油。油–油对比和油–源对比结果表明,该 油属 于同一族群,都来自流沙港组湖相/三角洲相泥岩, Pr/Ph 等地球化学参数指示,源岩有机质沉积于典型 、氧化环境 ,具有陆源有机质和藻类双重 ,为有机质生烃高峰期产物。另外 44 件原 油样品来自塔里木盆地塔河油田,都来自中上奥陶统 海相碳酸盐岩、泥灰岩 ,源岩有机质以菌藻类等低 等水生生物贡献为主,为典型海相还原沉积环境特 征。原油具有较高的成熟度。 按照常规分析流程,采用正 己烷脱去原油沥青质,再在硅胶、氧化铝层析柱上作 族组分分离,依次用正己烷、二氯甲烷+正己烷(2:1) 混合试剂,先后冲洗出饱和烃、芳烃馏分,以备 –质谱(GC-MS)分析使用。 芳烃馏分的 GC-MS ,使用一台 Agilent 6890N/5 联用仪,载气:99 速1 ml/m:HP-5MS 弹性石英毛 × 025 m);柱 序升温 1 min,20 ℃3/m 升至 310 25 柱前压: i;分流比:30:1。 EI 源,70 集方式:全扫 灯 原 淡水湖相 [18] 生源特征 [19] 3. 实验与方法 原油样品的前处理, 色谱 分析 气相色谱 975i 质谱 .999% He,流 in;色谱柱 细 柱(60 m.25 mm × 0.温 (程):进样 口300℃,传输线 300℃,初温 50℃保持 /min升温至 120℃,以 ℃in ℃,保持 min;19 ps质谱离子化 方式: eV;采 描/多离子; 丝电流:100 A;倍增器电压:1082 V。 芴(F)、甲基芴(MFs)、二甲基芴(DMFs)分别用 m/z 166、180、194 质量色谱图进行检测;二苯并呋喃 (DBF)、甲基二苯并呋喃 (MDBFs)、二甲基二苯并呋 喃(DMDBFs)分别根据m/z 168、m/z 182、m/z 196质 量色谱图进行检测;二苯并噻吩(DBT)、甲基二苯并 噻吩(MDBTs)、二甲基二苯并噻吩(DMDBTs) 分别用 m/z 184、m/z 198、m/z 212进行检测。对照已发表文 献[20-25]中谱图的相对保留位置和色谱质谱处理工作 站数据库(NTS)对化合物检索结果进行综合鉴定。分 别按三种方法计算芴、二苯并噻吩、二苯并呋喃系列 占对应化合物总和的百合含量。方法一:只统计三种 母核分子;方法二:各自统计到单个甲基取代同系物; 方法三:都统计到两个甲基取代同系物。 4. 结果 对不同的统计方法得到的数据结果进行了对比 分析,图 2为北部湾盆地福山凹陷原油中芴的百分含 量关系图。图 2显示,无论哪种方法得到的结果都指 示福山凹陷原油“三芴”系列中芴的含量最高,大都 位于 50%~80%之间。方法一得到的 F/(F + DBF + DBT) 值和方法二得到的(F + MF)/(F + DBF + DBT + MF + MDBF + MDBT)值呈良好的正相关性,而且大致呈 1:1 的关系(图2左图),表明在该实例中,无论考虑甲 基取代同系物与否,对芴的百分含量统计结果几乎没 有影响(表1)。 图2右图为方法二和方法三得到的芴百分含量关 (F+MF+DMF)/(F+DBF+DBT) 90 80 70 60 50 40 30 90 80 70 60 50 40 30 (F+MF)/(F+DBF+DBT+MF+MDBF+MDBT) 30 40 50 60 70 80 90 30 40 50 60 70 80 90 F/(F+DBF+DBT) (F+MF)/(F+DBF+DBT+MF+MDBF+MD Figure 2. The re lative percentage concentrations of fluorene in oils from the Fushan Depression, Beibuwan Basin by using different statistic methods 图2. 按三种方法得到的北部湾盆地福山凹陷原油中芴的百分含量对比图 BT) Copyright © 2013 Hanspub 24  应用石油中“三芴”系列判识沉积环境的几个问题 Table 1. The relative abundances of Fs, DBFs and DBTs in oils from Fushan Depression and the Tahe oil field 计得到的芴、二苯并呋喃、二苯表1. 用不同方法统 并噻吩百分含量 芴 % 二苯并呋喃 % 二苯并噻吩 % 地区 方法一 方法二 方法三 方法一 方法二 方法三 方法一 方法二 方法三 福山凹陷 45~85 45~80 2~32 8~42 14~26 8~16 塔河油田 50~83 4~34 11~18 10~20 10~20 10~20 2~10 6~12 8~14 70~85 70~85 65~80 注:考虑烷 ;方法 到一个 ;方法计到二个 含量高,其对应的一甲基和二甲基取代同系物系列 分含量关系图,可以看出考虑一个甲基取代和 不考虑任 ,在考虑一个 甲基 为 70% 示,不考虑甲基取代,考虑一个甲基或多 个甲基取代同系物时,对芴的百分含量影响不明显, 无论 方法一:不 基取代物 二:统计 甲基取代 三:统甲基取代同系物。 系图,同样呈现非常好的正相关关系,表明原油中芴 的 的含量同样高,统计到二甲基取芴所得到的比值,比 只计算到一甲基取代芴对应的百分含量略偏低 5%左 右。可以认为,无论哪种方法对北部湾盆地典型淡水 湖相、氧化环境沉积的有机质中芴的百分含量影响不 大。 图3为三种方法计算得到的二苯并呋喃占“三芴” 系列百 何甲基取代所计算的 DBTs 的百分含量略有 差异,前者高出0%~5%(图3上),而考虑二甲基取代 同系物系列时,与只考虑一个甲基取代的结果相差较 大,高出 6%~10%(图3下),那么比不考虑任何甲基 取代时的结果要高出 5%~15%左右。 图4为三种不同的统计方法得到的二苯并噻吩百 分含量对比图。正好和二苯并呋喃相反 取代时得到的二苯并噻吩百分含量比不考虑任 何甲基取代时低4%~6%,统计到两个甲基取代时要 比只计算到一个甲基取代物时要低2%~4%,那么, 比不考虑任何甲基取代同系物要高出6%~10%。 塔里木盆地塔河油田原油“三芴”系列中二苯并噻 吩含量高,方法一和方法二计算结果非常接近,约 ~85%,当统计到二甲基二苯并噻吩(方法三)时的 值明显低些,为65%~80%。塔河油田原油芴和二苯 并呋喃含量都较低,芴含量约为10%~20% ,而且三 种方法计算结果没有明显差异。二苯并呋喃的含量三 种方法计算结果依次增高约2%左右(表1)。 5. 讨论 结果显 是以高芴含量为特征的淡水湖相有机质成因的 福山凹陷原油,还是芴含量很低的海相碳酸盐岩成因 Figure 3. The relative percentage concent rations of dibenzofuran in oils from the Fushan Depression, Beibuwan Basin by using three different statistic methods 图3. 用三种不同方法得到的北部湾盆地原油二苯并呋喃百分含量 对比图 对二苯并呋喃和 大,最大可 达%,福山凹陷原油 甲基取代同系物比不 虑任何烷基取代的结果,要低约10%~15%左右, 位置的芴、二苯 的塔河油田原油,三种方法得到的结果相差不大。但 二苯并噻吩的结果影响较 15 计算两个 考 塔河油田原油低约 6%~10%左右。 造成这种差异的原因主要包括:1) 生物来源的影 响,例如二苯并呋喃可能具有特定的生物前驱物,所 以其相对含量不仅仅受沉积环境的控制;2) 根据前人 对联苯的模拟实验结果,一定取代基 Copyright © 2013 Hanspub 25  应用石油中“三芴”系列判识沉积环境的几个问题 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 DBT/(F+DBF+DBT) (DBT+MDBT)/(F+DBF+DBT+M M F+DBF+MDBT) 6 8 10 12 14 16 18 20 (DBT+MDBT+DMDBT)/(F+DBF+DBT) 20 18 16 14 12 10 8 6 (DBT+MDB T)/ (F+ DBF+DBT+MF+MDBF+MD BT) Figure 4. The relative percentage abun dance of dibenzothiophenes in oils from the Fushan Depression, Beibuwan Basin by using three different statistic methods 图4. 用三种不同方法得到的北部湾盆地福山凹陷原油中二苯并噻 吩的百分含量对比图 系列在有机质的热演化过程中,存在着增加甲基的 ,北部湾盆地原油为 并噻吩可能由特定取代基位置的联苯反应而生成,故 而联苯及其烷基取代同系物的分布特征也影响了其 产物异构体的相对含量;3) 多环芳烃的烷基取代同系 物 甲基化过程、丢掉甲基的去甲基化过程,以及甲基取 代基位置的迁移等过程[26-28]。目前对芴、二苯并呋喃 和二苯并噻吩甲基化和去甲基化的机理尚无系统研 究,一些学者从热力学稳定出发,比如1-MDBT 不如 4-MDBT 稳定,故而随着成熟度增高,4-MDBT 相对 1-MDBT 含量增高,其相对比值即 MDR(4 -/1 - MD BT ) 就是有效的成熟度参数[29]。 综合上述因素,本文试着对不同方法得到结果的 差异作初步解释。图 5显示无论北部湾盆地、还是塔 里木盆地的原油,甲基二苯并噻吩/二苯并噻吩 (MDBT/DBT)值变化范围很小 Figure 5. The cross plot of MDBF/DBF- MDBT/DBT of oils from the Beibuwan Basin and the Tahe Oilfield 图5. 北部湾盆地和塔河油田原油 MDBF/DBF和MDBT/DBT关系 图 1.8~2.2,塔里木盆地原油的MDBT/DBT 值高于北部 湾盆地 地和塔里木盆地原油都约为2~12。说明二苯并噻吩 取代物系列 在有 ,变化范围为2.3~3.2。而甲基二苯并呋喃/二 苯并呋喃(MDBF/DBF)值变化范围明显较大,北部湾 盆 的一个甲基取代同系物和无甲基取代的母核分子的 相对含量,在成熟原油中基本维持在一个相对平衡的 范围,而一个甲基取代的二苯并呋喃与无任何甲基取 代的母核分子的相对含量变化则较大。 Radke等(2000)的研究发现,在中等成熟演化阶 段,芳烃的甲基化产物主要受后生作用(catagenesis) 控制,而二苯并呋喃和菲更多的来自有机质的热解和 (或)成岩作用[11]。表明二苯并噻吩及甲基 机质的后生作用阶段由联 苯(及甲基取代联苯)与 沉积物中的硫反应形成以后,随有机质的热成熟作用 增加,二苯并噻吩的甲基化和去甲基化过程基本维持 平衡,导致甲基二苯并噻吩与其母核分子的相对含量 比值变化不大。李美俊等的研究结果也发现[9],原油 有机质中的二苯并噻吩总量(DBT + MDBTs + DMDBTs + TMDBTs)含量在有机质生油窗之前很低, 而进入大量生烃阶段以后,迅速增加,也表明原油和 沉积有机质中的二苯并噻吩及其烷基取代物是后生 作用阶段的产物。而二苯并呋喃主要受热解作用和(或) 成岩作用,故 DBF 及其甲基取代物的生成可能是一 个持续的过程,从成岩作用到干酪根裂解大量生烃阶 段都在生成,造成 MDBF/DBF 的比值是动态变化的。 另一原因这是,不同于二苯并噻吩,二苯并呋喃可能 有特定的生源,Radke (2000)的研究结果指出,地衣 Copyright © 2013 Hanspub 26  应用石油中“三芴”系列判识沉积环境的几个问题 (Lichen)是二苯并呋喃可能的生源,所以其含量受生 源和有机质热演化等多种因素控制[11]。 从常用的二苯并噻吩相关的成熟度参数 4-/1-甲 基二苯并噻吩(MDR)来看,应用效果很好,来自同一 烃源层的原油,其比值与成熟度呈线性关系,表明随 成熟度增加,MDBT 与母体DBT 维持在相对稳定的 相对 MF/F 随 成熟 6. 结论 含量,且没有其它特定的生物有机质来源。相反, 一甲二苯并呋喃相关的成熟度参数应用效果则不太 理想,除了热稳定性规律不同于二苯并噻吩以外,笔 者认为生源可能是一个重要的因素之一。 图6是甲基芴/芴(MF/F)、甲基二苯并噻吩/二苯 并噻吩(MDBT/DBT)和甲基二苯并呋喃/二苯并呋喃 (MDBF/DBF)随成熟度参数 MDR(4-/1-甲基二苯并噻 吩)变化的关系图。明显看出 MDBT/DBT 和 度增加,变化不明显,而MDBF/DBF 确逐渐增 高。表明随成熟度增加,二苯并呋喃的甲基化过程或 (和)由有机质生成的一甲基取代物增强。当考虑到甲 基取代同系物计算“三芴”系列相对含量时,其值必 然增大,相应的其它两个组分的相对含量就相对降 低。这就是为什么无论氧化环境的淡水湖相泥岩成因 原油,还是还原环境条件下的海相成因原油,随着统 计的甲基取代个数越多,二苯并呋喃百分含量增高, 而二苯并噻吩相对含量依次降低的原因。 1) 利用芴、“氧芴”和“硫芴”相对含量判识源 Figure 6. The cross plot of 4- /1-MDBT and MDBF/F, MDBT/DBT or MF/F, respectively 图6. 甲基二苯并噻吩 4-/1-MDBT 比值分别与 MDBF/DBF MDBT/DBT、MF/F 关系图 岩有机质沉积环境时,不计算甲基同系物、计算一个 或二个甲基同系物时,对芴的相对含量值改变不大, 而二苯并噻呋喃的相对含量随着考虑的甲基取代数 目增多而增高,相反,二苯并噻吩的相对含量则降低。 2) 随成熟度增高,一甲基菲/菲(MF/F)和一甲基 二苯并噻吩/二苯并噻吩(MDBT/DBT)比值变化不大, 表明其甲基化和去甲基化的相对含量变化不大,而甲 基二苯并呋喃相对二苯并呋喃增加明显,所以当考虑 到甲基取代同系物时,其二苯并呋喃的相对百分含量 就增大。 3) 考虑到多环芳烃甲基化、去甲基化以及甲基迁 移的过程非常复杂,在实际应用中,尽量统计到多个 甲基取代 某个占优势的过程而导致某种结构化合物丰度的异 [1] 社, 1987: 129-140. 探[A]. 刘德汉, 史继扬, 吴泽霖等. 中国科学院地球 有机地球化学开放实验室研究年报[C]. 北京: 科 392-398. an series in terrestrial source rocks and crude oils and applications to oil-source rock correlations in the Kuche Depression of Tarim Basin, NW China. , 2004, 23(2): 113-123. azeelat. Geosynthesis of diben- . Shi, et al. The origin of trimethyldiben- 、sa 同系物,这样可以避免由于在特殊条件下, 常,从而导致较大的误差。在不同来源数据进行对比 时,一定要采用相同的统计方法。 参考文献 (References) B. Luo, X. Li. Characteristics of aromatic hydrocarbons in crude oils. Chinese Journal of Geochemistry, 1994, 13(2): 98-106. [2] 林壬子, 王培荣, 戴允健等. 矿物燃料中多环芳烃的石油地 球化学意义[A]. 中国地质学会、中国石油学会、中国矿物岩 石地球化学学会:有机地球化学论文集[C]. 北京: 地质出版 [3] 黄光辉. 矿物燃料中的芴及其衍生物的有机地球化学意义与 成因初 化学研究所 学出版社, 1987: 211-220. [4] Y. Xia, G. Zhang. Investigation of mechanisms of formation of biphenyls and benzonaphthothiophenes by simulation experi- ment. Science in China Series D: Earth Sciences, 2002, 45(5): [5] P. Fan, R. P. Philp, Z. Li, et al. Geochemical characteristics of aromatic hydrocarbons of crude oils and source rocks from dif- ferent sedimentary environments. Organic Geochemistry, 1990, 16(1-3): 427-435. [6] J. Li, M. Li and Z. Wang. Dibenzofur Chinese Journal of Geochemistry [7] M. Asif, R. Alexander and T. F zothiophene and alkyl dibenzothiophenes in crude oils and sedi- ments by carbon catalysis. Organic Geochemistry, 2009, 40(8): 895-901. [8] M. Asif. Geochemical applications of polycyclic aromatic hy- drocarbons in crude oils and sediments from Parkistan. Lahore: University of Engineering and Technology, Lahore, 2010. [9] M. Li, N. Zhong, S zothiophenes and their application as maturity indictors in sedi- ments from the Liaohe Basin, East China. Fuel, 2013, 103: 299- 307. [10] R. Alexander, S. J. Fisherand and R. I. Kagi. 2,3-Dimenthylbi- phenyl: Kinetics of its cyclition reaction and effects of matura- tion upon its relative concentration in sediments. Organic Geo- chemistry, 1987, 13(4-6): 833-837. Copyright © 2013 Hanspub 27  应用石油中“三芴”系列判识沉积环境的几个问题 Copyright © 2013 Hanspub 28 n terrestrial rocks: Influence of organic facies and 气学报, 2011, 33(3): 6- ang, J. Liu, et al. Alkyl naphthalenes and phenan- 10, 85(5): ). In: D. A. C. Manning, ophene and alkyl-substituted derivatives) on station- Cosmochimica Acta, 1985, 49: 385-395. thylated naphthalenes in crude oils: Indicators of ma- [11] M. Radke, S. P. Vriend and L. R. Ramamampisoa. Alkydiben- zofurans i maturation. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2000, 64(2): 275-286. [12] 李素梅, 曾凡刚, 庞雄奇等. 金湖凹陷西斜坡油气运移分子 地球化学研究[J]. 沉积学报, 2001, 19(3): 459-464. [13] 李水福, 何生. 原油中三芴系列 化合物的环境指 示作用[J]. 地球化学, 2008, 37(1): 45-50. [14] 詹兆文, 包建平, 朱翠山等. 生物降解作用对辽河盆地原油 中三芴相对组成的影响[J]. 沉积学报, 2010, 28(1): 194-199. [15] W. B. Hughes, A. G. Holba and L. I. P. Dzou. The ratios of dibenzothiophene to phenanthrene and pristane to phytane as in- dicators of depositional environment and lithology of petroleum source rocks. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1995, 59(17): 3581-3598. [16] T. Wang, F. He, M. Li, et al. Alkydibenzothiophenes: Molecular tracers for filling pathway in oil reservoirs. Chinese Science Bulle- tin, 2004, 49(22): 2399-2404. [17] M. Li, T. Wang, J. Liu, et al. Total alkyl dibenzothiophenes content tracing the filling pathway of condensate reservoir in the Fushan Depression, South China Sea. Science in China Series D: Earth Sciences, 2008, 51(I): 138-145. [18] 李美俊, 王铁冠, 杨福林等. 凝析油藏充注方向示踪分子标志 物: 烷基二苯并呋喃[J]. 石油天然 11. [ [19] T. Wang, F. He, C. Wang, et al. Oil filling history of the Ordovi- cian oil reservoir in the major part of the Tahe Oilfield, Tarim Basin, NW China. Organic Geochemistry, 38(11): 1637-1646. [20] M. Li, T. W threnes: molecular markers for tracing light oil and condensate reservoirs filling pathway. Acta Geologica Sinica, 20 1294-1305. [21] H. Budzinski, P. Garrigues, J. Connan, et al. Determination of ndicato in alkylatdmaturity irse aromatic series by gas chroma- tography-mass spectrometry (GC-MS Eds., Organic geochemistry: Advances and applications in en- ergy and the natural environment. 15th Meeting of the EAOG, Poster Abstracts. Manchester: Manchester University Press, 1991: 619-623. [22] A. Chakhmakhchev, M. Suzuki, K. Takayama, et al. Distribution of alkylated dibenzothiophenes in petroleum as a tool for matur- ity assessments. Organic Geochemistry, 1997, 26(7-8): 483-490. [23] M. A. Sephton, C. V. Looy, R. J. Veefkind, et al. Cyclic diaryl ethers in a Late Permian sediment. Organic Geochemistry, 1999, 30: 267-273. [24] 王培荣. 生物标志物质量色谱图集[M]. 北京: 石油工业出版 社, 1993. [25] S. G. Mössner, J. Maria, A. Lopez, et al. Gas chromatographic retention behavior of polycyclic aromatic sulfur heterocyclic compounds, (dibenzothiophene, naphtha[b]thiophenes, benzo[b] naphthothi ary phases of different selectivity). Journal of Chromatography, 1999, 841: 207-228. [26] R. Alexander. R. I. Kagi, S. J. Rowland, et al. The effects of thermal maturity on distribution of dimethylnaphthalenes and trimethylnaphtalenes in some Ancient sediments and petroleums. Geochimica et 27] B. G. K. van Aarssen, T. P. Bastow, R. Alexander, et al. Distribu- tions of me turity, biodegradation and mixing. Organic Geochemistry, 1999, 30(10): 1213-1227. [28] T. P. Bastow, R. Alexander, S. J. Fisher, et al. Geosynthesis of organic compounds. Part V: Mehylation of alkylnaphthalenes. Organic Geochemistry, 2000, 31(6): 523-534. [29] M. Radke, D. H. Welte and H. Willisch. Maturity parameters based on aromatic hydrocarbons: Influence of the organic matter type. Organic Geochemistry, 1986, 10(1-3): 51-63. |