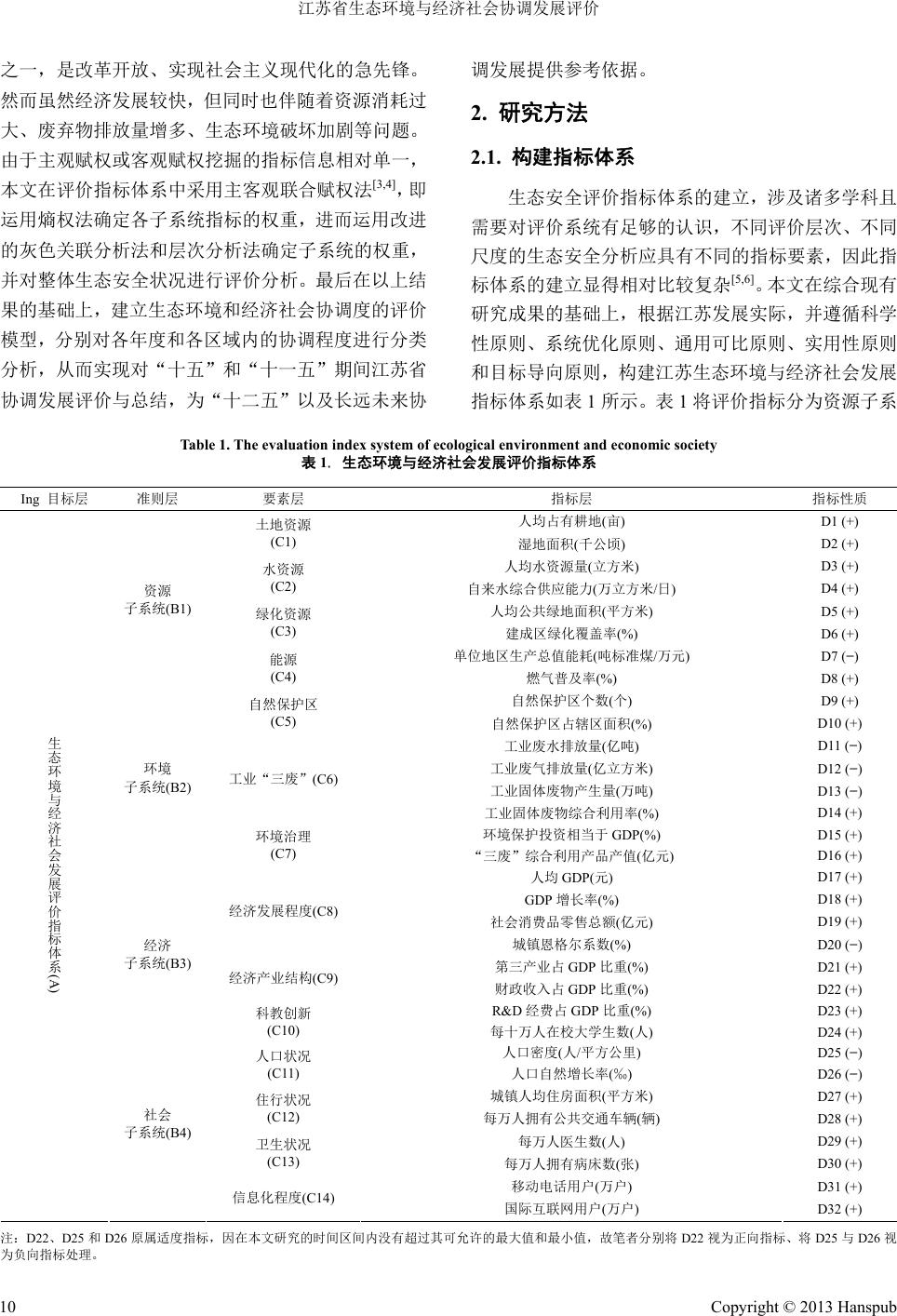

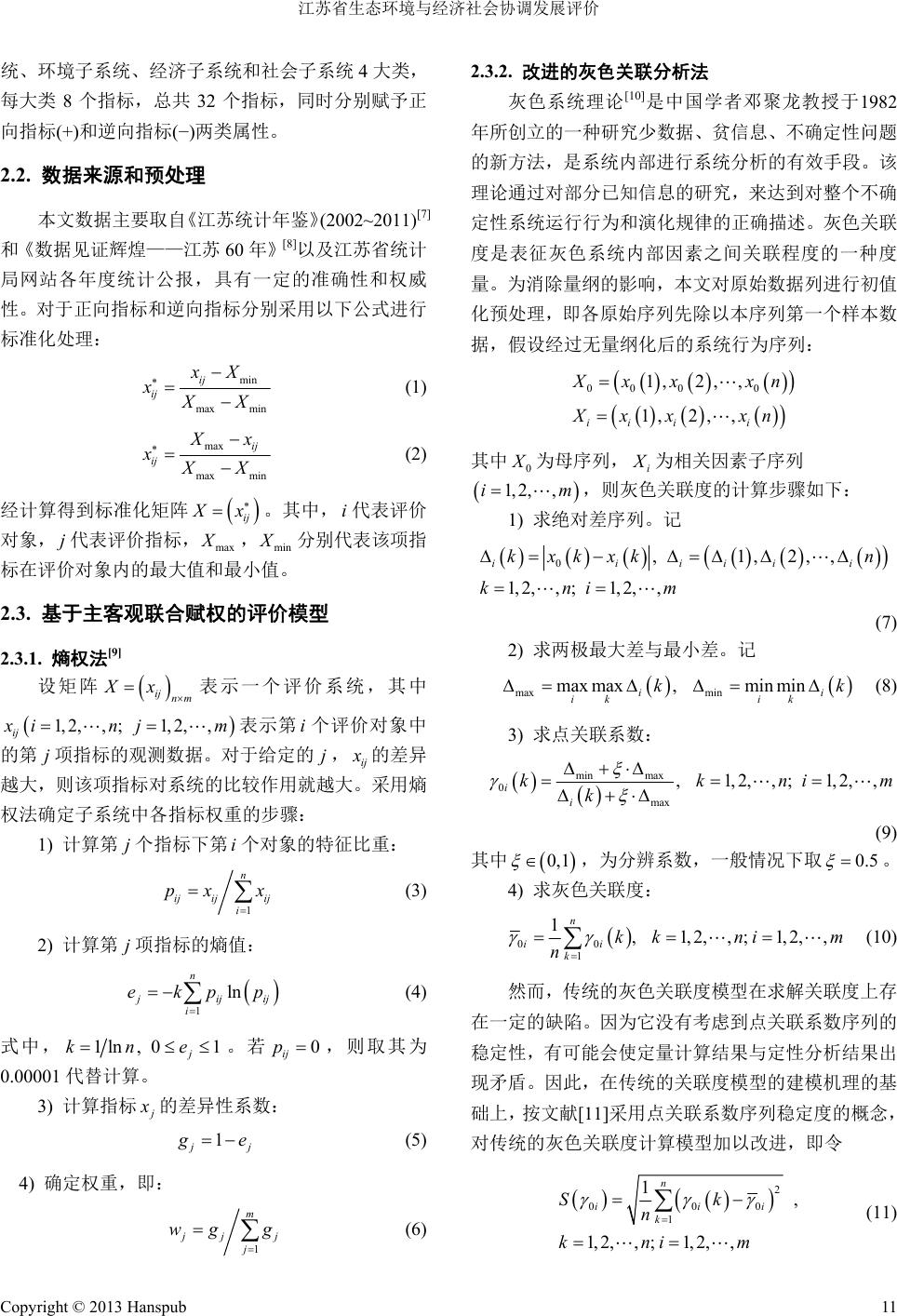

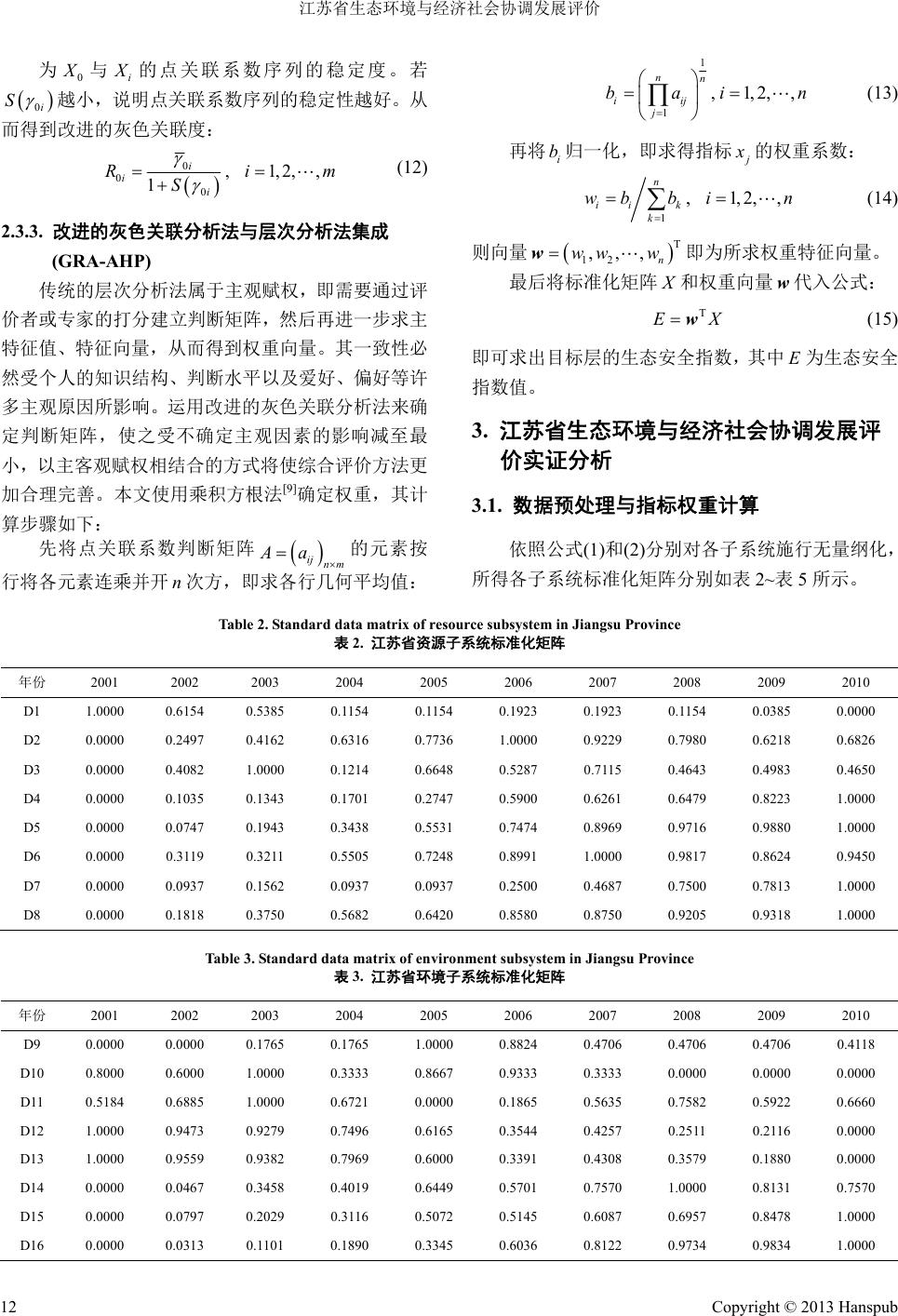

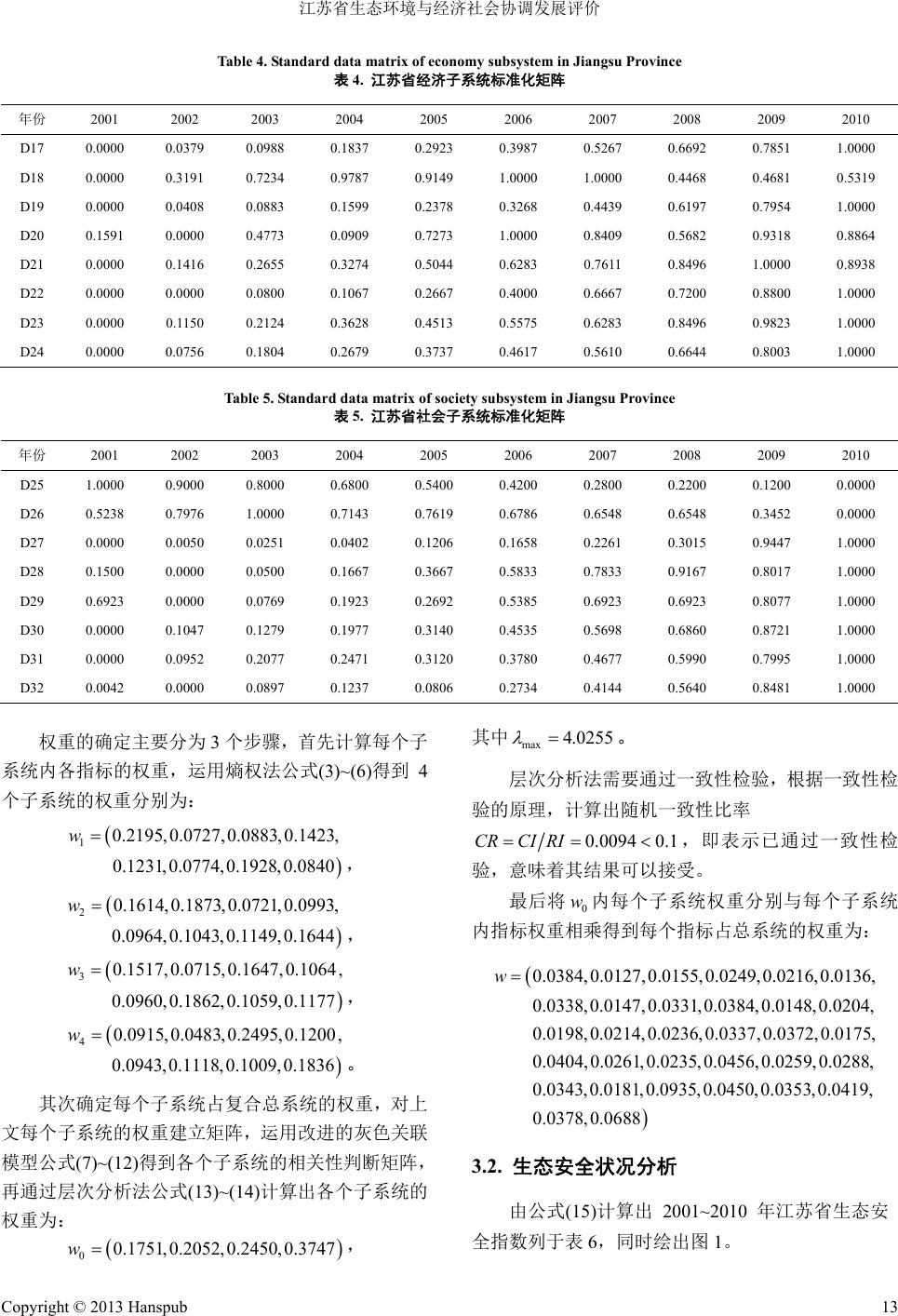

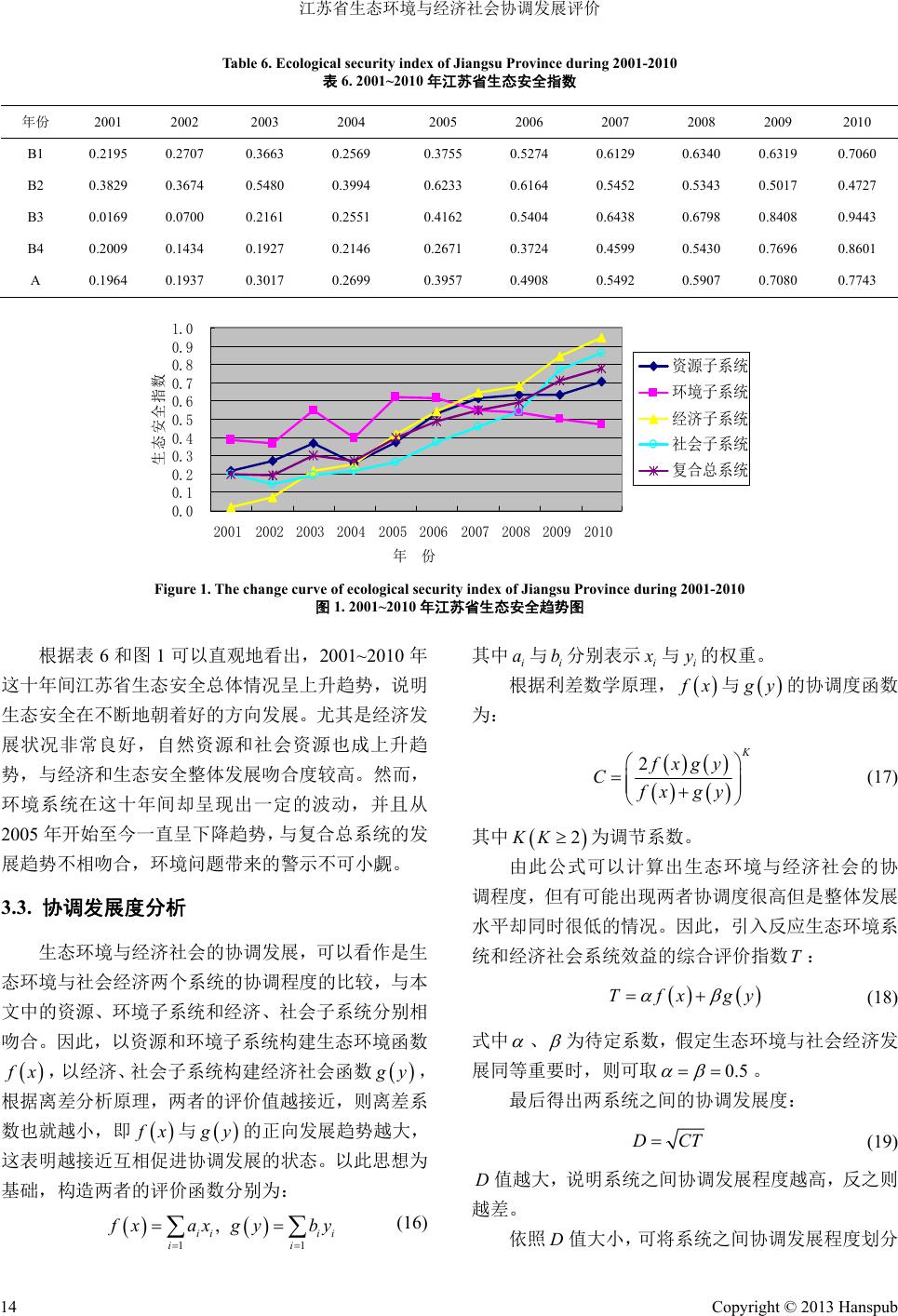

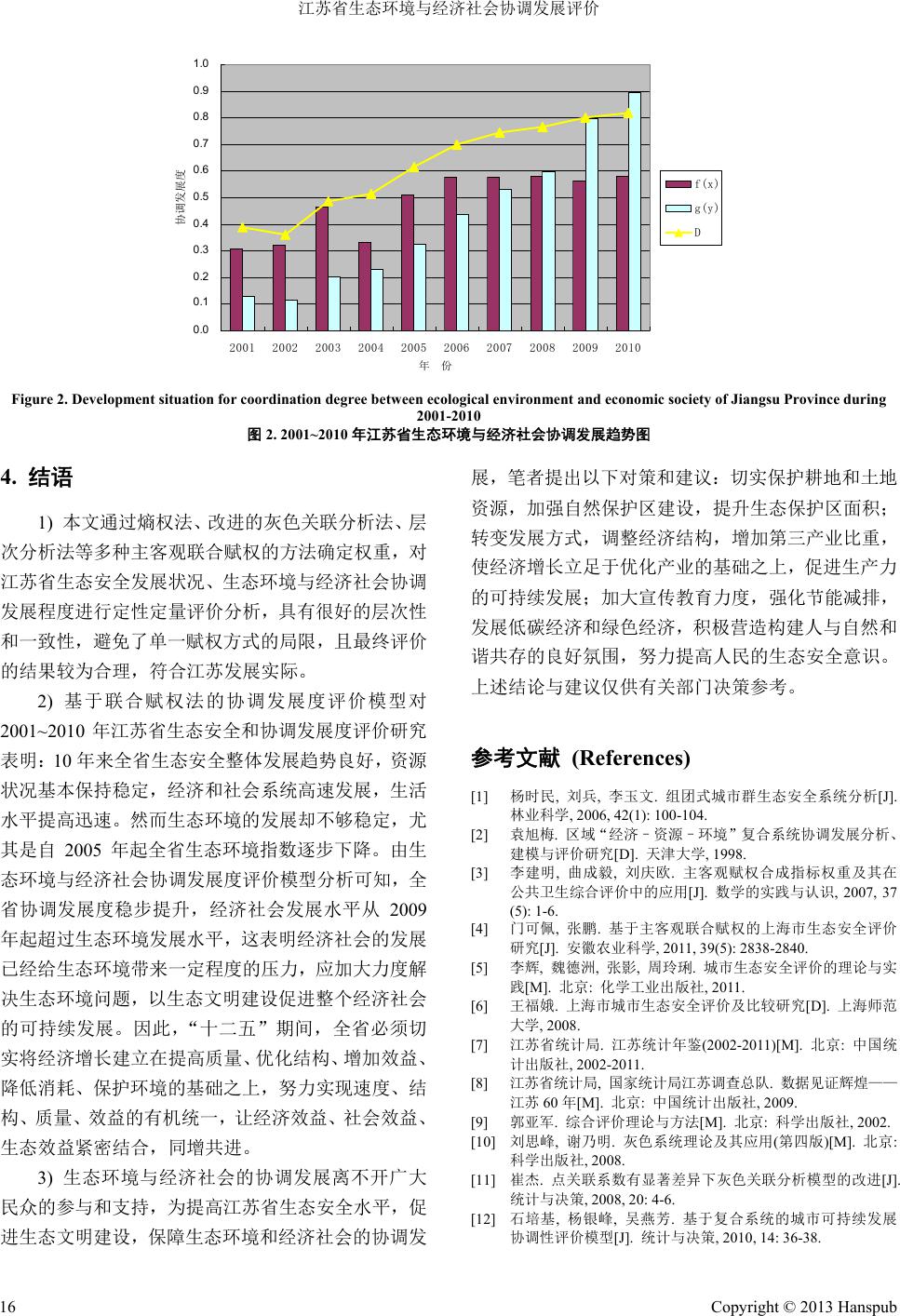

Statistical and Application 统计学与应用, 2013, 2, 9-16 http://dx.doi.org/10.12677/sa.2013.21002 Published Online March 2013 (http://www.hanspub.org/journal/sa.html) Evaluation on the Coordinated Development between Ecological Environment and Economic Society of Jiangsu Province Kepei Men, Peng Zhang, Kai Zhao, Shudan Zhu School of Mathematics & Statistics, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing Email: menkepei@163.com Received: Nov. 6th, 2012; revised: Nov. 19th, 2012; accepted: Dec. 4th, 2012 Abstract: According to the latest data of Jiangsu Statistical Yearbook (2002-2011), using the subjective and objective weighting method, we establish the evaluation model of ecological security of Jiangsu Province, which assesses the ecology security of Jiangsu from four aspects: resource, environment, economy and society during the period of the tenth and eleventh five-year plan. Besides, the coordinate development evaluate model is built to analyze the details. The results show that the ecological security of Jiangsu Province is overall positive and the index of ecological security during the late ten years was continuously improved. The type of coordination development in Jiangsu Province is switched from mild disorders to a positive coordination. However, as a result of fall-down of environmental development, the harmonious situation of Jiangsu Province is changed from economy-lagged type to the environment-lagged type. Keywords: Ecological Security; Subjective and Objective Weighting Method; Coordinated Development; Jiangsu Province 江苏省生态环境与经济社会协调发展评价 门可佩,张 鹏,赵 凯,朱淑丹 南京信息工程大学数学与统计学院,南京 Email: menkepei@163.com 收稿日期:2012 年11 月6日;修回日期:2012 年11 月19 日;录用日期:2012 年12月4日 摘 要:根据《江苏统计年鉴》(2002~2011)等最新统计数据,从资源、环境、经济、社会 4个方面对 “十五”与“十一五”期间江苏省生态安全以及生态环境与经济社会的协调发展进行综合评价。结果 表明:江苏省生态安全状况整体良好,十年来生态安全指数逐步提升;生态环境与经济社会的协调类 型由轻度失调向良好协调过度;然而,在各系统协调发展中环境滞后型取代了经济滞后型成为主要矛 盾,亟待加以解决。 关键词:生态安全;主客观联合赋权法;协调发展;江苏省 1. 引言 是安全的;反之,则不安全[1]。协调发展是对协调概 念的延伸和拓展,是对包括资源、环境、经济、社会 诸多子系统在内共同构成的复合总系统的整体发展 状况,其内涵包括子系统与子系统之间,子系统与复 合系统之间的协调程度[2]。江苏省作为中国经济强省 生态安全是指生态环境的完整性和健康程度,是 一个包含人口、资源、环境、经济、社会诸多方面的 复合总系统。当一个国家或地区所处的自然生态环境 状况能够维系其经济社会可持续发展时,它的生态就 Copyright © 2013 Hanspub 9  江苏省生态环境与经济社会协调发展评价 调发展提供参考依据。 之一,是改革开放、实现社会主义现代化的急先锋。 然而虽然经济发展较快,但同时也伴随着资源消耗过 大、废弃物排放量增多、生态环境破坏加剧等问题。 由于主观赋权或客观赋权挖掘的指标信息相对单一, 本文在评价指标体系中采用主客观联合赋权法[3,4],即 运用熵权法确定各子系统指标的权重,进而运用改进 的灰色关联分析法和层次分析法确定子系统的权重, 并对整体生态安全状况进行评价分析。最后在以上结 果的基础上,建立生态环境和经济社会协调度的评价 模型,分别对各年度和各区域内的协调程度进行分类 分析,从而实现对“十五”和“十一五”期间江苏省 协调发展评价与总结,为“十二五”以及长远未来协 2. 研究方法 2.1. 构建指标体系 生态安全评价指标体系的建立,涉及诸多学科且 需要对评价系统有足够的认识,不同评价层次、不同 尺度的生态安全分析应具有不同的指标要素,因此指 标体系的建立显得相对比较复杂[5,6]。本文在综合现有 研究成果的基础上,根据江苏发展实际,并遵循科学 性原则、系统优化原则、通用可比原则、实用性原则 和目标导向原则,构建江苏生态环境与经济社会发展 指标体系如表 1所示。表 1将评价指标分为资源子系 Table 1. The evaluation index system of ecological environment and economic society 表1. 生态环境与经济社会发展评价指标体系 Ing 目标层 准则层 要素层 指标层 指标性质 人均占有耕地(亩) D1 (+) 土地资源 (C1) 湿地面积(千公顷) D2 (+) 人均水资源量(立方米) D3 (+) 水资源 (C2) 自来水综合供应能力(万立方米/日) D4 (+) 人均公共绿地面积(平方米) D5 (+) 绿化资源 (C3) 建成区绿化覆盖率(%) D6 (+) 单位地区生产总值能耗(吨标准煤/万元) D7 (−) 资源 子系统(B1) 能源 (C4) 燃气普及率(%) D8 (+) 自然保护区个数(个) D9 (+) 自然保护区 (C5) 自然保护区占辖区面积(%) D10 (+) 工业废水排放量(亿吨) D11 (−) 工业废气排放量(亿立方米) D12 (−) 工业固体废物产生量(万吨) D13 (−) 工业“三废”(C6) 工业固体废物综合利用率(%) D14 (+) 环境保护投资相当于 GDP(%) D15 (+) 环境 子系统(B2) 环境治理 (C7) “三废”综合利用产品产值(亿元) D16 (+) 人均 GDP(元) D17 (+) GDP 增长率(%) D18 (+) 社会消费品零售总额(亿元) D19 (+) 经济发展程度(C8) 城镇恩格尔系数(%) D20 (−) 第三产业占 GDP 比重(%) D21 (+) 经济产业结构(C9) 财政收入占GDP 比重(%) D22 (+) R&D 经费占 GDP 比重(%) D23 (+) 经济 子系统(B3) 科教创新 (C10) 每十万人在校大学生数(人) D24 (+) 人口密度(人/平方公里) D25 (−) 人口状况 (C11) 人口自然增长率(‰) D26 (−) 城镇人均住房面积(平方米) D27 (+) 住行状况 (C12) 每万人拥有公共交通车辆(辆) D28 (+) 每万人医生数(人) D29 (+) 卫生状况 (C13) 每万人拥有病床数(张) D30 (+) 移动电话用户(万户) D31 (+) (A) 社会 子系统(B4) 信息化程度(C14) 国际互联网用户(万户) D32 (+) 注:D22、D25 和D26 原属适度指标,因在本文研究的时间区间内没有超过其可允许的最大值和最小值,故笔者分别将D22 视为正向指标、将 D25 与D26 视 为负向指标处理。 Copyright © 2013 Hanspub 10  江苏省生态环境与经济社会协调发展评价 统、环境子系统、经济子系统和社会子系统 4大类, 每大类 8个指标,总共 32 个指标,同时分别赋予正 向指标(+)和逆向指标(−)两类属性。 2.2. 数据来源和预处理 本文数据主要取自《江苏统计年鉴》(2002~2011)[7] 和《数据见证辉煌——江苏60 年》 [8]以及江苏省统计 局网站各年度统计公报,具有一定的准确性和权威 性。对于正向指标和逆向指标分别采用以下公式进行 标准化处理: min max min ij xX XX ij x (1) max max min ij ij X x XX x (2) 经计算得到标准化矩阵 ij X x i ma min 。其中, 代表评价 对象, j代表评价指标,Xx, X 分 ij nm Xx ,;1, 2,, 别代表该项指 标在评价对象内的最大值和最小值。 2.3. 基于主客观联合赋权的评价模型 2.3.1. 熵权法[9] 设矩阵 表示一个评价系统,其中 1, 2, ij x injm jij 表示第 i个评价对象中 的第 项指标的观测数据。对于给定的 , j x 的差异 越大,则该项指标对系统的比较作用就越大。采用熵 权法确定子系统中各指标权重的步骤: 1) 计算第 个指标下第 i个对象的特征比重: j 1 n ij ijij i px x (3) 2) 计算第 项指标的熵值: j 1 ln n j ij ij i pp ek (4) 式中, 1ln, 01e 0 ij p j kn 。若 ,则取其为 0.00001 代替计算。 3) 计算指标 j x 的差异性系数: 1 j j g e (5) 4) 确定权重,即: 2.3.2. 改进的灰色关联分析法 灰色系统理论[10]是中国学者邓聚龙教授于1982 年所创立的一种研究少数据、贫信息、不确定性问题 的新方法,是系统内部进行系统分析的有效手段。该 理论通过对部分已知信息的研究,来达到对整个不确 定性系统运行行为和演化规律的正确描述。灰色关联 度是表征灰色系统内部因素之间关联程度的一种度 量。为消除量纲的影响,本文对原始数据列进行初值 化预处理,即各原始序列先除以本序列第一个样本数 据,假设经过无量纲化后的系统行为序列: 00 00 1,2,, 1,2, , ii ii X xx xn Xxxxn 0 X 为母序列, 1 m j jj j wg g (6) 其中 i X 为相关因素子序列 1, 2,,im,则灰色关联度的计算步骤如下: 1) 求绝对差序列。记 0,1,2,, 1, 2,,;1, 2,, iiiiii kxkxk n knim (7) 2) 求两极最大差与最小差。记 max min max max,min min ii ik ik kk (8) 3) 求点关联系数: min max 0 max ,1,2,, ;1,2,, ii kknim k (9) 0,1 0.5 ,为分辨系数,一般情况下取 。 其中 4) 求灰色关联度: 00 1 1,1,2,,;1,2,, n ii k kkni m n (10) 然而,传统的灰色关联度模型在求解关联度上存 在一定的缺陷。因为它没有考虑到点关联系数序列的 稳定性,有可能会使定量计算结果与定性分析结果出 现矛盾。因此,在传统的关联度模型的建模机理的基 础上,按文献[11]采用点关联系数序列稳定度的概念, 对传统的灰色关联度计算模型加以改进,即令 2 000 1 1, 1,2, ,;1,2, , n iii k Sk n knim (11) Copyright © 2013 Hanspub 11  江苏省生态环境与经济社会协调发展评价 为0 X 与i X 的点关联系数序列的稳定度。若 S 1 1 ,1,2,, nn iij j bain i (13) 0i 越小,说明点关联系数序列的稳定性越好。从 而得到改进的灰色关联度: 0 0 0 1 i ii R S,1,2,,im ij nm Aa (12) 2.3.3. 改进的灰色关联分析法与层次分析法集成 (GRA-AHP) 传统的层次分析法属于主观赋权,即需要通过评 价者或专家的打分建立判断矩阵,然后再进一步求主 特征值、特征向量,从而得到权重向量。其一致性必 然受个人的知识结构、判断水平以及爱好、偏好等许 多主观原因所影响。运用改进的灰色关联分析法来确 定判断矩阵,使之受不确定主观因素的影响减至最 小,以主客观赋权相结合的方式将使综合评价方法更 加合理完善。本文使用乘积方根法[9]确定权重,其计 算步骤如下: 先将点关联系数判断矩阵 的元素按 行将各元素连乘并开 次方,即求各行几何平均值: n 再将 b归一化,即求得指标 j x 的权重系数: 1 ,1,2,, n ii k k wbb in 12 ,,, n ww w (14) w即为所求权重特征向量。 则向量 X 和权重向量 代入公式: 最后将标准化矩阵 w T EXw E (15) 即可求出目标层的生态安全指数,其中 为生态安全 指数值。 3. 江苏省生态环境与经济社会协调发展评 价实证分析 3.1. 数据预处理与指标权重计算 依照公式(1)和(2)分别对各子系统施行无量纲化, 所得各子系统标准化矩阵分别如表 2~表5所示。 Table 2. Standard data matrix of resource subsystem in Jiangsu Province 表2. 江苏省资源子系统标准化矩阵 年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 D1 1.0000 0.6154 0.5385 0.1154 0.1154 0.1923 0.1923 0.1154 0.0385 0.0000 D2 0.0000 0.2497 0.4162 0.6316 0.7736 1.0000 0.9229 0.7980 0.6218 0.6826 D3 0.0000 0.4082 1.0000 0.1214 0.6648 0.5287 0.7115 0.4643 0.4983 0.4650 D4 0.0000 0.1035 0.1343 0.1701 0.2747 0.5900 0.6261 0.6479 0.8223 1.0000 D5 0.0000 0.0747 0.1943 0.3438 0.5531 0.7474 0.8969 0.9716 0.9880 1.0000 D6 0.0000 0.3119 0.3211 0.5505 0.7248 0.8991 1.0000 0.9817 0.8624 0.9450 D7 0.0000 0.0937 0.1562 0.0937 0.0937 0.2500 0.4687 0.7500 0.7813 1.0000 D8 0.0000 0.1818 0.3750 0.5682 0.6420 0.8580 0.8750 0.9205 0.9318 1.0000 Table 3. Standard data matrix of environment subsystem in Jiangsu Province 表3. 江苏省环境子系统标准化矩阵 年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 D9 0.0000 0.0000 0.1765 0.1765 1.0000 0.8824 0.4706 0.4706 0.4706 0.4118 D10 0.8000 0.6000 1.0000 0.3333 0.8667 0.9333 0.3333 0.0000 0.0000 0.0000 D11 0.5184 0.6885 1.0000 0.6721 0.0000 0.1865 0.5635 0.7582 0.5922 0.6660 D12 1.0000 0.9473 0.9279 0.7496 0.6165 0.3544 0.4257 0.2511 0.2116 0.0000 D13 1.0000 0.9559 0.9382 0.7969 0.6000 0.3391 0.4308 0.3579 0.1880 0.0000 D14 0.0000 0.0467 0.3458 0.4019 0.6449 0.5701 0.7570 1.0000 0.8131 0.7570 D15 0.0000 0.0797 0.2029 0.3116 0.5072 0.5145 0.6087 0.6957 0.8478 1.0000 D16 0.0000 0.0313 0.1101 0.1890 0.3345 0.6036 0.8122 0.9734 0.9834 1.0000 Copyright © 2013 Hanspub 12  江苏省生态环境与经济社会协调发展评价 Table 4. Standard data matrix of economy subsystem in Jiangsu Province 表4. 江苏省经济子系统标准化矩阵 年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 D17 0.0000 0.0379 0.0988 0.1837 0.2923 0.3987 0.5267 0.6692 0.7851 1.0000 D18 0.0000 0.3191 0.7234 0.9787 0.9149 1.0000 1.0000 0.4468 0.4681 0.5319 D19 0.0000 0.0408 0.0883 0.1599 0.2378 0.3268 0.4439 0.6197 0.7954 1.0000 D20 0.1591 0.0000 0.4773 0.0909 0.7273 1.0000 0.8409 0.5682 0.9318 0.8864 D21 0.0000 0.1416 0.2655 0.3274 0.5044 0.6283 0.7611 0.8496 1.0000 0.8938 D22 0.0000 0.0000 0.0800 0.1067 0.2667 0.4000 0.6667 0.7200 0.8800 1.0000 D23 0.0000 0.1150 0.2124 0.3628 0.4513 0.5575 0.6283 0.8496 0.9823 1.0000 D24 0.0000 0.0756 0.1804 0.2679 0.3737 0.4617 0.5610 0.6644 0.8003 1.0000 Table 5. Standard data matrix of society subsystem in Jiangsu Province 表5. 江苏省社会子系统标准化矩阵 年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 D25 1.0000 0.9000 0.8000 0.6800 0.5400 0.4200 0.2800 0.2200 0.1200 0.0000 D26 0.5238 0.7976 1.0000 0.7143 0.7619 0.6786 0.6548 0.6548 0.3452 0.0000 D27 0.0000 0.0050 0.0251 0.0402 0.1206 0.1658 0.2261 0.3015 0.9447 1.0000 D28 0.1500 0.0000 0.0500 0.1667 0.3667 0.5833 0.7833 0.9167 0.8017 1.0000 D29 0.6923 0.0000 0.0769 0.1923 0.2692 0.5385 0.6923 0.6923 0.8077 1.0000 D30 0.0000 0.1047 0.1279 0.1977 0.3140 0.4535 0.5698 0.6860 0.8721 1.0000 D31 0.0000 0.0952 0.2077 0.2471 0.3120 0.3780 0.4677 0.5990 0.7995 1.0000 D32 0.0042 0.0000 0.0897 0.1237 0.0806 0.2734 0.4144 0.5640 0.8481 1.0000 权重的确定主要分为 3个步骤,首先计算每个子 系统内各指标的权重,运用熵权法公式(3)~(6)得到 4 个子系统的权重分别为: 0.2195,0.0727,0.0883,0.1423, .1928,0.0840 w 1 0.1231,0.0774,0 , 20.1614,0 .1873,0w.0721,0.0993, 0.1149,0.16440.0964,0.1043, , 30.1517,0.0715,0.w1647,0.1064, 0.1059,0.11770.0960,0.1862, , 40.0915,0.0483, 0.0943,0.1118,0 w0.2495,0.1200, .1009,0.1836 00.1751,0.2052,0.2450,0.3747w max 4.0255 。 其中 层次分析法需要通过一致性检验,根据一致性检 验的原理,计算出随机一致性比率 。 其次确定每个子系统占复合总系统的权重,对上 文每个子系统的权重建立矩阵,运用改进的灰色关联 模型公式(7)~(12)得到各个子系统的相关性判断矩阵, 再通过层次分析法公式(13)~(14 )计算出各个子系统的 权重为: , 0.0094 0.1CRCI RI 0 w 0.0384,0.0127,0.0155,0.0 249,0.0216,0.0136, 0.0338,0.0147,0.0331,0.0384,0 .0148,0.0204, 0.0198,0.0214,0.0236,0.0337,0.0372,0.0175, 0.0404,0.0261,0.0235,0.0456,0.025 9,0.0288, 0.0343,0.0181,0.0935,0.0450,0. w 0353,0.0419, 0.0378,0.0688 ,即表示已通过一致性检 验,意味着其结果可以接受。 最后将内每个子系统权重分别与每个子系统 内指标权重相乘得到每个指标占总系统的权重为: 3.2. 生态安全状况分析 由公式(15)计算出 2001~2010 年江苏省生态安 全指数列于表6,同时绘出图 1。 Copyright © 2013 Hanspub 13  江苏省生态环境与经济社会协调发展评价 Table 6. Ecological security index of Jiangsu Province during 2001-2010 表6. 2001~2010年江苏省生态安全指数 年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 B1 0.2195 0.2707 0.3663 0.2569 0.3755 0.5274 0.6129 0.6340 0.6319 0.7060 B2 0.3829 0.3674 0.5480 0.3994 0.6233 0.6164 0.5452 0.5343 0.5017 0.4727 B3 0.0169 0.0700 0.2161 0.2551 0.4162 0.5404 0.6438 0.6798 0.8408 0.9443 B4 0.2009 0.1434 0.1927 0.2146 0.2671 0.3724 0.4599 0.5430 0.7696 0.8601 A 0.1964 0.1937 0.3017 0.2699 0.3957 0.4908 0.5492 0.5907 0.7080 0.7743 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 20012002 2003 20042005 200620072008 20092010 年 份 生态安全指数 资源子系统 环境子系统 经济子系统 社会子系统 复合总系统 Figure 1. The change curve of ecological security index of Jiangsu Province during 2001-2010 图1. 2001~2010年江苏省生态安全趋势图 根据表 6和图 1可以直观地看出,2001~2010 年 这十年间江苏省生态安全总体情况呈上升趋势,说明 生态安全在不断地朝着好的方向发展。尤其是经济发 展状况非常良好,自然资源和社会资源也成上升趋 势,与经济和生态安全整体发展吻合度较高。然而, 环境系统在这十年间却呈现出一定的波动,并且从 2005 年开始至今一直呈下降趋势,与复合总系统的发 展趋势不相吻合,环境问题带来的警示不可小觑。 3.3. 协调发展度分析 生态环境与经济社会的协调发展,可以看作是生 态环境与社会经济两个系统的协调程度的比较,与本 文中的资源、环境子系统和经济、社会子系统分别相 吻合。因此,以资源和环境子系统构建生态环境函数 f x,以经济、社会子系统构建经济社会函数 g y , 根据离差分析原理,两者的评价值越接近,则离差系 数也就越小,即 f x 与 g y 11 , ii ii ii 的正向发展趋势越大, 这表明越接近互相促进协调发展的状态。以此思想为 基础,构造两者的评价函数分别为: xaxgyby i ai i 其中与 b分别表示 x 与 的权重。 i y x 与 f g 根据利差数学原理, y 的协调度函数 为: K 2 f (16) fxgy Cfx gy (17) 2KK Tfxgy 为调节系数。 其中 由此公式可以计算出生态环境与经济社会的协 调程度,但有可能出现两者协调度很高但是整体发展 水平却同时很低的情况。因此,引入反应生态环境系 统和经济社会系统效益的综合评价指数T: (18) 、式中 为待定系数,假定生态环境与社会经济发 展同等重要时,则可取 0.5。 最后得出两系统之间的协调发展度: DCT D D (19) 值越大,说明系统之间协调发展程度越高,反之则 越差。 依照 值大小,可将系统之间协调发展程度划分 Copyright © 2013 Hanspub 14  江苏省生态环境与经济社会协调发展评价 为10 个等级[12](表7),同时在此基础上对 f x和 g y 进行比较分析,则可对协调度等级作进一步分类: 1) 当 f xgy 时,称之为经济滞后型,表明 此时经济社会的发展依然在生态环境的可承受范围 之内,同时对资源的开发利用仍然具有潜力,所以在 保护环境的同时可以大力发展经济,改善社会生活。 2) 当 f xgy 时,称之为环境滞后型,在这 种状态下生态环境的发展程度已经跟不上经济社会 的发展程度,很有必要采取一定措施改善环境,否则 生态环境很有可能继续恶化直至超过其承载力。 3) 当 f xgy时,称之为环境经济同步型, 此时该地区的生态环境状况和社会经济状况相差无 几,如果协调发展度同时也很高的话,则是一种非常 理想的状态。 通过公式(17)~(20),经计算即可得到 2001~2010 年江苏省生态环境与经济社会协调发展度,见表 8和 图2。由此综合分析可知:“十五”和“十一五”以来, 江苏省协调发展度逐年提高,其指数由2001 年的 0.3875上升到 2010 年的 0.8197。按照表 7关于协调 发展度的划分,江苏省已经从轻度失调达到良好协 调,跨越了 6个等级。其中,2001~2006 年属于经济 滞后型,2007~2008 年生态环境与经济社会基本达到 平衡,2009~2010 年开始转变为环境滞后型。然而, 江苏省的协调发展度曲线增长斜率却越来越小,即协 调发展度的增长越来越慢。究其原因,江苏省生态环 境函数 f x初始水平较高,在 2001 年就已达到 0.3075,而此时的经济社会函数只有 0.1281,因而协 调发展度不高,只有 0.3875,属于轻度失调型,这说 明经济社会发展还尚在生态环境可承载力的范围之 内。随着经济的大力发展,经济社会函数 g y D 迅速 上升,于是协调发展度 值也得以迅速提升。不过在 2001~2004 年这 4年间,除 2003 年外,生态环境指数 并无明显变化,经济发展此时也很有可能会给生态环 境带来巨大压力。从 2005 年开始,生态环境发展的 力度逐渐加大,此时经济社会依然迅速发展,于是 2005~2008 年成为全省协调发展最快的 4年。2005 年 协调发展度超过 0.6,宣告进入了协调发展阶段。另 一方面,自 2008 年之后经济社会函数 g y正式反超 生态环境函数 f x,意味着协调类型即将转变为环 境滞后型。2009~2010 年协调发展度 D值依然有所上 升,并在 2010 年达到 0.8197,属于良好协调。但是 这两年生态环境发展严重不足,甚而出现一定程度的 下降,两者协调发展度 D的增长主要依赖于经济社会 函数 g y的增长,并且这种增长方式已经出现了后 劲不足的趋势。协调发展是一个动态的过程,需要两 者的同步发展,如果接下来几年不再努力加强生态环 境的发展,则全省协调度发展将有可能遇到瓶颈,甚 至出现倒退。 Table 7. Standards for coordination degree between ecological environment and economic society 表7. 生态环境系统与经济社会系统协调发展度等级划分 协调发展度 0~0.09 0.10~0.19 0.20~0.29 0.30~0.39 0.40~0.49 协调等级 极度失调 严重失调 中度失调 轻度失调 濒临失调 协调发展度 0.50~0.59 0.60~0.69 0.70~0.79 0.80~0.89 0.90~1.00 协调等级 勉强协调 初级协调 中级协调 良好协调 优质协调 Table 8. Coordination degree between ecological environment and economic society during 2001-2010 表8. 2001~2010年江苏省生态环境与经济社会协调发展度 年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 f x 0.3075 0.3228 0.4642 0.3338 0.5092 0.5753 0.5765 0.5804 0.5618 0.5803 g y 0.1281 0.1143 0.2019 0.2305 0.3259 0.4387 0.5325 0.5970 0.7977 0.8934 C 0.6895 0.5967 0.7139 0.9341 0.9060 0.9640 0.9969 0.9996 0.9407 0.9118 T 0.2178 0.2185 0.3331 0.2822 0.4175 0.5070 0.5545 0.5887 0.6797 0.7369 D 0.3875 0.3611 0.4876 0.5134 0.6150 0.6991 0.7435 0.7671 0.7996 0.8197 Copyright © 2013 Hanspub 15  江苏省生态环境与经济社会协调发展评价 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2 年 份 协调发展度 f(x) g(y) D 010 Figure 2. Development situation for coordination degree between ecological environment and economic society of Jiangsu Province during 2001-2010 图2. 2001~2010年江苏省生态环境与经济社会协调发展趋势图 4. 结语 1) 本文通过熵权法、改进的灰色关联分析法、层 次分析法等多种主客观联合赋权的方法确定权重,对 江苏省生态安全发展状况、生态环境与经济社会协调 发展程度进行定性定量评价分析,具有很好的层次性 和一致性,避免了单一赋权方式的局限,且最终评价 的结果较为合理,符合江苏发展实际。 2) 基 于联 合赋 权法的协调发展度评价模型 对 2001~2010 年江苏省生态安全和协调发展度评价研究 表明: 10 年来全省生态安全整体发展趋势良好,资源 状况基本保持稳定,经济和社会系统高速发展,生活 水平提高迅速。然而生态环境的发展却不够稳定,尤 其是自 2005 年起全省生态环境指数逐步下降。由生 态环境与经济社会协调发展度评价模型分析可知,全 省协调发展度稳步提升,经济社会发展水平从 20 09 年起超过生态环境发展水平,这表明经济社会的发展 已经给生态环境带来一定程度的压力,应加大力度解 决生态环境问题,以生态文明建设促进整个经济社会 的可持续发展。因此,“十二五”期间,全省必须切 实将经济增长建立在提高质量、优化结构、增加效益、 降低消耗、保护环境的基础之上,努力实现速度、结 构、质量、效益的有机统一,让经济效益、社会效益、 生态效益紧密结合,同增共进。 3) 生态环境与经济社会的协调发展离不开广大 民众的参与和支持,为提高江苏省生态安全水平,促 生态文明建设,保障生态环境和经济社会的协调发 展,笔者提出以下对策和建议:切实保护耕地和土地 资源,加强自然保护区建设,提升生态保护区面积; 转变发展方式,调整经济结构,增加第三产业比重, 使经济增长立足于优化产业的基础之上,促进生产力 的可持续发展;加大宣传教育力度,强化节能减排, 发展低碳经济和绿色经济,积极营造构建人与自然和 谐共存的良好氛围,努力提高人民的生态安全意识。 上述结论与建议仅供有关部门决策参考。 参考文献 (References) 进 [1] 杨时民, 刘兵, 李玉文. 组团式城市群生态安全系统分析[J]. 林业科学, 2006, 42(1): 100-104. [2] 袁旭梅. 区域“经济–资源–环境”复合系统协调发展分析、 建模与评价研究[D]. 天津大学, 1998. [3] 李建明, 曲成毅, 刘庆欧. 主客观赋权合成指标权重及其在 公共卫生综合评价中的应用[J]. 数学的实践与认识, 2007, 37 (5): 1-6. [4] 门可佩, 张鹏. 基于主客观联合赋权的上海市生态安全评价 研究[J]. 安徽农业科学, 2011, 39(5): 2838-2840. [5] 李辉, 魏德洲, 张影, 周玲琍. 城市生态安全评价的理论与实 践[M]. 北京: 化学工业出版社, 2011. [6] 王福娥. 上海市城市生态安全评价及比较研究[D]. 上海师范 大学, 2008. [7] 江苏省统计局. 江苏统计年鉴(2002-2011)[M]. 北京: 中国统 计出版社, 2002-2011. [8] 江苏省统计局, 国家统计局江苏调查总队. 数据见证辉煌—— 江苏 60 年[M]. 北京: 中国统计出版社, 2009. [9] 郭亚军. 综合评价理论与方法[M]. 北京: 科学出版社, 2002. [10] 刘思峰, 谢乃明. 灰色系统理论及其应用(第四版)[M]. 北京: 科学出版社, 2008. [11] 崔杰. 点关联系数有显著差异下灰色关联分析模型的改进[J]. 统计与决策, 2008, 20: 4-6. [12] 石培基, 杨银峰, 吴燕芳. 基于复合系统的城市可持续发展 协调性评价模型[J]. 统计与决策, 2010, 14: 36-38. Copyright © 2013 Hanspub 16 |