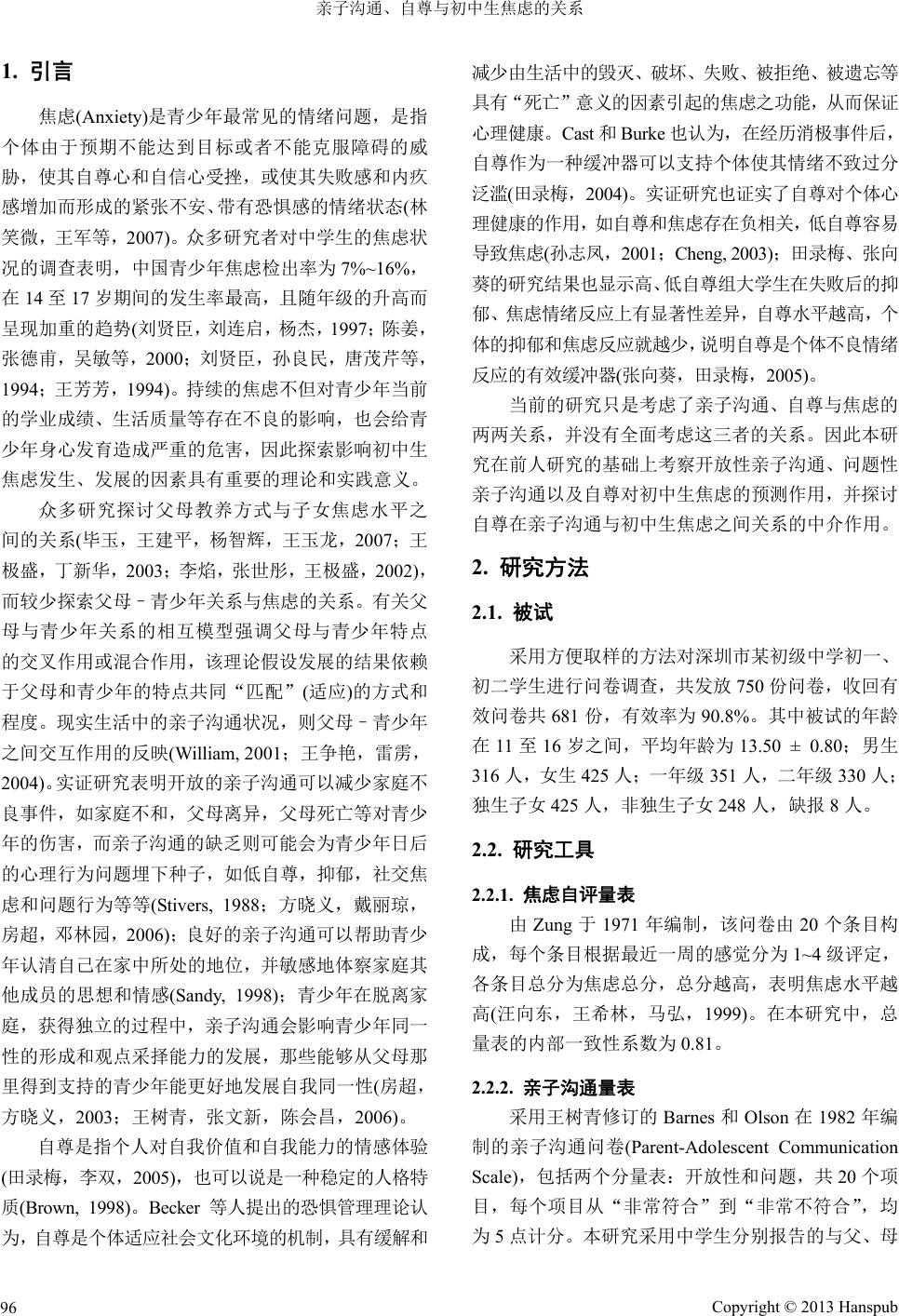

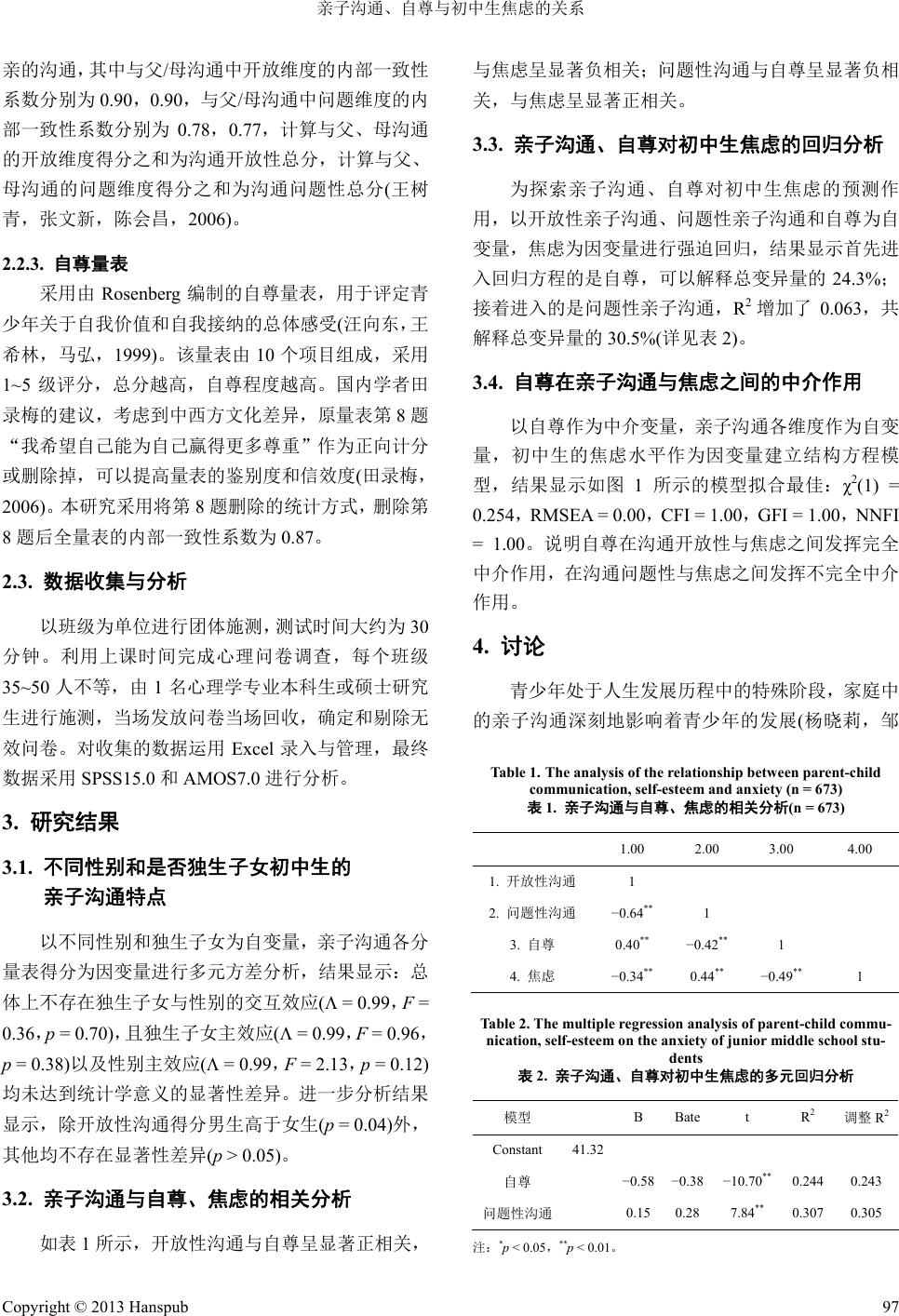

Advances in Psychology 心理学进展, 2013, 3, 95-99 http://dx.doi.org/10.12677/ap.2013.32015 Published Online March 2013 (http://www.hanspub.org/journal/ap.html) Copyright © 2013 Hanspub 95 The Relationship between Parent-Child Communication, Self-Esteem and Anxiety among Junior School Students Bin Zhang1, Hui Tan g2, Ning Lu2 1Junior Department of BaoAn Middle School, Shenzhen 2Research and Counseling Center of Applied Psychology, Shenzhen University, Shenzhen Email: 527070317@qq.com Received: Jan. 13th, 2013; revised: Feb. 1st, 2013; accepted: Feb. 12th, 2013 Abstract: To explore the relationship between parent-child communication, self-esteem and anxiety among junior school students, a test about self-rating anxiety scale. Self-esteem scale was made among 750 junior one and two students in Shenzhen. From the research, we get the results: 1) The scores of boys’ open par- ent-child communication is higher than girls, but there is no significant difference in parent-child communi- cation problems; and the significant difference does not exist between open communication and problem of parent-child of only child and non-only child; 2) It shows positive relationship between open communication and self-esteem, and a negative relationship with anxiety; there is a negative relationship between self-esteem and communication of problems, and a positive relationship with anxiety; 3) Self-esteem and communication in problems of parent-child could significantly predict the level of anxiety of junior middle school students, the two variables can explain the total variance of 30.5%, the problem of communication between parents and children can only explain 6.3% of total variance; 4) Self-esteem plays an intermediary role in the relationship between parent-child communication and anxiety, plays a mediating effect between self-esteem and commu- nication in open parent-child and anxiety among them, don’t play intermediary role between parents and children to communicate with anxiety problems. Keywords: Junior Middle School; Anxiety; Parent-Child Communication of Students; Self-Esteem 亲子沟通、自尊与初中生焦虑的关系 张 斌1,唐 辉2,卢 宁2 1宝安中学初中部,深圳 2深圳大学应用心理学研究与咨询中心,深圳 Email: 527070317@qq.com 收稿日期:2013 年1月13 日;修回日期:2013 年2月1日;录用日期:2013 年2月12 日 摘 要:从深圳市某初级中学选取 750名初一、初二学生施测《焦虑自评量表》、《自尊量表》、《亲子 沟通量表》,以探讨亲子沟通、自尊与初中生焦虑的关系。结果发现:1) 男生的开放性亲子沟通得分 高于女生,而在问题性亲子沟通上不存在显著性差异;独生子女与非独生子女的开放性和问题性亲子 沟通得分均不存在显著性差异;2) 开放性沟通与自尊呈显著正相关,与焦虑呈显著负相关;问题性沟 通与自尊呈显著负相关,与焦虑呈显著正相关;3) 自尊和问题性亲子沟通能显著预测初中生的焦虑水 平,两个变量能解释总变异量的30.5%,其中问题性亲子沟通只能解释总变异量的 6.3%;4) 自尊在 亲子沟通与焦虑之间关系中起中介作用,其中自尊在开放性亲子沟通与焦虑之间发挥完全中介作用, 在问题性亲子沟通与焦虑之间发挥不完全中介作用。 关键词:初中生;焦虑;亲子沟通;自尊  亲子沟通、自尊与初中生焦虑的关系 Copyright © 2013 Hanspub 96 1. 引言 焦虑(Anxiety)是青少年最常见的情绪问题,是指 个体由于预期不能达到目标或者不能克服障碍的威 胁,使其自尊心和自信心受挫,或使其失败感和内疚 感增加而形成的紧张不安、带有恐惧感的情绪状态(林 笑微,王军等,2007)。众多研究者对中学生的焦虑状 况的调查表明,中国青少年焦虑检出率为7%~16%, 在14 至17 岁期间的发生率最高,且随年级的升高而 呈现加重的趋势(刘贤臣,刘连启,杨杰,1997;陈 姜 , 张德甫,吴敏等,2000;刘贤臣,孙良民,唐茂芹等, 1994;王芳芳,1994)。持续的焦虑不但对青少年当前 的学业成绩、生活质量等存在不良的影响,也会给青 少年身心发育造成严重的危害,因此探索影响初中生 焦虑发生、发展的因素具有重要的理论和实践意义。 众多研究探讨父母教养方式与子女焦虑水平之 间的关系(毕玉,王建平,杨智辉,王玉龙,2007;王 极盛,丁新华,2003;李焰,张世彤,王极盛,2002), 而较少探索父母–青少年关系与焦虑的关系。有关父 母与青少年关系的相互模型强调父母与青少年特点 的交叉作用或混合作用,该理论假设发展的结果依赖 于父母和青少年的特点共同“匹配”(适应)的方式和 程度。现实生活中的亲子沟通状况,则父母–青少年 之间交互作用的反映(William, 2001;王争艳,雷雳, 2004)。实证研究表明开放的亲子沟通可以减少家庭不 良事件,如家庭不和,父母离异,父母死亡等对青少 年的伤害,而亲子沟通的缺乏则可能会为青少年日后 的心理行为问题埋下种子,如低自尊,抑郁,社交焦 虑和问题行为等等(Stivers, 1988;方晓义,戴丽琼, 房超,邓林园,2006);良好的亲子沟通可以帮助青少 年认清自己在家中所处的地位,并敏感地体察家庭其 他成员的思想和情感(Sandy, 1998);青少年在脱离家 庭,获得独立的过程中,亲子沟通会影响青少年同一 性的形成和观点采择能力的发展,那些能够从父母那 里得到支持的青少年能更好地发展自我同一性(房超, 方晓义,2003;王树青,张文新,陈会昌,2006)。 自尊是指个人对自我价值和自我能力的情感体验 (田录梅,李双,2005),也可以说是一种稳定的人格特 质(Brown, 1998)。Becker 等人提出的恐惧管理理论认 为,自尊是个体适应社会文化环境的机制,具有缓解和 减少由生活中的毁灭、破坏、失败、被拒绝、被遗忘等 具有“死亡”意义的因素引起的焦虑之功能,从而保证 心理健康。Cast 和Burke 也认为,在经历消极事件后, 自尊作为一种缓冲器可以支持个体使其情绪不致过分 泛滥(田录梅,2004)。实证研究也证实了自尊对个体心 理健康的作用,如自尊和焦虑存在负相关,低自尊容易 导致焦虑(孙志凤,2001;Cheng, 2003);田录梅、张向 葵的研究结果也显示高、低自尊组大学生在失败后的抑 郁、焦虑情绪反应上有显著性差异,自尊水平越高,个 体的抑郁和焦虑反应就越少,说明自尊是个体不良情绪 反应的有效缓冲器(张向葵,田录梅,2005)。 当前的研究只是考虑了亲子沟通、自尊与焦虑的 两两关系,并没有全面考虑这三者的关系。因此本研 究在前人研究的基础上考察开放性亲子沟通、问题性 亲子沟通以及自尊对初中生焦虑的预测作用,并探讨 自尊在亲子沟通与初中生焦虑之间关系的中介作用。 2. 研究方法 2.1. 被试 采用方便取样的方法对深圳市某初级中学初一、 初二学生进行问卷调查,共发放 750 份问卷,收回有 效问卷共 681份,有效率为 90.8%。其中被试的年龄 在11 至16 岁之间,平均年龄为 13.50 ± 0.80;男生 316 人,女生 425 人;一年级351 人,二年级330 人; 独生子女425 人,非独生子女 248人,缺报 8人。 2.2. 研究工具 2.2.1. 焦虑自评量表 由Zung 于1971 年编制,该问卷由 20个条目构 成,每个条目根据最近一周的感觉分为 1~4 级评定, 各条目总分为焦虑总分,总分越高,表明焦虑水平越 高(汪向东,王希林,马弘,1999)。在本研究中,总 量表的内部一致性系数为 0.81。 2.2.2. 亲子沟通量表 采用王树青修订的 Barnes 和Olson 在1982 年编 制的亲子沟通问卷(Parent-Adolescent Communication Scale),包括两个分量表:开放性和问题,共 20 个项 目,每个项目从“非常符合”到“非常不符合”,均 为5点计分。本研究采用中学生分别报告的与父、母  亲子沟通、自尊与初中生焦虑的关系 Copyright © 2013 Hanspub 97 亲的沟通,其中与父/母沟通中开放维度的内部一致性 系数分别为 0.90,0.90,与 父/母沟通中问题维度的内 部一致性系数分别为 0.78,0.77,计算与父、母沟通 的开放维度得分之和为沟通开放性总分,计算与父、 母沟通的问题维度得分之和为沟通问题性总分(王树 青,张文新,陈会昌,2006)。 2.2.3. 自尊量表 采用由 Rosenberg 编制的自尊量表,用于评定青 少年关于自我价值和自我接纳的总体感受(汪向东,王 希林,马弘,1999)。该量表由 10个项目组成,采用 1~5 级评分,总分越高,自尊程度越高。国内学者田 录梅的建议,考虑到中西方文化差异,原量表第 8题 “我希望自己能为自己赢得更多尊重”作为正向计分 或删除掉,可以提高量表的鉴别度和信效度(田录梅, 2006)。本研究采用将第 8题删除的统计方式,删除第 8题后全量表的内部一致性系数为 0.87。 2.3. 数据收集与分析 以班级为单位进行团体施测,测试时间大约为 30 分钟。利用上课时间完成心理问卷调查,每个班级 35~50人不等,由 1名心理学专业本科生或硕士研究 生进行施测,当场发放问卷当场回收,确定和剔除无 效问卷。对收集的数据运用Excel 录入与管理,最终 数据采用SPSS15.0和AMOS7.0 进行分析。 3. 研究结果 3.1. 不同性别和是否独生子女初中生的 亲子沟通特点 以不同性别和独生子女为自变量,亲子沟通各分 量表得分为因变量进行多元方差分析,结果显示:总 体上不存在独生子女与性别的交互效应( = 0.99,F = 0.36,p = 0.70),且独生子女主效应( = 0.99,F = 0.96, p = 0.38)以及性别主效应( = 0.99,F = 2.13,p = 0.12) 均未达到统计学意义的显著性差异。进一步分析结果 显示,除开放性沟通得分男生高于女生(p = 0.04)外, 其他均不存在显著性差异(p > 0.05)。 3.2. 亲子沟通与自尊、焦虑的相关分析 如表 1所示,开放性沟通与自尊呈显著正相关, 与焦虑呈显著负相关;问题性沟通与自尊呈显著负相 关,与焦虑呈显著正相关。 3.3. 亲子沟通、自尊对初中生焦虑的回归分析 为探索亲子沟通、自尊对初中生焦虑的预测作 用,以开放性亲子沟通、问题性亲子沟通和自尊为自 变量,焦虑为因变量进行强迫回归,结果显示首先进 入回归方程的是自尊,可以解释总变异量的 24.3%; 接着进入的是问题性亲子沟通,R2增加了 0.063,共 解释总变异量的30.5%( 详见表 2)。 3.4. 自尊在亲子沟通与焦虑之间的中介作用 以自尊作为中介变量,亲子沟通各维度作为自变 量,初中生的焦虑水平作为因变量建立结构方程模 型,结果显示如图 1所示的模型拟合最佳:χ2(1) = 0.254,RMSEA = 0.00,CFI = 1.00,GFI = 1.00,NNFI = 1.00。说明自尊在沟通开放性与焦虑之间发挥完全 中介作用,在沟通问题性与焦虑之间发挥不完全中介 作用。 4. 讨论 青少年处于人生发展历程中的特殊阶段,家庭中 的亲子沟通深刻地影响着青少年的发展(杨晓莉,邹 Table 1. The analysis of the relationship between parent-child communication, self-esteem and anxiety (n = 673) 表1. 亲子沟通与自尊、焦虑的相关分析(n = 673) 1.00 2.00 3.00 4.00 1. 开放性沟通 1 2. 问题性沟通 −0.64** 1 3. 自尊 0.40** −0.42** 1 4. 焦虑 −0.34** 0.44** −0.49** 1 Table 2. The multiple regression analysis of parent-child commu- nication, self- esteem on the a n x i e ty of junior middle school s tu- dents 表2. 亲子沟通、自尊对初中生焦虑的多元回归分析 模型 B Bate t R2 调整 R2 Constant 41.32 自尊 −0.58 −0.38 −10.70** 0.2440.243 问题性沟通 0.150.28 7.84** 0.3070.305 注:*p < 0.05,**p < 0.01。  亲子沟通、自尊与初中生焦虑的关系 Copyright © 2013 Hanspub 98 Figure 1. The model about the relationship between parent-child communication, self-esteem and anxiety 图1. 亲子沟通、自尊与初中生焦虑之间的关系模型 泓,2005)。Olson 的曲线理论模型从两个维度来考察 亲子沟通,一是开放性沟通,它指亲子之间可以自由 交换信息、表达情感,没什么约束;二是问题性沟通, 它指亲子之间在沟通时受拘束表达看法时很谨慎,对 沟通话题也有着很强的选择性。良好的沟通是开放性 较强,问题性较少的沟通。本研究结果显示男生的开 放性沟通得分高于女生,而在问题性沟通上不存在显 著性差异。当前有关亲子沟通是否会受到青少年性别 的影响还存在争议,如Noller 和Callan 的研究发现, 女青少年与男青少年相比,对与父母沟通的满意度更 低。而 Masslam的研究则发现亲子沟通与青少年的性 别无关,男女青少年对与父母沟通的满意度方面的评 价不存在显著差异[14]。这可能与研究者所选取的角度 不同有关,当前的研究大多考察的是亲子沟通的信息 类型、沟通发起者、沟通满意度等因素,而本研究则 是从亲子沟通的质量角度进行考察。另外本研究结果 也显示独生子女与非独生子女的亲子沟通得分不存 在显著性差异。 本研究结果显示亲子沟通的问题性与自尊呈显 著负相关,与焦虑呈显著正相关;亲子沟通的开放性 与自尊呈显著正相关,与焦虑呈显负相关。这说明父 母与青少年沟通质量越好,青少年的社会适应越好, 反之亦然,这一结果与国内外已有的研究结果相一致 (Stivers, 1988;方晓义,戴丽琼,房超,邓林园,2006)。 多元逐步回归分析的结果显示自尊和问题性亲 子沟通能显著预测初中生的焦虑水平,两个变量能解 释焦虑变异量的 30.5%,提示今后的研究还需要考虑 影响初中生焦虑水平的其他因素。本研究结果还显示 问题性亲子沟通问题只能解释焦虑总变异量的 6.3%, 这一结果比方晓义等的研究结果“亲子沟通问题只能 分别解释社交焦虑和问题行为变异量的 4%和3%”稍 高(方晓义,戴丽琼,房超,邓林园,2006)。尽管解 释的变异量少,但仍然提示亲子沟通的问题性对青少 年发展的不良影响,特别是对于进入青春期的初中 生。因为他们正处在“急风暴雨阶段”,一方面随着 青少年思维能力的迅速发展,他们会提出与父母不同 的看法和主张。当亲子之间讨论这些不同的看法和主 张时,亲子之间就有可能出现对立;另一方面,随着 青少年对自主和权利的要求明显增加,他们觉得自己 已经长大成人,可以自己决定自己的事情,将不可避 免地与父母对他们的控制发生矛盾与冲突。 进一步检验发现,自尊在亲子沟通与焦虑之间关 系中起中介作用,其中自尊在开放性亲子沟通与焦虑 之间发挥完全中介作用,在问题性亲子沟通与焦虑之 间发挥不完全中介作用,这在一定程度上揭示了亲子 沟通对初中生焦虑形成的作用机制。问题性亲子沟通 能直接影响初中生的焦虑水平,这说明当亲子之间出 现沟通问题时,首先对青少年的心境和情绪造成不良 影响;问题性亲子沟通和开放性亲子沟通均通过自尊 间接影响初中生的焦虑水平,其中开放性亲子沟通对 降低初中生的焦虑水平具有积极意义,而问题性亲子 沟通则会增加初中生的焦虑水平。因此在降低初中焦 虑水平时,既要考虑提高初中生与父母沟通的质量, 提高开放性亲子沟通,减少问题性亲子沟通,更要让 处在人生重要发展阶段的每个初中生都有获得成就 感、重要感和力量感的机会,从而促进动态平衡的高 自尊的形成,以此来减少他们的不良情绪体验,促进 其社会适应性的良性发展。 5. 结论 1) 男生的开放性亲子沟通得分高于女生,而在问 题性亲子沟通上不存在显著性差异;独生子女与非独 生子女的开放性和问题性亲子沟通得分均不存在显 著性差异。 2) 开放性沟通与自尊呈显著正相关,与焦虑呈显 著负相关;问题性沟通与自尊呈显著负相关,与焦虑 呈显著正相关。 3) 自尊和问题性亲子沟通能显著预测初中生的 焦虑水平,两个变量能解释总变异量的 30.5%,其中 问题性亲子沟通只能解释总变异量的6.3%。 4) 自尊在亲子沟通与焦虑之间关系中起中介作  亲子沟通、自尊与初中生焦虑的关系 Copyright © 2013 Hanspub 99 用,其中自尊在开放性亲子沟通与焦虑之间发挥完全 中介作用,在问题性亲子沟通与焦虑之间发挥不完全 中介作用。 参考文献 (References) 毕玉, 王建平, 杨智辉, 王玉龙(2007). 行为抑制与父母教养方式 对青少年焦虑的影响. 中国临床心理学杂志, 3 期, 273-274. 陈姜, 张德甫, 吴敏等(2000). 中学生焦虑情绪调查. 中国校医, 4 期, 257-258. 房超, 方晓义(2003). 父母–青少年亲子沟通的研究. 心理科学进 展, 1 期, 65-72. 方晓义, 戴丽琼, 房超, 邓林园(2006). 亲子沟通问题与青少年社 会适应的关系. 心理发展与教育, 3 期, 47-52. 李焰, 张世彤, 王极盛(2002). 中学生特质焦虑与其影响因素的模 型建构. 心理学报, 3 期, 289-294. 林崇德(1995). 发展心理学. 北京: 人民教育出版社, 244-281. 林笑微, 王军等(2007). 初中学生的焦虑 与其 生活 事 件的 相关 研究 . 四川精神医学, 1 期, 6-7. 刘贤臣, 刘连启, 杨杰(1997). 生活事件、应对方式与青少年焦虑的 相关性研究. 山东医科大学学报, 4 期, 306-309. 刘贤臣, 孙良民, 唐茂芹等(1994). 2462名青少年焦虑自评量表测 查结果分析. 中国心理卫生杂志, 33 期, 202-203. 王芳芳(1994). 焦虑自评量表在中学生中的测试. 中国学校卫生, 3 期, 202-203. 王极盛, 丁新华(2003). 中学生焦虑与其 相关 影响 因 素的 综合 研究 . 中国临床心理学杂志, 3 期, 164-165. 王树青, 张文新, 陈会昌(2006). 中学生自我同一性的发展与父母 教养方式、亲子沟通的关系. 心理与行为研究, 2 期, 126-132. 汪向东, 王希林, 马弘(1999). 心理卫生评定量表手册(增订版). 北 京: 中国心理卫生杂志社. 王争艳, 雷雳, 刘红云(2004). 亲子沟通对青少年社会适应的影响: 兼及普通学校和工读学校的比较. 心理科学, 5 期, 1056-1059. 孙志凤(2001). 高中生自尊研究. 苏州大学硕士论文, 苏州. 田录梅(2004). 自尊对失败后不良情绪反应的缓冲效应研究. 东北 师范大学硕士毕业论文, 长春. 田录梅(2006). Rosenberg自尊量表中文版的美中不足. 心理学探新, 2期, 88-91. 田录梅, 李双(2005). 自尊概念辨析. 心理学探新, 2 期, 26-29. 杨晓莉, 邹泓(2005). 青少年亲子沟通的研究. 心理与行为研究, 1 期, 39-43. 张向葵, 田录梅(2005). 自尊对失败后抑 郁、 焦虑 反 应的 缓冲 效应 . 心理学报, 2 期, 240-245. Brown, J. D. (1998). The self. Boston: McGraw-Hill. Cheng, H. (2003). Adrian furnhaml personality, self-esteem, and demo- graphic predictions of happiness and depression. Personality and Individual Differences, 34, 211-228. Sandy, J., Bijstra, J., Oostra, L., & Bosma, H. (1998). Adolescents’ perceptions of communication with parents relative to specific as- pects of relationships with parents and personal development. Jour- nal of Adolescence, 21, 306-322. Stivers, A. (1998). Parent-adolescent communication and its relation- ship to adolescent depression and suicide proneness. Adolescence, 23, 291-295. William, L. (2001). Interpersonal influence in family system: A social relations model analysis. Child Development, 72, 1179-1197. |