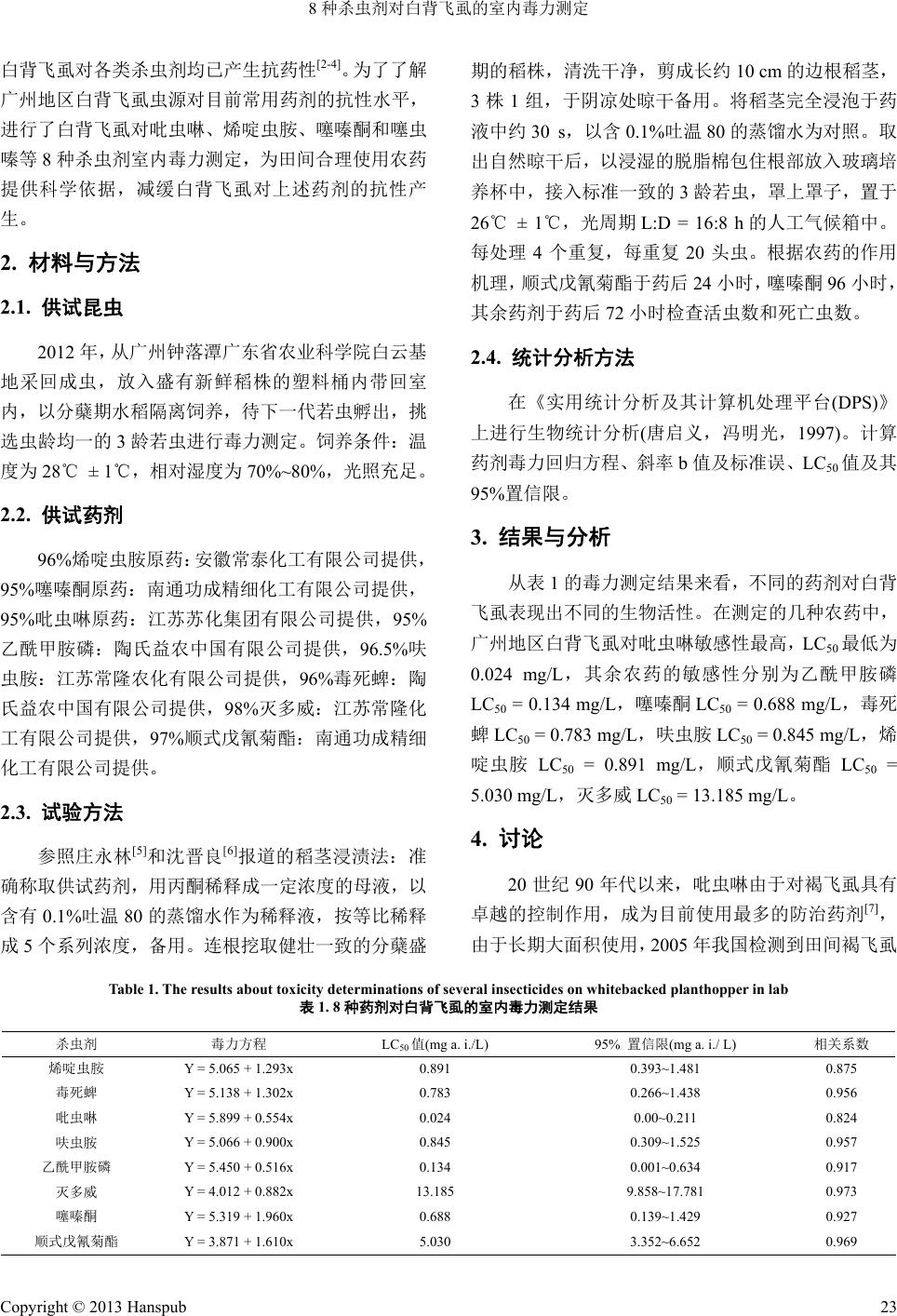

Hans Journal of Agricultural Sciences 农业科学, 2013, 3, 22-24 http://dx.doi.org/10.12677/hjas.2013.31005 Published Online March 2013 (http://www.hanspub.org/journal/hjas.html) Toxicity Determinations of Several Insecticides on Whitebacked Planthopper (Sogatella furcifera (Horváth)) in Lab* Yanfang Li1,2, Yonglin Liao1,2, Yang Z hang1,2, Zhenfei Zhang1,2, Hanxiang Xiao1,2 1Plant Protection Institute, Guangdong Agricultural Science Academy, Guangzhou 2Guangdong Provincial Key Laboratory of High Technology for Plant Protection, Guangzhou Email: 328159805@qq.com Received: Feb. 25th, 2013; revised: Feb. 28th, 2013; accepted: Mar. 16th, 2013 Abstract: Sensitivity deter minations of 8 insecticides on the pop ulation of Sogatella furcifera in G uan gzhou, Guangdong area were carried out using stem-dip method in laboratory in 2012. The results showed that Imidacloprid had the highest toxicity with the LC50 value of 0.024 mg/L. The LC50 of acephate, buprofezin, chlorpyrifos, dinotefuran, nitenpyram reached 0.134 mg/L, 0.688 mg/L, 0.783 mg/L, 0.845 mg/L and 0.891 mg/L respectively, suggesting relative lower toxicity. However, sumi-alpha and methopmyl had the lowest toxicity with the LC50 value of 5.030 mg/L and 13.185 mg/L. Keywords: Whitebacked Planthopper; Toxicity Measurement; Insecticid e 8种杀虫剂对白背飞虱的室内毒力测定* 李燕芳 1,2,廖永林 1,2,张 扬1,2,张振飞 1,2,肖汉祥 1,2 1广东省农业科学院植物保护研究所,广州 2广东省植物保护新技术重点实验室,广州 Email: 328159805@qq.com 收稿日期:2013 年2月25 日;修回日期:2013 年2月28 日;录用日期:2013年3月16 日 摘 要:采用稻茎浸渍法测定广东省广州地区白背飞虱 Sogatella furcifera (Horváth)种群对吡虫啉、噻 嗪酮、烯定虫胺、噻虫嗪、呋虫胺、毒死蜱等八种农药的敏感性,测定结果表明:广州地区白背飞虱 对吡虫啉的敏感性最高 LC50 = 0.024,乙酰甲胺磷、噻嗪酮、毒死蜱、呋虫胺、烯啶虫胺效果次之, LC50 分别为0.134 mg/L、0.688 mg/L、0.783 mg/L、0.845 mg/L和0.891 mg/L,而顺式戊氰菊酯和灭多 威效果较差,LC50分别为 5.030 mg/L和13.185 mg/L。 关键词:白背飞虱;毒力测定;杀虫剂 1. 引言 白背飞虱属同翅目飞虱科,是为害我国水稻的重 要迁飞性害虫之一。其成、若虫直接刺吸稻株的韧皮 部汁液,造成水稻生长缓慢、分蘖延迟、瘪粒增加, 为害严重时,可导致水稻烧顶。自60 年代中期在中 国、日本及东南亚诸国开始普遍猖獗,70 年代曾造成 严重危害,80 年代至今大发生的频率仍居高不下,给 各国的水稻生产造成了很严重的损失[1]。目前对白背 飞虱的防治,依然以化学防治为主,化学杀虫剂的大 量持续、不合理施用等原因,亚洲不少国家和地区的 *基金项目:广东省农业攻关(2010B020302005);广东省农业攻关 2011B020308004;茂名市产学研项目(20110207)。 Copyright © 2013 Hanspub 22  8种杀虫剂对白背飞虱的室内毒力测定 白背飞虱对各类杀虫剂均已产生抗药性[2-4]。为了了解 广州地区白背飞虱虫源对目前常用药剂的抗性水平, 进行了白背飞虱对吡虫啉、烯啶虫胺、噻嗪酮和噻虫 嗪等 8种杀虫剂室内毒力测定,为田间合理使用农药 提供科学依据,减缓白背飞虱对上述药剂的抗性产 生。 2. 材料与方法 2.1. 供试昆虫 2012 年,从广州钟落潭广东省农业科学院白云基 地采回成虫,放入盛有新鲜稻株的塑料桶内带回室 内,以分蘖期水稻隔离饲养,待下一代若虫孵出,挑 选虫龄均一的 3龄若虫进行毒力测定。饲养条件:温 度为 28℃ ± 1℃,相对湿度为 70%~80%,光照充足。 2.2. 供试药剂 96%烯啶虫胺原药:安徽常泰化工有限公司提供, 95%噻嗪酮原药:南通功成精细化工有限公司提供, 95%吡虫啉原药:江苏苏化集团有限公司提供,95% 乙酰甲胺磷:陶氏益农中国有限公司提供,96.5%呋 虫胺:江苏常隆农化有限公司提供,96%毒死蜱:陶 氏益农中国有限公司提供,98%灭多威:江苏常隆化 工有限公司提供,97% 顺式戊氰菊酯:南通功成精细 化工有限公司提供。 2.3. 试验方法 参照庄永林[5]和沈晋良[6]报道的稻茎浸渍法:准 确称取供试药剂,用丙酮稀释成一定浓度的母液,以 含有 0.1%吐温 80 的蒸馏水作为稀释液,按等比稀释 成5个系列浓度,备用。连根挖取健壮一致的分蘖盛 期的稻株,清洗干净,剪成长约10 cm的边根稻茎, 3株1组,于阴凉处晾干备用。将稻茎完全浸泡于药 液中约 30 s,以含 0.1%吐温 80 的蒸馏水为对照。取 出自然晾干后,以浸湿的脱脂棉包住根部放入玻璃培 养杯中,接入标准一致的 3龄若虫,罩上罩子,置于 26℃ ± 1℃,光周期 L:D = 16:8 h的人工气候箱中。 每处理 4个重复,每重复 20 头虫。根据农药的作用 机理,顺式戊氰菊酯于药后 24 小时,噻嗪酮 96 小时, 其余药剂于药后 72 小时检查活虫数和死亡虫数。 2.4. 统计分析方法 在《实用统计分析及其计算机处理平台(DPS)》 上进行生物统计分析(唐启义,冯明光,1997)。计算 药剂毒力回归方程、斜率 b值及标准误、LC50 值及其 95%置信限。 3. 结果与分析 从表 1的毒力测定结果来看,不同的药剂对白背 飞虱表现出不同的生物活性。在测定的几种农药中, 广州地区白背飞虱对吡虫啉敏感性最高,LC50 最低为 0.024 mg/L,其余农药的敏感性分别为乙酰甲胺磷 LC50 = 0.134 mg/L,噻嗪酮 LC50 = 0.688 mg/L,毒死 蜱LC50 = 0.783 mg/L,呋虫胺 LC50 = 0.845 mg/L,烯 啶虫胺 LC50 = 0.891 mg/L,顺式戊氰菊酯 LC50 = 5.030 mg/L,灭多威 LC50 = 13.185 mg/L。 4. 讨论 20 世纪 90 年代以来,吡虫啉由于对褐飞虱具有 卓越的控制作用,成为目前使用最多的防治药剂[7], 于长期大面积使用,2005年我国检测到田间褐飞虱 由 Table 1. T he results about toxicity determinations of several insecticides on whitebacked planthopper in lab 表1. 8种药剂对白背飞虱的室内毒力测定结果 杀虫剂 毒力方程 LC50 值(mg a. i ./L) 95% 置信限(mg a. i./ L) 相关系数 烯啶虫胺 Y = 5.065 + 1.293x 0.891 0.393~1.481 0.875 毒死蜱 Y = 5.138 + 1.302x 0.783 0.266~1.438 0.956 吡虫啉 Y = 5.899 + 0.554x 0.024 0.00~0.211 0.824 呋虫胺 Y = 5.066 + 0.900x 0.845 0.309~1.525 0.957 乙酰甲胺磷 Y = 5.450 + 0.516x 0.134 0.001~0.634 0.917 灭多威 Y = 4.012 + 0.882x 13.185 9.858~17.781 0.97 3 噻嗪酮 Y = 5.319 + 1.960x 0.688 0.139~1.429 0.927 顺式戊氰菊酯 Y = 3.871 + 1.610x 5.030 3.352~6.652 0.969 Copyright © 2013 Hanspub 23  8种杀虫剂对白背飞虱的室内毒力测定 对吡虫啉产生了极高的抗药性[8-10]。农业部要求褐飞 虱对吡虫啉产生高水平抗性地区要暂停止吡虫啉[农 技植保函(2005)270 号]。 20 世纪 80 年代以来,稻飞虱混合种群发生变化 的现象已引起人们的注意,变动的特点是白背飞虱种 群上升,大发生频率增加[11,12]。季节数量消长显示, 白背飞虱发生时间早,而且大部分虫量发生在水稻生 长的前、中期,这段时间发生的总虫量约占早稻发生 的78.6%,而同期褐飞虱的发生数量只占早稻发生的 64.9%[13]。从本试验结果来看,白背飞虱对吡虫啉具 有极高的敏感性,是对白背飞虱进行化学防治的首选 药剂。因此,在大田使用吡虫啉防治白背飞虱时要监 测褐飞虱的发生情况,在褐飞虱开始迁入发生时,停 止使用吡虫啉,改使用对褐飞虱同时具有防治作用的 农药进行防治,减轻褐飞虱对吡虫啉的选择压力,减 缓其对吡虫啉抗药性发展。 南方黑条矮缩病毒是新的水稻病毒病,从 2001 首次发现到以来,逐渐发展成为对东南亚水稻生产上 的一种严重病害,其传毒昆虫是白背飞虱[14]。白背飞 虱作为一种迁飞性害虫大面积猖獗为害,每年 3月中、 下旬,白背飞虱从中南半岛迁入我国,并随西南气流 不断北迁,6月下旬~7月初,虫源可到达我国东北[15]。 海南省及广东省不但是白背飞虱北迁和南回的必经 之道,也是其重要的越冬虫源补充地。监测白背飞虱 对药剂的抗性,根据迁飞途径抗性的动态变化,选择 合理的农药进行有效的防治,从而减轻药剂对白背飞 虱的选择压力,减缓抗药性的产生。 参考文献 (References) [1] 程遐年, 吴进才, 马飞. 稻飞虱研究与防治[M]. 北京: 中国 农业出版社, 2005. [2] 姚亮, 覃春华, 卢鹏等. 湖北省褐飞虱对吡虫啉、噻嗪酮及氟 虫腈的抗药性监测[J]. 昆虫知识, 2010, 47(1) : 115-119. [3] 龙丽萍, 邓业成, 林明珍等. 水稻褐飞虱的抗药性监测[J]. 西南农业学报, 1997, 10(1): 96-101. [4] 凌炎, 周国辉, 范桂霞等. 褐飞虱对吡虫啉、噻嗪酮和氟虫腈 的抗性监测[J]. 植物保护, 2009, 35 (1): 104-107. [5] 庄永林, 沈晋良, 戴德江等. 褐飞虱对噻嗪酮的抗药性遗传 分析[J]. 昆虫学报, 2004, 47(6): 749-753. [6] 沈晋良, 谭建国. 我国棉铃虫对拟除虫菊酯类农药的抗药性 监测及预报[J]. 昆虫知识, 1991, 28 (6): 337-340. [7] 邱光, 顾正远, 肖英方. 吡虫啉稻飞虱的生物活性及防治效 果[J]. 江苏农业科学, 1994, 19(3): 229-232. [8] 刘叙杆, 赵兴华, 沈晋良等. 褐飞虱对氟虫腈和新烟碱类药 剂的抗性动态变化[J]. 中国水稻科学, 2010, 24(1): 73-80. [9] 曾志, 林胜英, 黄伟荣等. 兴宁市稻飞虱抗药性监测及药剂 试验初报[J]. 广东农业科学, 2008, 5: 64-65. [10] 刘凤沂, 李惠陵, 邱建友等. 惠州地区褐飞虱对几种药剂的 抗药性监测[J]. 昆虫知识, 2010, 47 (5): 991-993. [11] 广东省农科院植保所综防组. 水稻主要病虫综合防治技术的 研究Ⅲ. 珠江三角洲主要病虫种群变动及其防治对策[J]. 广 东农业科学, 1990, 2: 35-38. [12] 胡国文. 稻飞 虱 近年发生的特点和发展趋势[A]. 中国有害生 物综合防治论文集[C]. 北京: 中国农业科技出版社, 1996: 285-286 [13] 张润杰, 陈海东, 康华春等. 从灯诱数量看稻飞虱种群动态 的特点[J]. 广东农业科学, 2000, 5: 40-42. [14] 陈卓, 宋宝安, 郭荣等. 南方水稻黑条矮缩病防控技术[M]. 北京: 化学工业出版社, 2011. [15] 沈君辉, ,尚金梅, 刘光杰. 中国的白背飞虱研究概况[J]. 中 国水稻科学, 2003, 17: 7-22. Copyright © 2013 Hanspub 24 |