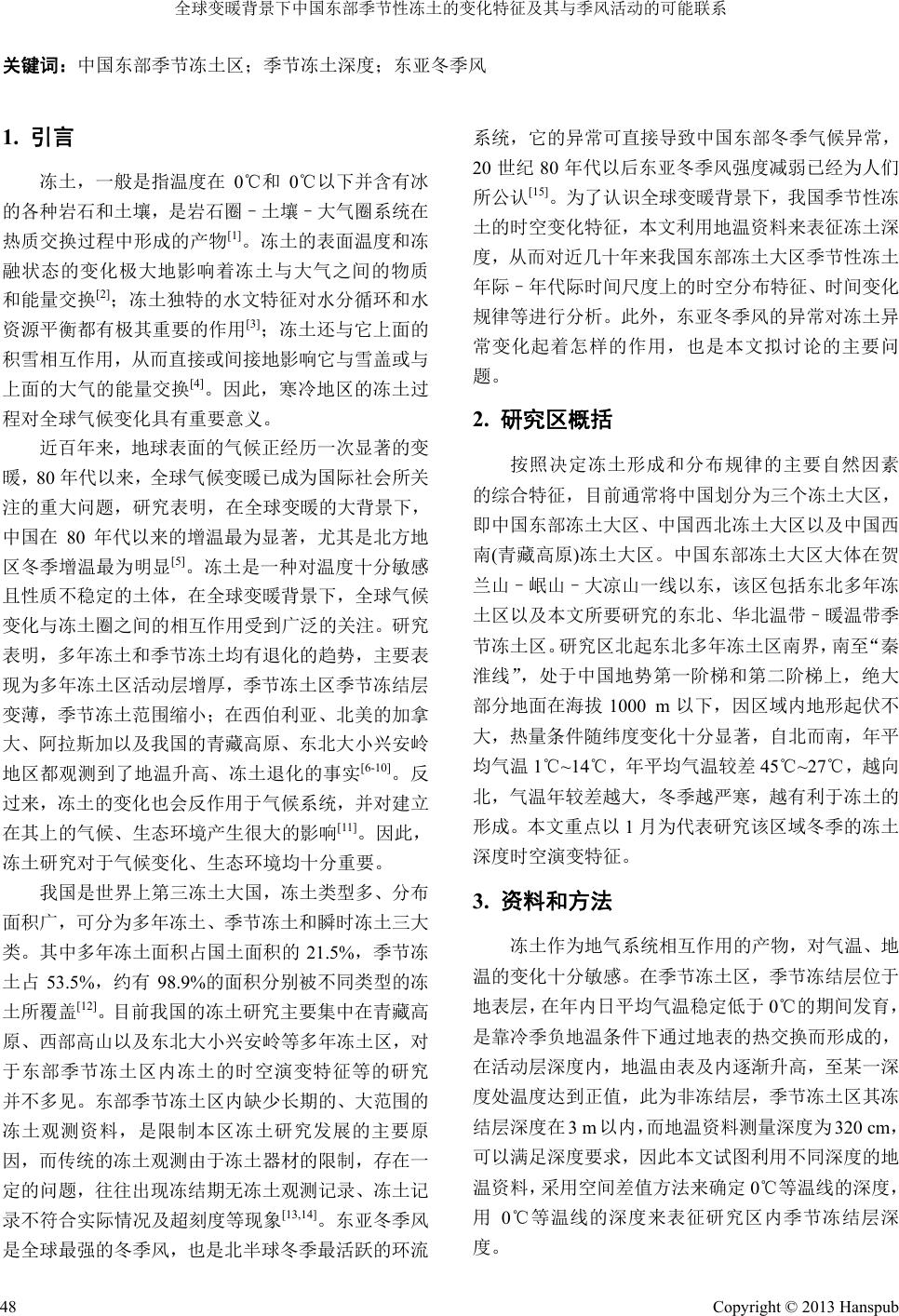

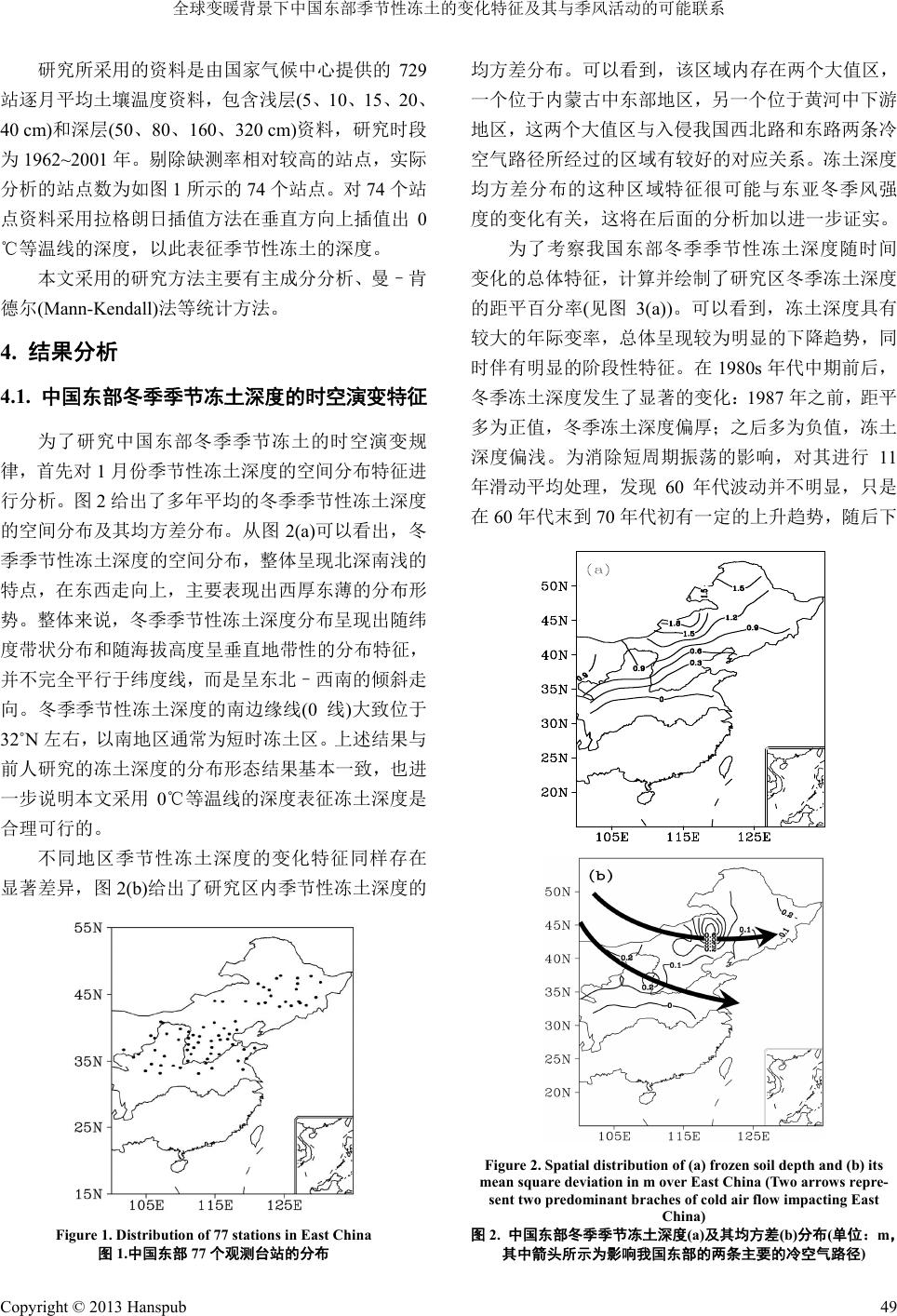

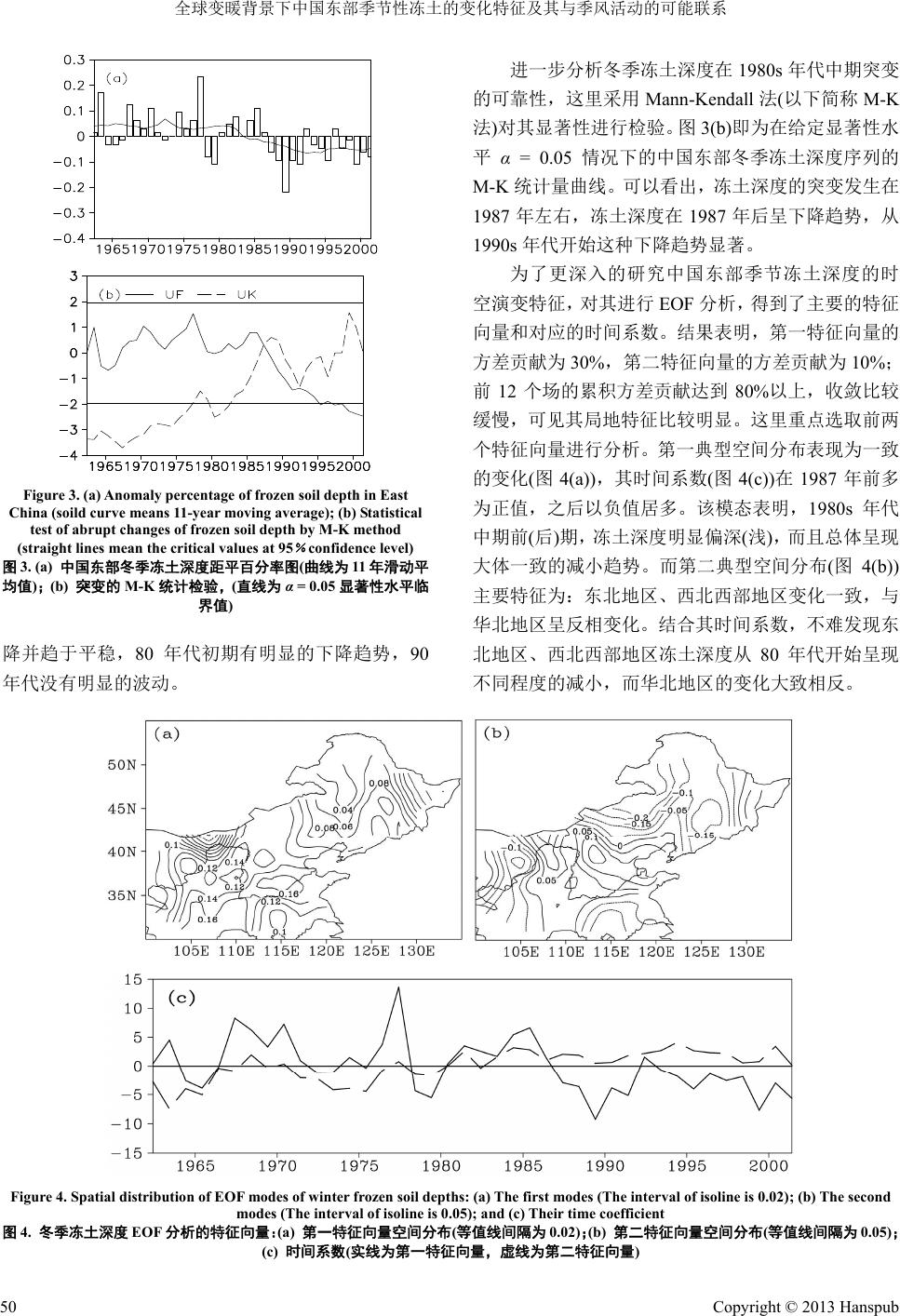

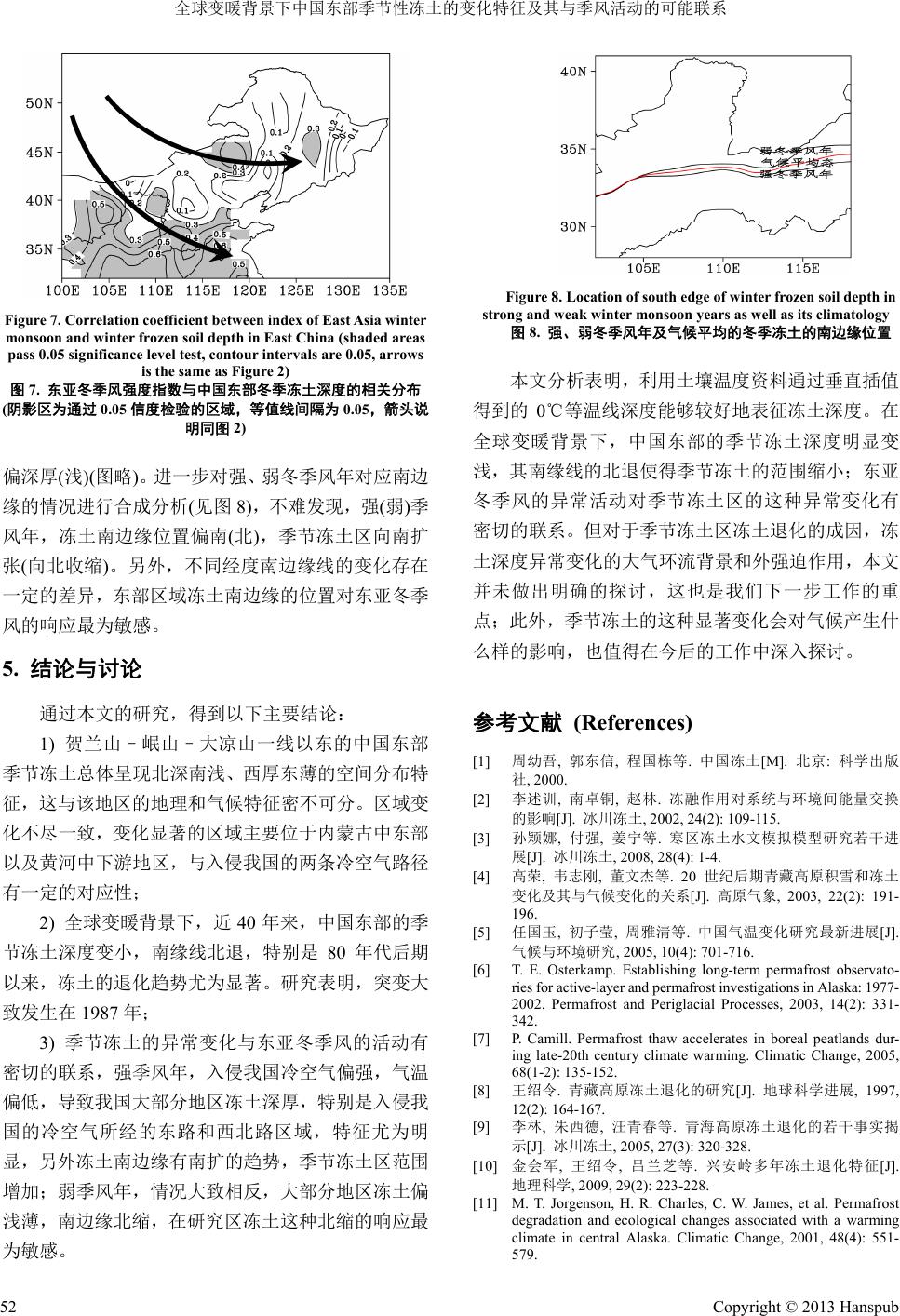

Climate Change Research Letters 气候变化研究快报, 2013, 2, 47-53 http://dx.doi.org/10.12677/ccrl.2013.22008 Published Online April 2013 (http://www.hanspub.org/journal/ccrl.html) Variation of Seasonal Frozen Soil in East China and Their Association with Monsoon Activity under the Background of Global Warming* Qian Li1, Haishan Chen1,2# 1Key Laboratory of Meteorological Disaster of Ministry of Education, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 2College of Atmospheric Science, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing Email: #guangshu521@sina.com Received: Jan. 8th, 2013; revised: Feb. 6th, 2013; accepted: Feb. 14th, 2013 Copyright © 2013 Qian Li, Haishan Chen. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: Using 1962-2001 monthly soil temperature data provided by National Climate Center, the depth of 0˚C iso- therm obtained with Lagrange interpolation method is used to express the frozen soil depth, and the spatial and temporal variations of the frozen soil depth in East China under the background of global warming and its association with winter monsoon activity has been investigated. Results show that the seasonal frozen soil depth in East China exhibits evident regional difference. In general, the seasonal frozen soil depth is deeper in the north part and shallower in the south part, also thicker in the west part than that in east part. Meanwhile, the frozen soil depth becomes shallower with its south edge retreating northward since 1980s, which indicates a significant degrading trend of the seasonal frozen soil. Varia- tions of seasonal frozen soil have close relationship with East Asia winter monsoon. It is revealed that the south edge of the frozen soil depth experiences a southward (northward) movement in the strong (weak) winter monsoon years. In addition, the south edge of the frozen soil depth in the eastern part is more sensitive to the anomalous activity of East Asia winter monsoon. Keywords: Seasonal Frozen Soil in East China; Frozen Soil Depth; East Asia Winter Monsoon 全球变暖背景下中国东部季节性冻土的变化特征及其 与季风活动的可能联系* 李 倩1,2,陈海山 1,2# 1南京信息工程大学气象灾害教育部重点实验室,南京 2南京信息工程大学大气科学学院,南京 Email: #guangshu521@sina.com 收稿日期:2013 年1月8日;修回日期:2013 年2月6日;录用日期:2013 年2月14 日 摘 要:利用国家气候中心提供的 1962~2001 年逐月平均土壤温度资料,通过拉格朗日插值方法得到的 0℃等 温线深度表征冻土深度,研究了全球变暖背景下我国东部冬季季节性冻土的时空演变特征及其与季风活动的可 能联系。结果表明,我国东部季节性冻土的深度呈现出北深南浅、西厚东薄的空间分布形势,区域性差异显著。 1980 年以来,研究区内季节性冻土深度由深变浅,南缘线北缩,冻土退化趋势显著。季节性冻土的变化与东亚 冬季风的活动关系密切,强(弱)季风年,冻土南边缘位置偏南(北),其中东部区域冻土南边缘的位置对东亚冬季 风的响应最为敏感。 *基金项目:国家自然科学基金项目(41075082)、公益性行业专项(GYHY201206017)、江苏省“333 高层次人才培养工程”、“青蓝工程” 和江苏高校优势学科建设工程资助项目(PAPD)资助。 #通讯作者。 Copyright © 2013 Hanspub 47  全球变暖背景下中国东部季节性冻土的变化特征及其与季风活动的可能联系 Copyright © 2013 Hanspub 48 关键词:中国东部季节冻土区;季节冻土深度;东亚冬季风 1. 引言 冻土,一般是指温度在0℃和 0℃以下并含有冰 的各种岩石和土壤,是岩石圈–土壤–大气圈系统在 热质交换过程中形成的产物[1]。冻土的表面温度和冻 融状态的变化极大地影响着冻土与大气之间的物质 和能量交换[2];冻土独特的水文特征对水分循环和水 资源平衡都有极其重要的作用[3];冻土还与它上面的 积雪相互作用,从而直接或间接地影响它与雪盖或与 上面的大气的能量交换[4]。因此,寒冷地区的冻土过 程对全球气候变化具有重要意义。 近百年来,地球表面的气候正经历一次显著的变 暖,80 年代以来,全球气候变暖已成为国际社会所关 注的重大问题,研究表明,在全球变暖的大背景下, 中国在 80 年代以来的增温最为显著,尤其是北方地 区冬季增温最为明显[5]。冻土是一种对温度十分敏感 且性质不稳定的土体,在全球变暖背景下,全球气候 变化与冻土圈之间的相互作用受到广泛的关注。研究 表明,多年冻土和季节冻土均有退化的趋势,主要表 现为多年冻土区活动层增厚,季节冻土区季节冻结层 变薄,季节冻土范围缩小;在西伯利亚、北美的加拿 大、阿拉斯加以及我国的青藏高原、东北大小兴安岭 地区都观测到了地温升高、冻土退化的事实[6-10]。反 过来,冻土的变化也会反作用于气候系统,并对建立 在其上的气候、生态环境产生很大的影响[11]。因此, 冻土研究对于气候变化、生态环境均十分重要。 我国是世界上第三冻土大国,冻土类型多、分布 面积广,可分为多年冻土、季节冻土和瞬时冻土三大 类。其中多年冻土面积占国土面积的21.5%,季节冻 土占 53.5%,约有 98 .9%的面积分别被不同类型的冻 土所覆盖[12]。目前我国的冻土研究主要集中在青藏高 原、西部高山以及东北大小兴安岭等多年冻土区,对 于东部季节冻土区内冻土的时空演变特征等的研究 并不多见。东部季节冻土区内缺少长期的、大范围的 冻土观测资料,是限制本区冻土研究发展的主要原 因,而传统的冻土观测由于冻土器材的限制,存在一 定的问题,往往出现冻结期无冻土观测记录、冻土记 录不符合实际情况及超刻度等现象[13,14]。东亚冬季风 是全球最强的冬季风,也是北半球冬季最活跃的环流 系统,它的异常可直接导致中国东部冬季气候异常, 20 世纪 80 年代以后东亚冬季风强度减弱已经为人们 所公认[15]。为了认识全球变暖背景下,我国季节性冻 土的时空变化特征,本文利用地温资料来表征冻土深 度,从而对近几十年来我国东部冻土大区季节性冻土 年际–年代际时间尺度上的时空分布特征、时间变化 规律等进行分析。此外,东亚冬季风的异常对冻土异 常变化起着怎样的作用,也是本文拟讨论的主要问 题。 2. 研究区概括 按照决定冻土形成和分布规律的主要自然因素 的综合特征,目前通常将中国划分为三个冻土大区, 即中国东部冻土大区、中国西北冻土大区以及中国西 南(青藏高原)冻土大区。中国东部冻土大区大体在贺 兰山–岷山–大凉山一线以东,该区包括东北多年冻 土区以及本文所要研究的东北、华北温带–暖温带季 节冻土区。研究区北起东北多年冻土区南界,南至“秦 淮线”,处于中国地势第一阶梯和第二阶梯上,绝大 部分地面在海拔 1000 m以下,因区域内地形起伏不 大,热量条件随纬度变化十分显著,自北而南,年平 均气温 1℃~14℃,年平均气温较差 45℃~27℃,越向 北,气温年较差越大,冬季越严寒,越有利于冻土的 形成。本文重点以 1月为代表研究该区域冬季的冻土 深度时空演变特征。 3. 资料和方法 冻土作为地气系统相互作用的产物,对气温、地 温的变化十分敏感。在季节冻土区,季节冻结层位于 地表层,在年内日平均气温稳定低于0℃的期间发育, 是靠冷季负地温条件下通过地表的热交换而形成的, 在活动层深度内,地温由表及内逐渐升高,至某一深 度处温度达到正值,此为非冻结层,季节冻土区其冻 结层深度在 3 m以内,而地温资料测量深度为 320 cm, 可以满足深度要求,因此本文试图利用不同深度的地 温资料,采用空间差值方法来确定 0℃等温线的深度, 用0℃等温线的深度来表征研究区内季节冻结层深 度。  全球变暖背景下中国东部季节性冻土的变化特征及其与季风活动的可能联系 研究所采用的资料是由国家气候中心提供的 729 站逐月平均土壤温度资料,包含浅层(5、10、15、20、 40 cm)和深层(50、80、160、320 cm)资料,研究时段 为1962~2001 年。剔除缺测率相对较高的站点,实际 分析的站点数为如图 1所示的 74个站点。对 74个站 点资料采用拉格朗日插值方法在垂直方向上插值出 0 ℃等温线的深度,以此表征季节性冻土的深度。 本文采用的研究方法主要有主成分分析、曼–肯 德尔(Mann-Kendall)法等统计方法。 4. 结果分析 4.1. 中国东部冬季季节冻土深度的时空演变特征 为了研究中国东部冬季季节冻土的时空演变规 律,首先对 1月份季节性冻土深度的空间分布特征进 行分析。图 2给出了多年平均的冬季季节性冻土深度 的空间分布及其均方差分布。从图2(a)可以看出,冬 季季节性冻土深度的空间分布,整体呈现北深南浅的 特点,在东西走向上,主要表现出西厚东薄的分布形 势。整体来说,冬季季节性冻土深度分布呈现出随纬 度带状分布和随海拔高度呈垂直地带性的分布特征, 并不完全平行于纬度线,而是呈东北–西南的倾斜走 向。冬季季节性冻土深度的南边缘线(0 线)大致位于 32˚N左右,以南地区通常为短时冻土区。上述结果与 前人研究的冻土深度的分布形态结果基本一致,也进 一步说明本文采用 0℃等温线的深度表征冻土深度是 合理可行的。 不同地区季节性冻土深度的变化特征同样存在 显著差异,图2(b)给出了研究区内季节性冻土深度的 Figure 1. Distribution of 77 stations in East China 图1.中国东部 77 个观测台站的分布 均方差分布。可以看到,该区域内存在两个大值区, 一个位于内蒙古中东部地区,另一个位于黄河中下游 地区,这两个大值区与入侵我国西北路和东路两条冷 空气路径所经过的区域有较好的对应关系。冻土深度 均方差分布的这种区域特征很可能与东亚冬季风强 度的变化有关,这将在后面的分析加以进一步证实。 为了考察我国东部冬季季节性冻土深度随时间 变化的总体特征,计算并绘制了研究区冬季冻土深度 的距平百分率(见图3(a))。可以看到,冻土深度具有 较大的年际变率,总体呈现较为明显的下降趋势,同 时伴有明显的阶段性特征。在1980s 年代中期前后, 冬季冻土深度发生了显著的变化:1987年之前,距平 多为正值,冬季冻土深度偏厚;之后多为负值,冻土 深度偏浅。为消除短周期振荡的影响,对其进行 11 年滑动平均处理,发现60 年代波动并不明显,只是 在60 年代末到70 年代初有一定的上升趋势,随后下 Figure 2. Spatial distribution of (a) frozen soil depth and (b) its mean square deviation in m over East China (Two arrows repre- sent two predominant braches of cold air flow impacting East China) 图2. 中国东部冬季季节冻土深度(a)及其均方差(b)分布(单位:m, 其中箭头所示为影响我国东部的两条主要的冷空气路径) Copyright © 2013 Hanspub 49  全球变暖背景下中国东部季节性冻土的变化特征及其与季风活动的可能联系 Copyright © 2013 Hanspub 50 进一步分析冬季冻土深度在1980s 年代中期突变 的可靠性,这里采用 Mann-Kendall 法(以下简称 M-K 法)对其显著性进行检验。图 3(b)即为在给定显著性水 平α = 0.05 情况下的中国东部冬季冻土深度序列的 M-K 统计量曲线。可以看出,冻土深度的突变发生在 1987 年左右,冻土深度在 1987 年后呈下降趋势,从 1990s 年代开始这种下降趋势显著。 为了更深入的研究中国东部季节冻土深度的时 空演变特征,对其进行EOF 分析,得到了主要的特征 向量和对应的时间系数。结果表明,第一特征向量的 方差贡献为 30%,第二特征向量的方差贡献为 10%; 前12 个场的累积方差贡献达到80%以上,收敛比较 缓慢,可见其局地特征比较明显。这里重点选取前两 个特征向量进行分析。第一典型空间分布表现为一致 的变化(图4(a)),其时间系数(图4(c))在1987 年前多 为正值,之后以负值居多。该模态表明,1980s 年代 中期前(后)期,冻土深度明显偏深(浅),而且总体呈现 大体一致的减小趋势。而第二典型空间分布(图4(b)) 主要特征为:东北地区、西北西部地区变化一致,与 华北地区呈反相变化。结合其时间系数,不难发现东 北地区、西北西部地区冻土深度从80 年代开始呈现 不同程度的减小,而华北地区的变化大致相反。 Figure 3. (a) Anomaly percentage of frozen soil depth in East China (soild curve means 11-year moving average); (b) Statistical test of abrupt changes of frozen soil depth by M-K method (straight lines mean the critical values at 95﹪confid ence lev el) 图3. (a) 中国东部冬季冻土深度距平百分率图(曲线为 11年滑动平 均值);(b) 突变的 M-K 统计检验,(直线为 α = 0.05显著性水平临 界值) 降并趋于平稳,80 年代初期有明显的下降趋势,90 年代没有明显的波动。 Figure 4. Spatial distribution of EOF modes of winter frozen soil depths: (a) The first modes (The interval of isoline is 0.02); (b) The second modes (The interval of isoline is 0.05); and (c) Their time coefficient 图4. 冬季冻土深度EOF分析的特征向量:(a) 第一特征向量空间分布(等值线间隔为0.02);(b) 第二特征向量空间分布(等值线间隔为 0.05); (c) 时间系数(实线为第一特征向量,虚线为第二特征向量)  全球变暖背景下中国东部季节性冻土的变化特征及其与季风活动的可能联系 4.2. 季节冻土南边缘线的年际、年代际变化特征 上述分析表明,冻土深度存在明显的年际、年代 际变化特征,80 年代后期以后有明显的退化趋势,冻 土深度的 0线大致位于秦岭–淮河线,即季节冻土区 南界,在全球变暖背景下,此 0线位置在年际、年代 际尺度上是否也发生了显著的变动,对气候变化的响 应是否敏感,这也是值得关注的问题,在以下分析中 称此线为冻土深度的南边缘。 图5(a)给出了 1962~2001 年冻土深度逐年的南边 缘及其多年平均值。可以看出,在 105˚E以西一带多 年来差异并不明显,而在10 5˚E~113˚E之间南边缘的 变动基本 1个纬度范围内,变化幅度相对较小,在 113˚E以东则表现出较为强烈的年际变化。统计结果 发现,113˚E以东地区的南边缘在 40 年中有4年南扩 至32˚N以南,分别是 1963 年、1967 年、1968 年及 1984 年,80 年代以前的年份居多;有 5年北退至 35˚N 以北,分别为1973 年、1975 年、1989 年、1991年及 1999 年,80 年以后的年份居多。为了进一步分析冻 土南边缘的年代际变化,分别计算了1962~2001 年每 十年的平均南边缘位置。如图5(b)所示,从南向北依 次为 1962~1971 年、1972~1981年、1982~1991 年及 1992~2001 年。可以看到,在 114˚E以西南边缘在年 代际尺度上表现出高度的一致性,在114˚E以东则表 现出较为明显的向北收缩的趋势。 4.3. 中国东部冬季季节性冻土深度变化与东亚 冬季风活动的可能联系 冻土是陆气相互作用的产物,与气温密切相关。 计算表明,冻土深度与气温的相关系数高达−0.72,通 过0.001的信度检验。而东亚冬季风是控制东亚地区 冬季气候的关键因素,对我国的冬季气候有直接和重 要的影响。那么我国东部冬季季节冻土深度的变化在 多大程度上受东亚冬季风的影响,也是值得关注的问 题。 为了表征东亚冬季风的强度,采用施能方案计算 了东亚冬季风强度指数 IWM [16](这里冬季用 1月份来代 表)。图 6为IWM的年际变化曲线,不难看出,80年 代以来,东亚冬季风呈现出较为明显的变弱趋势。图 7则为计算的东亚冬季风强度指数与冻土深度的相关 分析。可以看到,内蒙古中东部、东北北部、华北部 分、西北地区东部均呈现出较好的相关性,通过了 α = 0.05 的信度检验,这些相关显著的区域与冻土深度均 方差变化较为显著的地区也有较好的一致性。 为了进一步分析东亚冬季风对冻土深度的可能 影响,以季风强度指数绝对值 ≥ 1.0 为标准,划分强、 弱季风年。强冬季风年有 1962、1963、1967、1974、 1976、1977 和1981 年,弱冬季风年有1965、1966、 1973、1988、1989、1994 及2001 年。强、弱冬季风 年冻土深度合成分析结果表明,强(弱)季风年,冻土 Figure 5. Yearly (thin line) and climatological (thick line) (a) and every ten years averaged (b) south edge of frozen soil the depth during 1962-2001 in East China 图5. (a) 1962~2001年逐年中国东部冬季冻土南边缘(细实线)和平 均南边缘(粗实线);(b) 1962~2001年每10 年冻土南边缘 Figure 6. Interannual variation of index of East Asia winter mon- soon during 1962-2001 图6. 1962~2001年东亚冬季风强度指数的年际变化 Copyright © 2013 Hanspub 51  全球变暖背景下中国东部季节性冻土的变化特征及其与季风活动的可能联系 Figure 7. Correlation coefficient between index of East Asia winter monsoon and winter frozen soil depth in East China (shaded areas pass 0.05 significance level test, contour intervals are 0.05, arrows is the same as Figure 2) 图7. 东亚冬季风强度指数与中国东部冬季冻土深度的相关分布 (阴影区为通过 0.05 信度检验的区域,等值线间隔为0.05,箭头说 明同图 2) 偏深厚(浅)(图略)。进一步对强、弱冬季风年对应南边 缘的情况进行合成分析(见图8),不难发现,强(弱)季 风年,冻土南边缘位置偏南(北),季节冻土区向南扩 张(向北收缩)。另外,不同经度南边缘线的变化存在 一定的差异,东部区域冻土南边缘的位置对东亚冬季 风的响应最为敏感。 5. 结论与讨论 通过本文的研究,得到以下主要结论: 1) 贺兰山–岷山–大凉山一线以东的中国东部 季节冻土总体呈现北深南浅、西厚东薄的空间分布特 征,这与该地区的地理和气候特征密不可分。区域变 化不尽一致,变化显著的区域主要位于内蒙古中东部 以及黄河中下游地区,与入侵我国的两条冷空气路径 有一定的对应性; 2) 全球变暖背景下,近40年来,中国东部的季 节冻土深度变小,南缘线北退,特别是 80 年代后期 以来,冻土的退化趋势尤为显著。研究表明,突变大 致发生在1987 年; 3) 季节冻土的异常变化与东亚冬季风的活动有 密切的联系,强季风年,入侵我国冷空气偏强,气温 偏低,导致我国大部分地区冻土深厚,特别是入侵我 国的冷空气所经的东路和西北路区域,特征尤为明 显,另外冻土南边缘有南扩的趋势,季节冻土区范围 增加;弱季风年,情况大致相反,大部分地区冻土偏 浅薄,南边缘北缩,在研究区冻土这种北缩的响应最 为敏感。 Figure 8. Location of south edge of winter frozen soil depth in strong and weak winter monsoon years as well as its climatology 图8. 强、弱冬季风年及气候平均的冬季冻土的南边缘位置 本文分析表明,利用土壤温度资料通过垂直插值 得到的 0℃等温线深度能够较好地表征冻土深度。在 全球变暖背景下,中国东部的季节冻土深度明显变 浅,其南缘线的北退使得季节冻土的范围缩小;东亚 冬季风的异常活动对季节冻土区的这种异常变化有 密切的联系。但对于季节冻土区冻土退化的成因,冻 土深度异常变化的大气环流背景和外强迫作用,本文 并未做出明确的探讨,这也是我们下一步工作的重 点;此外,季节冻土的这种显著变化会对气候产生什 么样的影响,也值得在今后的工作中深入探讨。 参考文献 (References) [1] 周幼吾, 郭东信, 程国栋等. 中国冻土[M]. 北京: 科学出版 社, 2000. [2] 李述训, 南卓铜, 赵林. 冻融作用对系统与环境间能量交换 的影响[J]. 冰川冻土, 2002, 24(2): 109-115. [3] 孙颖娜, 付强, 姜宁等. 寒区冻土水文模拟模型研究若干进 展[J]. 冰川冻土, 2008, 28(4): 1-4. [4] 高荣, 韦志刚, 董文杰等. 20 世纪后期青藏高原积雪和冻土 变化及其与气候变化的关系[J]. 高原气象, 2003, 22(2): 191- 196. [5] 任国玉, 初子莹, 周雅清等. 中国气温变化研究最新进展[J]. 气候与环境研究, 2005, 10(4): 701-716. [6] T. E. Osterkamp. Establishing long-term permafrost observato- ries for active-layer and permafrost investigations in Alaska: 1977- 2002. Permafrost and Periglacial Processes, 2003, 14(2): 331- 342. [7] P. Camill. Permafrost thaw accelerates in boreal peatlands dur- ing late-20th century climate warming. Climatic Change, 2005, 68(1-2): 135-152. [8] 王绍令. 青藏高原冻土退化的研究[J]. 地球科学进展, 1997, 12(2): 164-167. [9] 李林, 朱西德, 汪青春等. 青海高原冻土退化的若干事实揭 示[J]. 冰川冻土, 2005, 27(3): 320-328. [10] 金会军, 王绍令, 吕兰芝 等. 兴安岭多年冻土退化特征[J]. 地理科学, 2009, 29(2): 223-228. [11] M. T. Jorgenson, H. R. Charles, C. W. James, et al. Permafrost degradation and ecological changes associated with a warming climate in central Alaska. Climatic Change, 2001, 48(4): 551- 579. Copyright © 2013 Hanspub 52  全球变暖背景下中国东部季节性冻土的变化特征及其与季风活动的可能联系 Copyright © 2013 Hanspub 53 , 王家澄, 张立新. 冻土物理学[M]. 北京: 科学出版 虎, 束正勇等. 基于冻土器改进试验的冻土与 空 [12] 徐学祖 社, 2001. [13] 杨丽中, 朱晓 气象要素关系研究[J]. 气象水文海洋仪器, 2011, 2: 8-11. [14] 陈博, 李建平. 近50年来中国季节性冻土与短时冻土的时 变化特征[J]. 大气科学, 2008, 32(3): 432-443. [15] 施能. 近40年东亚冬季风强度的多时间尺度变化特征及其与 气候的关系[J]. 应用气象学报, 1996, 7(2): 175-182. [16] 施能, 鲁建军, 朱乾根. 东亚冬、夏季风百年强度指数及其气 候变化[J]. 南京气象学院学报, 1996, 19(2): 168-177. |