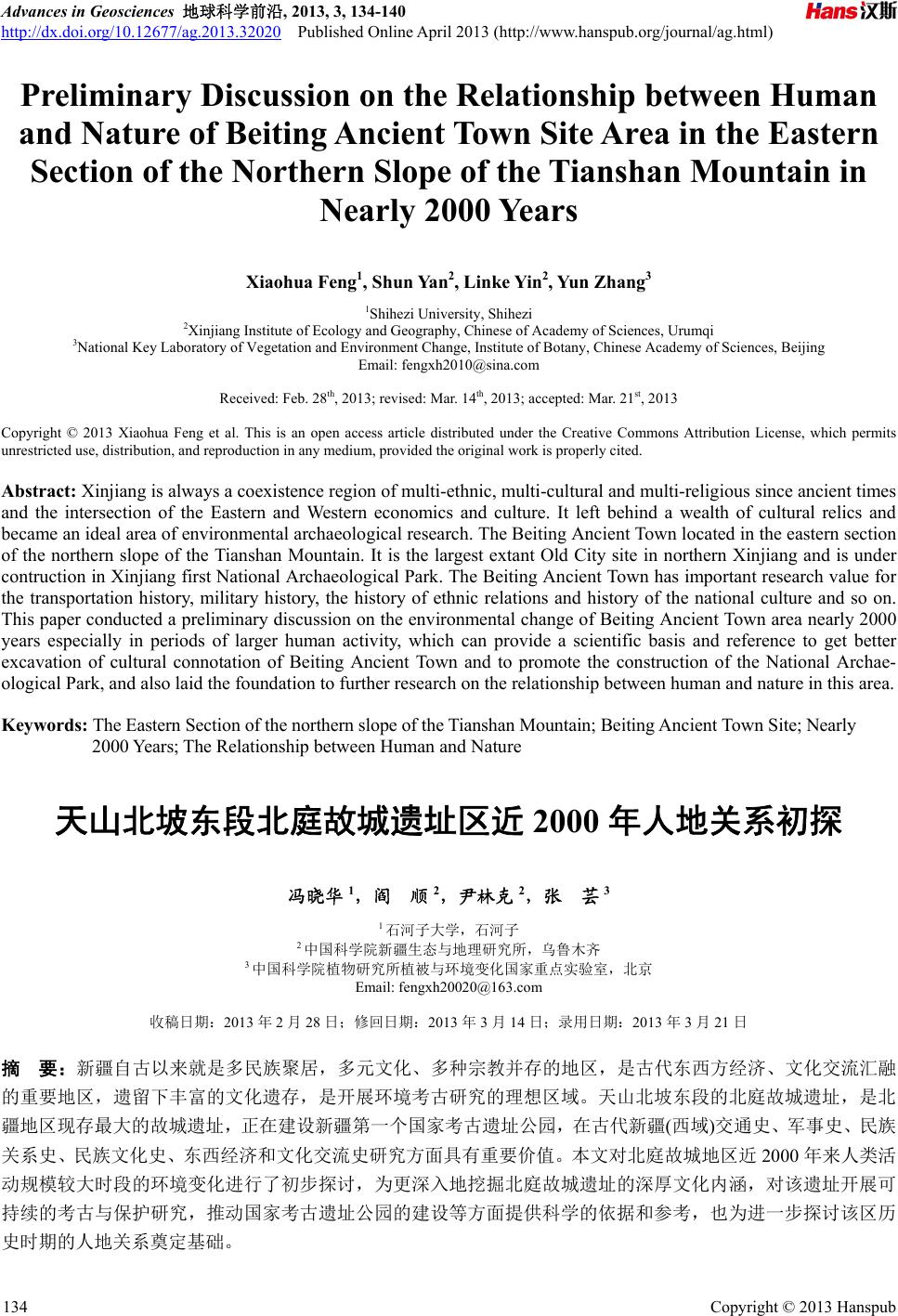

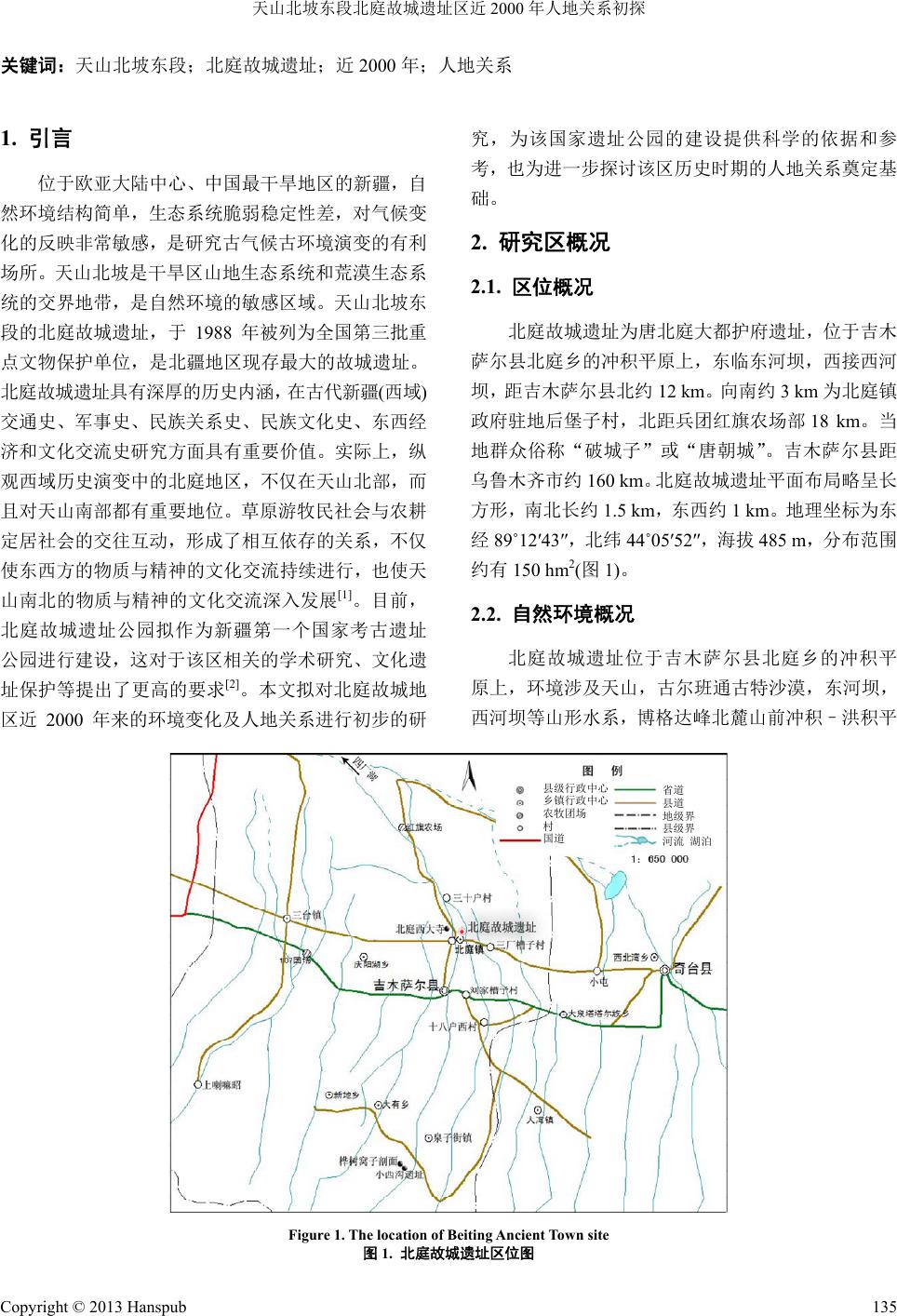

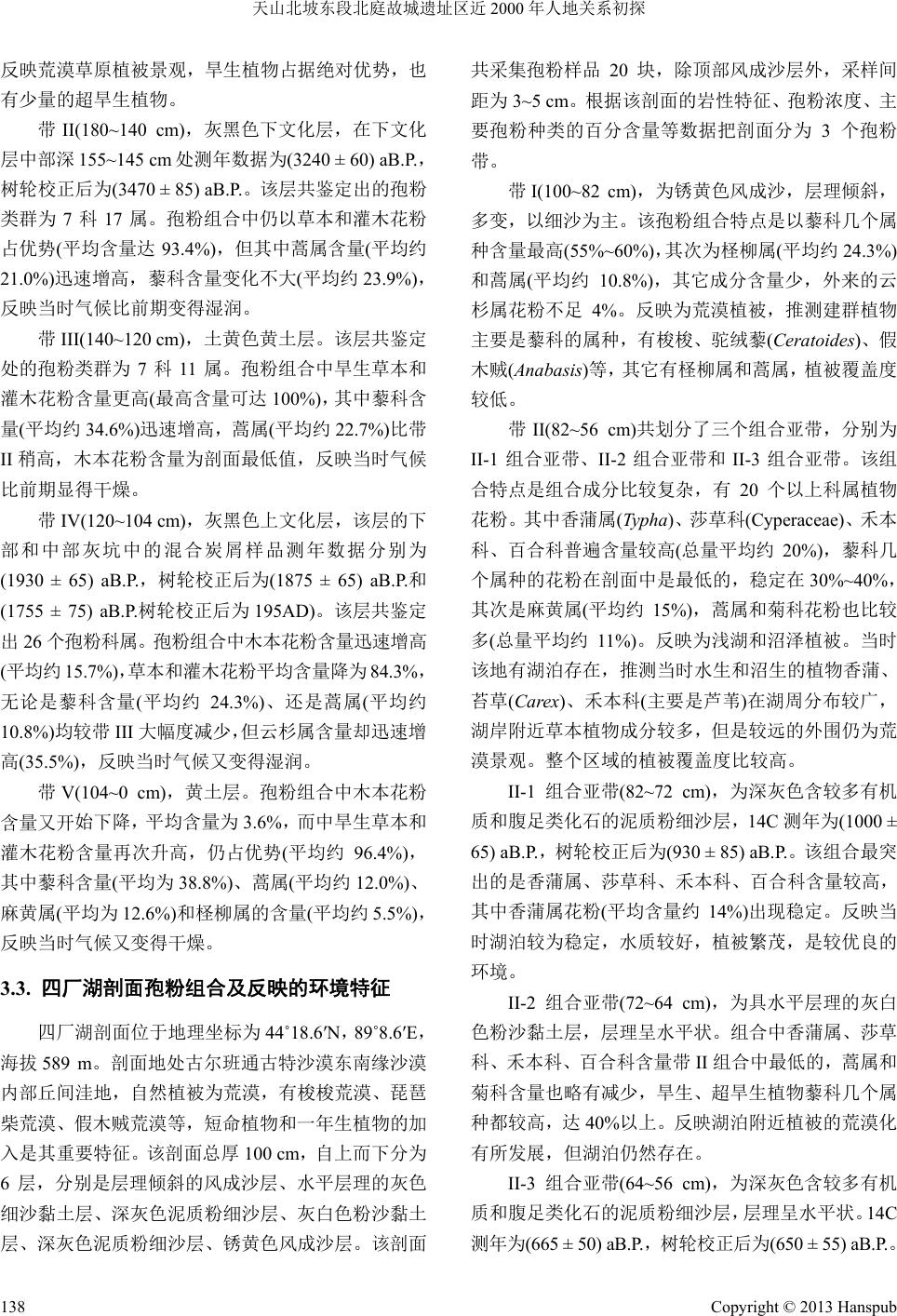

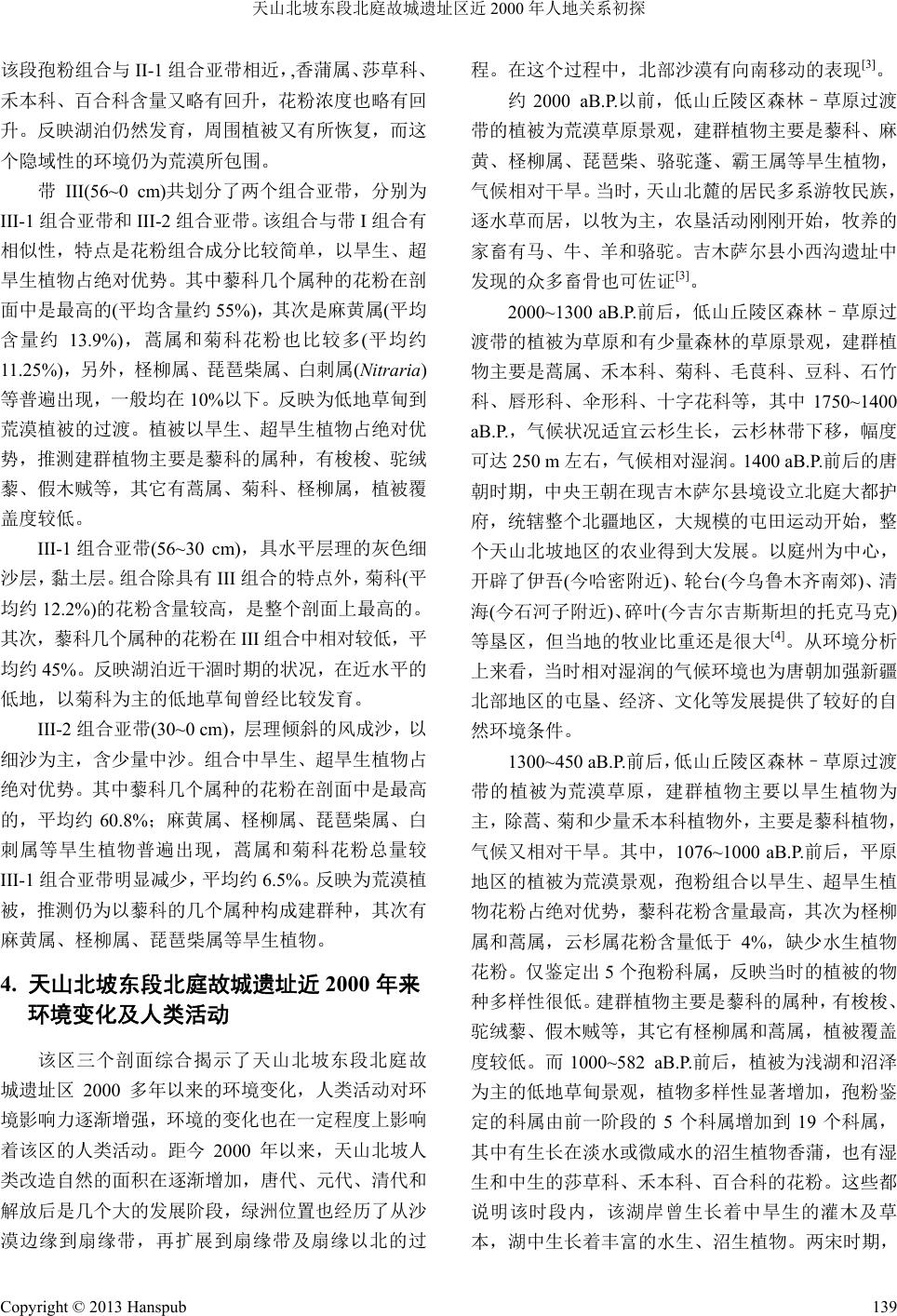

Advances in Geosciences 地球科学前沿, 2013, 3, 134-140 http://dx.doi.org/10.12677/ag.2013.32020 Published Online April 2013 (http://www.hanspub.org/journal/ag.html) Preliminary Discussion on the Relationship between Human and Nature of Beiting Ancient Town Site Area in the Eastern Section of the Northern Slope of the Tianshan Mountain in Nearly 2000 Years Xia o hua Fen g1, Shun Yan2, Linke Yin2, Yun Zhang3 1Shihezi University, Shihezi 2Xinjiang Institute of Ecology and Geography, Chinese of Academy of Sciences, Urumqi 3National Key Laboratory of Vegetation and Environment Change, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing Email: fengxh2010@sina.com Received: Feb. 28th, 2013; revised: Mar. 14th, 2013; accepted: Mar. 21st, 2013 Copyright © 2013 Xiaohua Feng et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: Xinjiang is always a coexistence region of multi-ethnic, multi-cultural and multi-religious since ancient times and the intersection of the Eastern and Western economics and culture. It left behind a wealth of cultural relics and became an ideal area of environmental archaeological research. The Beiting Ancient Town located in the eastern section of the northern slope of the Tianshan Mountain. It is the largest extant Old City site in northern Xinjiang and is under contruction in Xinjiang first National Archaeological Park. The Beiting Ancient Town has important research value for the transportation history, military history, the history of ethnic relations and history of the national culture and so on. This paper conducted a preliminary discussion on the environmental change of Beiting Ancient Town area nearly 2000 years especially in periods of larger human activity, which can provide a scientific basis and reference to get better excavation of cultural connotation of Beiting Ancient Town and to promote the construction of the National Archae- ological Park, and also laid the foundation to further research on the relationship between human and nature in this area. Keywords: The Eastern Section of the northern slope of the Tianshan Mountain; Beiting Ancient Town Site; Nearly 2000 Years; The Relationship between Human and Nature 天山北坡东段北庭故城遗址区近 2000 年人地关系初探 冯晓华 1,阎 顺2,尹林克 2,张 芸3 1石河子大学,石河子 2中国科学院新疆生态与地理研究所,乌鲁木齐 3中国科学院植物研究所植被与环境变化国家重点实验室,北京 Email: fengxh20020@163.com 收稿日期:2013 年2月28 日;修回日期:2013年3月14日;录用日期:2013年3月21 日 摘 要:新疆自古以来就是多民族聚居,多元文化、多种宗教并存的地区,是古代东西方经济、文化交流汇融 的重要地区,遗留下丰富的文化遗存,是开展环境考古研究的理想区域。天山北坡东段的北庭故城遗址,是北 疆地区现存最大的故城遗址,正在建设新疆第一个国家考古遗址公园,在古代新疆(西域)交通史、军事史、民族 关系史、民族文化史、东西经济和文化交流史研究方面具有重要价值。本文对北庭故城地区近 2000 年来人类活 动规模较大时段的环境变化进行了初步探讨,为更深入地挖掘北庭故城遗址的深厚文化内涵,对该遗址开展可 持续的考古与保护研究,推动国家考古遗址公园的建设等方面提供科学的依据和参考,也为进一步探讨该区历 史时期的人地关系奠定基础。 Copyright © 2013 Hanspub 134  天山北坡东段北庭故城遗址区近 2000 年人地关系初探 Copyright © 2013 Hanspub 135 关键词:天山北坡东段;北庭故城遗址;近2000 年;人地关系 1. 引言 究,为该国家遗址公园的建设提供科学的依据和参 考,也为进一步探讨该区历史时期的人地关系奠定基 础。 位于欧亚大陆中心、中国最干旱地区的新疆,自 然环境结构简单,生态系统脆弱稳定性差,对气候变 化的反映非常敏感,是研究古气候古环境演变的有利 场所。天山北坡是干旱区山地生态系统和荒漠生态系 统的交界地带,是自然环境的敏感区域。天山北坡东 段的北庭故城遗址,于 1988 年被列为全国第三批重 点文物保护单位,是北疆地区现存最大的故城遗址。 北庭故城遗址具有深厚的历史内涵,在古代新疆(西域) 交通史、军事史、民族关系史、民族文化史、东西经 济和文化交流史研究方面具有重要价值。实际上,纵 观西域历史演变中的北庭地区,不仅在天山北部,而 且对天山南部都有重要地位。草原游牧民社会与农耕 定居社会的交往互动,形成了相互依存的关系,不仅 使东西方的物质与精神的文化交流持续进行,也使天 山南北的物质与精神的文化交流深入发展[1]。目前, 北庭故城遗址公园拟作为新疆第一个国家考古遗址 公园进行建设,这对于该区相关的学术研究、文化遗 址保护等提出了更高的要求[2]。本文拟对北庭故城地 区近 2000 年来的环境变化及人地关系进行初步的研 2. 研究区概况 2.1. 区位概况 北庭故城遗址为唐北庭大都护府遗址,位于吉木 萨尔县北庭乡的冲积平原上,东临东河坝,西接西河 坝,距吉木萨尔县北约12 km。向南约 3 km 为北庭镇 政府驻地后堡子村,北距兵团红旗农场部18 km。当 地群众俗称“破城子”或“唐朝城”。吉木萨尔县距 乌鲁木齐市约160 km。北庭故城遗址平面布局略呈长 方形,南北长约 1.5 km,东 西 约1 km。地理坐标为东 经89˚12′43″,北纬 44˚05′52″,海拔 485 m,分布范围 约有 150 hm2(图1)。 2.2. 自然环境概况 北庭故城遗址位于吉木萨尔县北庭乡的冲积平 原上,环境涉及天山,古尔班通古特沙漠,东河坝, 西河坝等山形水系,博格达峰北麓山前冲积–洪积平 县级行政中心 乡镇行政中心 农牧团场 村 国道 省道 县道 地级界 县级界 河流 湖泊 Figure 1. The location of Beiting Ancient Town site 图1. 北庭故城遗址区位图  天山北坡东段北庭故城遗址区近 2000 年人地关系初探 原等地貌景观。山区海拔 3800 m以上,多为冰雪覆 盖,冰川前端可下达 3200 m,该带上部多座垫植被, 下部则为草甸植被所覆盖。海拔 3000~1700 m,为古 冰川活动的中山带,这里已是森林、草甸发育的地带, 阴坡以雪岭云杉(Picea schrenkiana)为主,阳坡为草原 和草甸草原,河谷内分布以山杨(Populus)、桦(Betula)、 柳(Salix)为主的稀疏河谷林。海拔 1700~800 m,为干 燥剥蚀低山带,植被为草原和荒漠草原,石质山坡多 有灌木丛。海拔1200~450 m为倾斜平原区,在地貌 上属天山北坡河流形成的冲积扇或淤积平原,由东南 向西北略倾斜。这里有大量的泉水在扇缘溢出带出 露,是新疆主要的绿洲区之一。区内气候温暖干旱, 年均气温4℃~7℃,年均降水量约 200~300 mm,自 然 植被为荒漠,有琵琶柴荒漠、假木贼荒漠等,短命植 物和一年生植物的加入是其重要特征。海拔 400~600 m,北部大部分为沙漠覆盖,气候干旱少雨,沙漠边 缘降水量约 150 mm。植物为旱生和超旱生型,主要 有白梭梭(Haloxylon persicum)、梭 梭(Haloxylon alylly- loderdron)、柽柳、胡杨(Populusdiversifolia)、沙拐枣 (Calligonum spp.)、蒿(Artemisia spp.)、麻黄(Ephedra spp.)、猪毛菜(Salsola spp.)、角果藜(Ceratocarpu sare- narius)等。 2.3. 历史沿革 北庭故城遗址行政区划现属吉木萨尔县北庭镇 西上湖村,自古以来就是游牧民族活动的势力范围, 形成强大的历史传统和惯性。就历史沿革来看,吉木 萨尔地方在汉代为车师后国故地;唐代曾先后设有庭 州、金山都护府、北庭都护府;唐宋之际为高昌回鹘 王国的夏都所在地;蒙元为别失八里地,曾设有别失 八里行尚书省、宣慰司、都元帅府;明代别失八里成 为蒙古察合台后裔的活动中心,史称“别失八里国”; 清初称济木萨,曾先后隶属于镇西府奇台县、迪化州 阜康县和镇迪道迪化府;民国期间一直沿袭清代旧制 [1]。人口居住格局也形成了多民族的源流,主要有汉 代车师人、匈奴人、汉族;魏晋南北朝时代的高车、 柔然部族;唐代突厥系各部族、汉族;五代辽宋时代 的回鹘、契丹;元代蒙古系各部族、畏兀儿、汉族; 明代的察合台系蒙古、瓦剌;清代蒙古卫拉特各部族、 汉族、回族、维吾尔族等,民国时期又有哈萨克族来 此定居放牧。北庭的历史文化不仅前接明清西域伊斯 兰历史文化,也远承汉唐西域历史文化。其中,西迁 之回鹘起到了关键的枢纽作用[1]。 3. 天山北坡东段北庭故城遗址近2000 年来 的环境演变的孢粉记录 为了综合反映天山北坡东段北庭故城遗址区域 近2000 年来的环境变化,我们在该区不同海拔、不同 植被带、不同沉积相选取了三个剖面进行研究,剖面 位置参见图 2。其中桦树窝子剖面和小西沟剖面位于 Figure 2. The location of main sections 图2. 主要剖面位置分布图 Copyright © 2013 Hanspub 136  天山北坡东段北庭故城遗址区近 2000 年人地关系初探 东天山北麓,海拔 1340 m,地处荒漠草原带;四厂湖 剖面位于古尔班通古特沙漠东南缘沙漠内部丘间洼 地,海拔 589 m,地处荒漠带。各剖面主要依据14C 测 年,并根据沉积相、孢粉等分析结果来探讨环境演变。 3.1. 桦树窝子剖面孢粉组合及反映的环境特征 桦树窝子剖面(北纬 43˚48.3′,东经 89˚8′,海拔 1320 m),位于距天山北坡现代云杉林分布下限以北水 平距离约10 km的低山丘陵区(海拔 1200~1600 m), 该区气候比较干旱,区内年均气温 5℃左右,年均降 水量约 300 mm。 桦树窝子剖面厚 110 cm,自下而上分为 6层,分 别是含小砾石灰黑色黏土层、棕黑色黏土层、浅灰色 黏土夹浅黄色黏土层、深灰色黏土层、浅棕色黏土层 和棕色黏土层。共采集 52 块孢粉样品,除底部含小 砾石灰黑色黏土层采样间距为2~3 cm外,其他层采 样间距均为 2 cm。根据该剖面的岩性特征、孢粉浓度、 主要孢粉种类的百分含量等数据把剖面分为 4个孢粉 带。 带I(110~88 cm),含小砾石灰黑色黏土,底部潜 水出露。在底部灰黑色黏土中采 14C样,测年为(2170 ± 185) aB.P.,树轮校正后为(2150 ± 225) aB.P.。该层 孢粉组合中乔木植物花粉相对含量较低(平均达 4.9%),其中云杉属(Picea)花粉平均含量仅为2.0%旱 生和超旱生植物花粉较多(平均含量达 95.0%)。该组 合特征反映荒漠草原景观,推测建群植物主要是藜科 (Cheiaceae)、麻黄、柽柳属、琵琶柴(Reaumuria)、霸 王属(ZygophyiHum)等旱生植物。 带II(88~58 cm),为棕黑色黏土。下部有机质多 泥炭化,在 50~48 cm 处泥炭化黏土中采14C 样,测 年为(1050 ± 50) aB.P.,树轮校正后为(950 ± 60) aB.P.。 该层草本和灌木花粉仍占优势,平均含量达 90.8%, 但乔木植物花粉相对含量开始增高(约9.2%),其中云 杉属花粉含量达到剖面最高值(平均 8%),尤其是在剖 面深度为 72~66 cm的孢粉组合中,其含量最高可达 到21.5%;旱生和超旱生的植物花粉开始减少,其中 藜科花粉含量下降成为剖面最低值(平均约 23.3%) , 而蒿属、禾本科(Gramineae)、菊科(Compositael)、毛 茛科(Ranuculaceae) 、豆科(Leguminosae) 、石竹科 (Caryophyllaceae)、唇 形 科 (Labiatae)、伞 形 科(Umbefi- ferae)、十字花科(Cruciferae)、百合科(Liliaeeae)等植物 含量增加面最高值。该组合特征反映为草原和有少量 森林的草原植被景观,气候较带 I湿润。 带III(58~16 cm),下部棕黑色黏土层,中间为浅 灰色黏土夹浅黄色黏土层,上部为深灰色黏土层。该 层孢粉组合中草本和灌木花粉含量继续占绝对优势, 达96.6%,旱生和超旱生的植物花粉增加,其中藜科 花粉含量较高(平均达 30.5%);云杉属花粉含量降低 (平均 2.6%)。整个组合特征反映为荒漠草原植被,推 测建群植物以旱生植物为主,除蒿、菊和少量禾本科 植物外,主要是藜科植物,气候较带II 相对干燥。 带IV(16~0 cm),为深灰色黏土层。在黏土中采 14C 样,测年为(450 ± 55) aB.P.,树轮校正后为(510 ± 30) aB.P.。与第三层比较,旱生和超旱生的植物花粉含量 减少,其中藜科花粉含量平均仅为17.2%;云杉属花 粉含量平均为 4.2%,桦木属花粉含量达到最高(即 13.2%),此时可能有大量桦树分布在附近,桦树窝子 村也可能因此而得名。该组合特征反映为荒漠草原– 草原植被景观,仍以草本和灌木植物占优势,但禾本 科和莎草科植物逐渐增加,豆科、伞形科、十字花科、 百合科等花粉含量较高,气候逐渐显得相对湿润。 3.2. 小西沟剖面孢粉组合及反映的环境特征 小西沟剖面(北纬 43˚48.1′,东经 89˚7.3′,海拔 1360 m),位于距桦树窝子剖面 200 m 处的文化遗址上,厚 约180 cm,自下而上分为 7层,分别是土黄色黏土层、 灰黑色下文化层、土黄色黄土层、灰黑色上文化层、 土黄色黄土层、灰色、灰黄色黄土层和土黄色黄土层, 共采集 38 块孢粉样品,采样间距为 5 cm。遗址曾出 土了彩陶、石器、五铢钱、铁刀、灯及汉代瓦片等具 有新石器时代至汉代文化特点的遗物。剖面深180~14 cm 为下文化层,含零星炭屑;深 120~104 cm 为上文 化层。根据该剖面的岩性特征、孢粉浓度、主要孢粉 种类的百分含量等数据把剖面分为 5个孢粉带。 带I(190~180 cm),土黄色黏土层。该孢粉组合鉴 定的孢粉类群较少,为 5科11属。孢粉组合中乔木 植物花粉相对含量较低(2.2%~7.0%),中旱生草本和灌 木花粉势(平均含量达 95.4%),其中以藜科(平均含量 约23.3%)和柽柳属(平均含量约 21.0%)为主,其次为 蒿属(平均含量为14.2%)和麻黄属(平均含量为10.3%)。 Copyright © 2013 Hanspub 137  天山北坡东段北庭故城遗址区近 2000 年人地关系初探 反映荒漠草原植被景观,旱生植物占据绝对优势,也 有少量的超旱生植物。 带II(180~140 cm),灰黑色下文化层,在下文化 层中部深 155~145 cm处测年数据为(3240 ± 60) aB.P., 树轮校正后为(3470 ± 85) aB.P.。该层共鉴定出的孢粉 类群为 7科17属。孢粉组合中仍以草本和灌木花粉 占优势(平均含量达 93.4%),但其中蒿属含量(平均约 21.0%)迅速增高,藜科含量变化不大(平均约23.9%), 反映当时气候比前期变得湿润。 带III(140~120 cm),土黄色黄土层。该层共鉴定 处的孢粉类群为 7科11 属。孢粉组合中旱生草本和 灌木花粉含量更高(最高含量可达 100%),其中藜科含 量(平均约 34.6%)迅速增高,蒿属(平均约22.7%)比带 II 稍高,木本花粉含量为剖面最低值,反映当时气候 比前期显得干燥。 带IV(120~104 cm),灰黑色上文化层,该层的下 部和中部灰坑中的混合炭屑样品测年数据分别为 (1930 ± 65) aB.P.,树轮校正后为(1875 ± 65) aB.P.和 (1755 ± 75) aB.P.树轮校正后为 195AD)。该层共鉴定 出26个孢粉科属。孢粉组 合中木本花粉含量迅速增高 (平均约 15.7%),草本和灌木花粉平均含量降为 84.3%, 无论是藜科含量(平均约 24.3%)、还是蒿属(平均约 10.8%)均较带 III 大幅度减少,但云杉属含量却迅速增 高(35.5%),反映当时气候又变得湿润。 带V(104~0 cm),黄土层。孢粉组合中木本花粉 含量又开始下降,平均含量为3.6%,而中旱生草本和 灌木花粉含量再次升高,仍占优势(平均约 96.4%) , 其中藜科含量(平均为 38.8%)、蒿属(平均约 12.0%)、 麻黄属(平均为 12.6%)和柽柳属的含量(平均约 5.5%), 反映当时气候又变得干燥。 3.3. 四厂湖剖面孢粉组合及反映的环境特征 四厂湖剖面位于地理坐标为44˚18.6′N,89˚8.6′E, 海拔 589 m。剖面地处古尔班通古特沙漠东南缘沙漠 内部丘间洼地,自然植被为荒漠,有梭梭荒漠、琵琶 柴荒漠、假木贼荒漠等,短命植物和一年生植物的加 入是其重要特征。该剖面总厚100 cm,自上而下分为 6层,分别是层理倾斜的风成沙层、水平层理的灰色 细沙黏土层、深灰色泥质粉细沙层、灰白色粉沙黏土 层、深灰色泥质粉细沙层、锈黄色风成沙层。该剖面 共采集孢粉样品 20 块,除顶部风成沙层外,采样间 距为 3~5 cm。根据该剖面的岩性特征、孢粉浓度、主 要孢粉种类的百分含量等数据把剖面分为 3个孢粉 带。 带I(100~82 cm),为锈黄色风成沙,层理倾斜, 多变,以细沙为主。该孢粉组合特点是以藜科几个属 种含量最高(55%~60%),其次为柽柳属(平均约 24.3%) 和蒿属(平均约 10.8%),其它成分含量少,外来的云 杉属花粉不足4%。反映为荒漠植被,推测建群植物 主要是藜科的属种,有梭梭、驼绒藜(Ceratoides)、假 木贼(Anabasis)等,其它有柽柳属和蒿属,植被覆盖度 较低。 带II(82~56 cm)共划分了三个组合亚带,分别为 II-1 组合亚带、II-2 组合亚带和 II-3 组合亚带。该组 合特点是组合成分比较复杂,有 20 个以上科属植物 花粉。其中香蒲属(Typha)、莎草科(Cyperaceae)、禾 本 科、百合科普遍含量较高(总量平均约 20%),藜科几 个属种的花粉在剖面中是最低的,稳定在 30%~40%, 其次是麻黄属(平均约15 %),蒿属和菊科花粉也比较 多(总量平均约 11 %)。反映为浅湖和沼泽植被。当时 该地有湖泊存在,推测当时水生和沼生的植物香蒲、 苔草(Carex)、禾本科(主要是芦苇)在湖周分布较广, 湖岸附近草本植物成分较多,但是较远的外围仍为荒 漠景观。整个区域的植被覆盖度比较高。 II-1 组合亚带(82~72 cm),为深灰色含较多有机 质和腹足类化石的泥质粉细沙层,14C 测年为(1000 ± 65) aB.P.,树轮校正后为(930 ± 85) aB.P.。该组合最突 出的是香蒲属、莎草科、禾本科、百合科含量较高, 其中香蒲属花粉(平均含量约 14%)出现稳定。反映当 时湖泊较为稳定,水质较好,植被繁茂,是较优良的 环境。 II-2 组合亚带(72~64 cm),为具水平层理的灰白 色粉沙黏土层,层理呈水平状。组合中香蒲属、莎草 科、禾本科、百合科含量带 II 组合中最低的,蒿属和 菊科含量也略有减少,旱生、超旱生植物藜科几个属 种都较高,达40%以上。反映湖泊附近植被的荒漠化 有所发展,但湖泊仍然存在。 II-3 组合亚带(64~56 cm),为深灰色含较多有机 质和腹足类化石的泥质粉细沙层,层理呈水平状。14C 测年为(665 ± 50) aB.P.,树 轮校正后为(650 ± 55) aB.P.。 Copyright © 2013 Hanspub 138  天山北坡东段北庭故城遗址区近 2000 年人地关系初探 该段孢粉组合与II-1 组合亚带相近,,香蒲属、莎草科、 禾本科、百合科含量又略有回升,花粉浓度也略有回 升。反映湖泊仍然发育,周围植被又有所恢复,而这 个隐域性的环境仍为荒漠所包围。 带III(56~0 cm)共划分了两个组合亚带,分别为 III-1 组合亚带和 III-2 组合亚带。该组合与带 I组合有 相似性,特点是花粉组合成分比较简单,以旱生、超 旱生植物占绝对优势。其中藜科几个属种的花粉在剖 面中是最高的(平均含量约 55%),其次是麻黄属(平均 含量约 13.9%),蒿属和菊科花粉也比较多(平均约 11.25%),另外,柽柳属、琵琶柴属、白刺属(Nitraria) 等普遍出现,一般均在10%以下。反映为低地草甸到 荒漠植被的过渡。植被以旱生、超旱生植物占绝对优 势,推测建群植物主要是藜科的属种,有梭梭、驼绒 藜、假木贼等,其它有蒿属、菊科、柽柳属,植被覆 盖度较低。 III-1 组合亚带(56~30 cm),具水平层理的灰色细 沙层,黏土层。组合除具有III 组合的特点外,菊科(平 均约 12.2%)的花粉含量较高,是整个剖面上最高的。 其次,藜科几个属种的花粉在 III 组合中相对较低,平 均约 45%。反映湖泊近干涸时期的状况,在近水平的 低地,以菊科为主的低地草甸曾经比较发育。 III-2 组合亚带(30~0 cm),层理倾斜的风成沙,以 细沙为主,含少量中沙。组合中旱生、超旱生植物占 绝对优势。其中藜科几个属种的花粉在剖面中是最高 的,平均约 60.8%;麻黄属、柽柳属、琵琶柴属、白 刺属等旱生植物普遍出现,蒿属和菊科花粉总量较 III-1 组合亚带明显减少,平均约 6.5%。反映为荒漠植 被,推测仍为以藜科的几个属种构成建群种,其次有 麻黄属、柽柳属、琵琶柴属等旱生植物。 4. 天山北坡东段北庭故城遗址近2000 年来 环境变化及人类活动 该区三个剖面综合揭示了天山北坡东段北庭故 城遗址区 2000 多年以来的环境变化,人类活动对环 境影响力逐渐增强,环境的变化也在一定程度上影响 着该区的人类活动。距今 2000 年以来,天山北坡人 类改造自然的面积在逐渐增加,唐代、元代、清代和 解放后是几个大的发展阶段,绿洲位置也经历了从沙 漠边缘到扇缘带,再扩展到扇缘带及扇缘以北的过 程。在这个过程中,北部沙漠有向南移动的表现[3]。 约2000 aB.P.以前,低山丘陵区森林–草原过渡 带的植被为荒漠草原景观,建群植物主要是藜科、麻 黄、柽柳属、琵琶柴、骆驼蓬、霸王属等旱生植物, 气候相对干旱。当时,天山北麓的居民多系游牧民族, 逐水草而居,以牧为主,农垦活动刚刚开始,牧养的 家畜有马、牛、羊和骆驼。吉木萨尔县小西沟遗址中 发现的众多畜骨也可佐证[3]。 2000~1300 aB.P.前后,低山丘陵区森林–草原过 渡带的植被为草原和有少量森林的草原景观,建群植 物主要是蒿属、禾本科、菊科、毛茛科、豆科、石竹 科、唇形科、伞形科、十字花科等,其中 1750~1400 aB.P.,气候状况适宜云杉生长,云杉林带下移,幅度 可达 250 m左右,气候相对湿润。1400 aB.P.前后的唐 朝时期,中央王朝在现吉木萨尔县境设立北庭大都护 府,统辖整个北疆地区,大规模的屯田运动开始,整 个天山北坡地区的农业得到大发展。以庭州为中心, 开辟了伊吾(今哈密附近)、轮 台 (今乌鲁木齐南郊)、清 海(今石河子附近)、碎叶(今吉尔吉斯斯坦的托克马克) 等垦区,但当地的牧业比重还是很大[4]。从环境分析 上来看,当时相对湿润的气候环境也为唐朝加强新疆 北部地区的屯垦、经济、文化等发展提供了较好的自 然环境条件。 1300~450 aB.P.前后,低山丘陵区森林–草原过渡 带的植被为荒漠草原,建群植物主要以旱生植物为 主,除蒿、菊和少量禾本科植物外,主要是藜科植物, 气候又相对干旱。其中,1076~1000 aB.P.前后,平原 地区的植被为荒漠景观,孢粉组合以旱生、超旱生植 物花粉占绝对优势,藜科花粉含量最高,其次为柽柳 属和蒿属,云杉属花粉含量低于4%,缺少水生植物 花粉。仅鉴定出 5个孢粉科属,反映当时的植被的物 种多样性很低。建群植物主要是藜科的属种,有梭梭、 驼绒藜、假木贼等,其它有柽柳属和蒿属,植被覆盖 度较低。而 1000~582 aB.P.前后,植被为浅湖和沼泽 为主的低地草甸景观,植物多样性显著增加,孢粉鉴 定的科属由前一阶段的5个科属增加到19 个科属, 其中有生长在淡水或微咸水的沼生植物香蒲,也有湿 生和中生的莎草科、禾本科、百合科的花粉。这些都 说明该时段内,该湖岸曾生长着中旱生的灌木及草 本,湖中生长着丰富的水生、沼生植物。两宋时期, Copyright © 2013 Hanspub 139  天山北坡东段北庭故城遗址区近 2000 年人地关系初探 Copyright © 2013 Hanspub 140 新疆地区屯垦基本上处于中断状态。元朝统治西域 后,别失八里(今吉木萨尔)继续作为当时最主要的区 域发展屯田活动[4]。天山北麓的古绿洲主要集中在平 原区,靠近现代沙漠边缘,这里是河流的下游和尾闾 湖,土层厚、引水容易,当时的主要交通线——唐朝 路就在此[3]。 450 aB.P.以来,低山丘陵区森林–草原过渡带的 植被为荒漠草原–草原景观,仍以草本和灌木植物占 优势,但禾本科和莎草科植物逐渐增加,豆科、伞形 科、十字花科、百合科和葱属等花粉含量较高。桦木 属花粉含量达到剖面最高(13.2%),此时可能有大量桦 树分布在附近,云杉林带也有所下移,相对现代讲, 也处于一个较冷湿的环境。而平原区的四厂湖剖面却 显示,湖区又出现以旱生、超旱生植物占优势的显著 荒漠植被景观,与现代环境接近,物种种类非常单调, 生物量降低,植被覆盖率显著降低,分布着以梭梭、 柽柳、胡杨、蒿属、麻黄为主的沙质荒漠植被。尽管 当时平原地区气候相对干旱,但由于唐、元等时期的 屯垦基础,清代继续致力于对天山北麓的开发,对天 山北麓主要河流进行大规模的修渠引水,开垦土地, 在乌鲁木齐以东和以西造就了大片绿洲,开垦的绿洲 主要集中在山前冲洪积扇缘地带,地域上比唐、元时 期开垦的绿洲偏南[3]。至乾嘉之交北疆耕地面积达 100 多万亩,改变了以往“北牧南农”的传统经济格局。 据“新疆图志·沟洫志”载,至光绪年间,全疆有灌 溉干渠 944 条,支渠 2332 条,灌溉面积 1120 万亩, 规模之大,超过以往任何朝代。 5. 致谢 本文受国家自然科学基金项目“天山北坡东段历 史时期环境演变及人地关系研究”(编号:41261025) 和吉木萨尔县文物局委托项目“北庭遗址公园、西寺 和西河坝历史及现状植被研究”联合资助。 参考文献 (References) [1] 王鹏辉. 北庭文化遗产的传承研究——从北庭石窟寺到吉木 萨尔千佛寺[J]. 新疆大学学报(哲学·人文社会科学版), 2010, 38(1): 47-51. [2] 盛春寿. 北庭故城国家考古遗址公园建设的思考[J]. 新疆大 学学报(哲学·人文社会科学版), 2011, 39(1): 81-83. [3] 阎顺. 天山北麓历史时期的环 境 演变 信息[J]. 植物生态学报, 2002, 26(增刊): 82-87. [4] 李伟峰. 新疆古代佛教由盛转衰的原因分析[D]. 新疆师范大 学, 2006. |