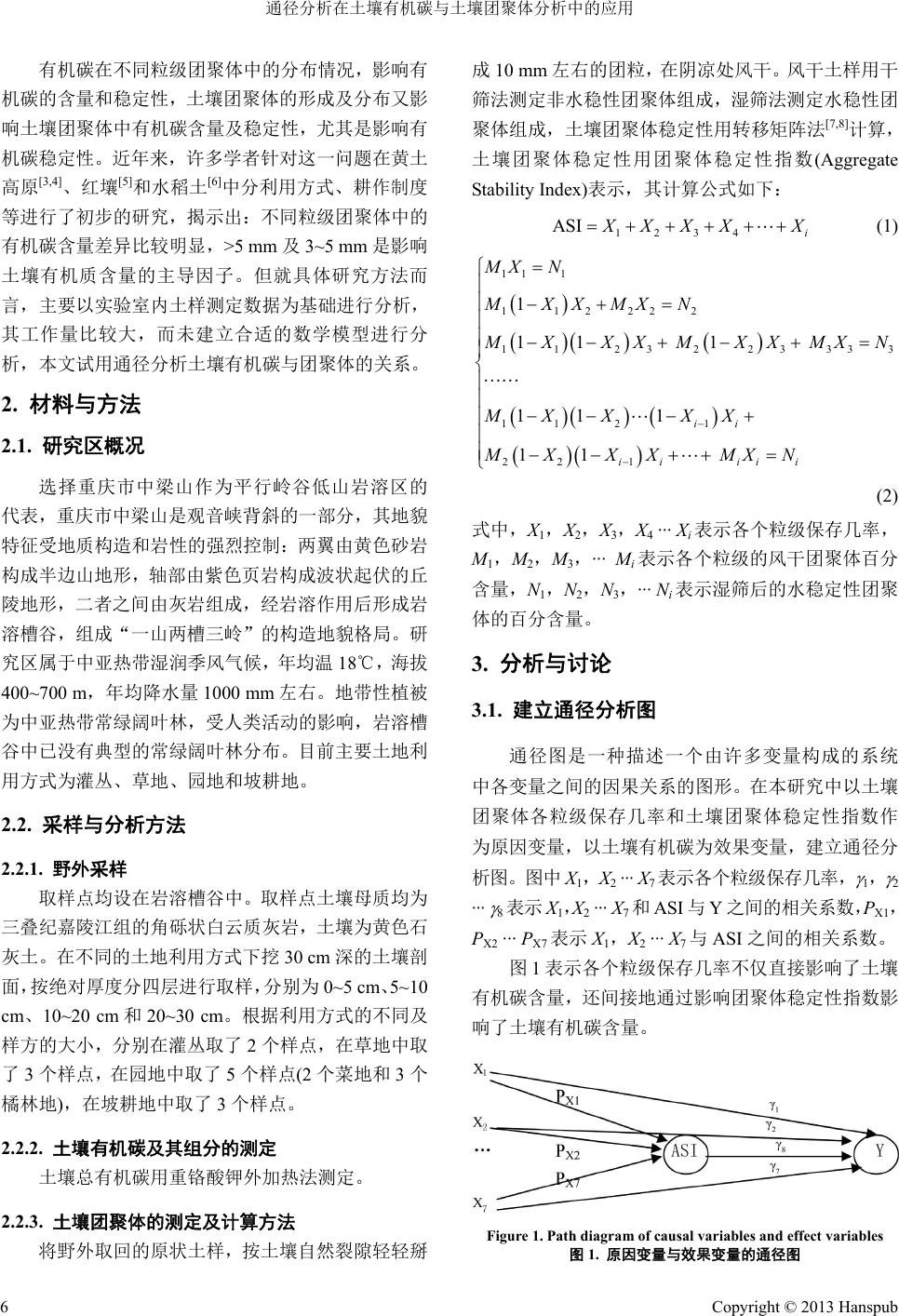

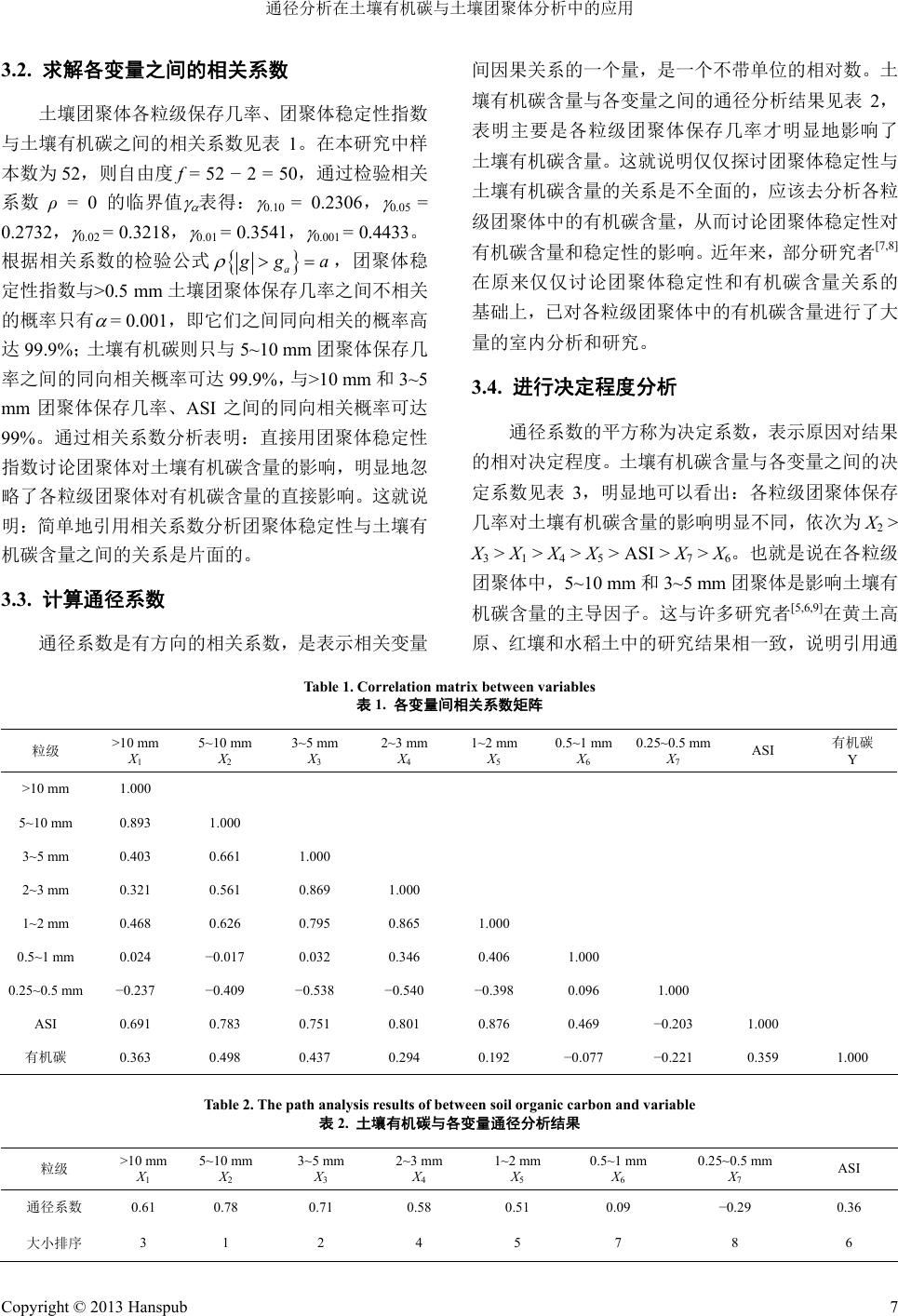

Hans Journal of Soil Science 土壤科学, 2013, 1, 5-8 http://dx.doi.org/10.12677/hjss.2013.11002 Published Online April 2013 (http://www.hanspub.org/journal/hjss.html) Application of Path Analysis on Soil Organic Carbon and Soil Aggregate Analysis* Zhengfeng Duan1, Aihong W ang2 1Chongqing University of Science & Technology, Chongqing 2Chongqing Energy College, Chongqing Email: wint007@163.com Received: Mar. 7th, 2013; revised: Mar. 19th, 2013; accepted: Apr. 10th, 2013 Copyright © 2013 Zhengfeng Duan, Aihong Wang. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: This article analyses the relationship between soil organic carbon and soil aggregate stability with Path analysis. It turned out that: In the graded aggregate, 5 - 10 mm and 3 - 5 mm aggregate is the dominant factor affecting soil organic carbon content. This is consistent with the findings of many researchers in the Loess Plateau, red soil and paddy soil. It illustrates that reference to Path analysis aggregates and soil organic carbon content is reasonable and feasible. Compared with simple correlation coefficient and multiple regres- sion analysis, the coefficient of determination of the reasons for variable by path analysis can be used to compare to each other, and to analyze its impact on soil organic carbon content size. Keywords: Path Analysis; Organic Carbon; Soil Aggregate 通径分析在土壤有机碳与土壤团聚体分析中的应用* 段正锋 1,王爱红 2 1重庆科技学院工商管理学院,重庆 2重庆能源职业学院,重庆 Email: wint007@163.com 收稿日期:2013 年3月7日;修回日期:2013年3月19 日;录用日期:2013 年4月10日 摘 要:引入通径分析对土壤有机碳与土壤团聚体稳定性之间的关系进行定量分析。结果表明:在各 粒级团聚体中,5~10 mm和3~5 mm团聚体是影响土壤有机碳含量的主导因子,这与许多研究者在黄 土高原、红壤和水稻土中的研究结果相一致,说明引用通径分析团聚体与土壤有机碳含量的关系是合 理可行的。同简单相关系数和多元回归分析相比,用通径分析得出的各原因变量的决定系数能够用来 相互比较,能分析其对土壤有机碳含量影响的大小。 关键词:通径分析;有机碳;土壤团聚体 1. 引言 通径分析是简单相关分析的继续,在多元回归的 基础上将相关系数加以分解,通过直接通径、间接通 径及总通径系数分别表示某一变量对因变量的直接 作用效果、通过其他变量对因变量的间接作用效果和 综合作用效果[1,2]。在多元回归中,通常不考虑自变量 中是否有因果关系。而通径分析则反映了多个自变量 与一个因变量之间数量上的关系。 *基金项目:重庆软科学项目“石漠化与重庆岩溶地区农村经济发 展关系研究”(CSTC,2006EB1040)。 Copyright © 2013 Hanspub 5  通径分析在土壤有机碳与土壤团聚体分析中的应用 有机碳在不同粒级团聚体中的分布情况,影响有 机碳的含量和稳定性,土壤团聚体的形成及分布又影 响土壤团聚体中有机碳含量及稳定性,尤其是影响有 机碳稳定性。近年来,许多学者针对这一问题在黄土 高原[3,4]、红壤[5]和水稻土[6]中分利用方式、耕作制度 等进行了初步的研究,揭示出:不同粒级团聚体中的 有机碳含量差异比较明显,>5 mm及3~5 mm是影响 土壤有机质含量的主导因子。但就具体研究方法而 言,主要以实验室内土样测定数据为基础进行分析, 其工作量比较大,而未建立合适的数学模型进行分 析,本文试用通径分析土壤有机碳与团聚体的关系。 2. 材料与方法 2.1. 研究区概况 选择重庆市中梁山作为平行岭谷低山岩溶区的 代表,重庆市中梁山是观音峡背斜的一部分,其地貌 特征受地质构造和岩性的强烈控制:两翼由黄色砂岩 构成半边山地形,轴部由紫色页岩构成波状起伏的丘 陵地形,二者之间由灰岩组成,经岩溶作用后形成岩 溶槽谷,组成“一山两槽三岭”的构造地貌格局。研 究区属于中亚热带湿润季风气候,年均温 18℃,海拔 400~700 m,年均降水量1000 mm 左右。地带性植被 为中亚热带常绿阔叶林,受人类活动的影响,岩溶槽 谷中已没有典型的常绿阔叶林分布。目前主要土地利 用方式为灌丛、草地、园地和坡耕地。 2.2. 采样与分析方法 2.2.1. 野外采样 取样点均设在岩溶槽谷中。取样点土壤母质均为 三叠纪嘉陵江组的角砾状白云质灰岩,土壤为黄色石 灰土。在不同的土地利用方式下挖30 cm 深的土壤剖 面,按绝对厚度分四层进行取样,分别为0~5 cm、5~10 cm、10~20 cm和20~30 cm。根据利用方式的不同及 样方的大小,分别在灌丛取了2个样点,在草地中取 了3个样点,在园地中取了5个样点(2 个菜地和 3个 橘林地),在坡耕地中取了 3个样点。 2.2.2. 土壤有机碳及其组分的测定 土壤总有机碳用重铬酸钾外加热法测定。 2.2.3. 土壤团聚体的测定及计算方法 将野外取回的原状土样,按土壤自然裂隙轻轻掰 成10 mm 左右的团粒,在阴凉处风干。风干土样用干 筛法测定非水稳性团聚体组成,湿筛法测定水稳性团 聚体组成,土壤团聚体稳定性用转移矩阵法[7,8]计算, 土壤团聚体稳定性用团聚体稳定性指数(Aggregate Stability Index)表示,其计算公式如下: 1234 ASI i X XXX X 11 1 112222 11232 23333 11 21 22 1 1 11 1 111 11 ii ii iii MX N MXXMXN (1) M XXXMXXMXN MX XXX MX XXMXN (2) 式中,X1,X2,X3,X4 ··· Xi表示各个粒级保存几率, M1,M2,M3,··· Mi表示各个粒级的风干团聚体百分 含量,N1,N2,N3,··· Ni表示湿筛后的水稳定性团聚 体的百分含量。 3. 分析与讨论 3.1. 建立通径分析图 通径图是一种描述一个由许多变量构成的系统 中各变量之间的因果关系的图形。在本研究中以土壤 团聚体各粒级保存几率和土壤团聚体稳定性指数作 为原因变量,以土壤有机碳为效果变量,建立通径分 析图。图中 X1,X2 ··· X7表示各个粒级保存几率, 1, 2 ··· 8表示X1,X2 ··· X7和ASI 与Y之间的相关系数,PX1, PX2 ··· PX7 表示 X1,X2 ··· X7与ASI 之间的相关系数。 图1表示各个粒级保存几率不仅直接影响了土壤 有机碳含量,还间接地通过影响团聚体稳定性指数影 响了土壤有机碳含量。 Figure 1. Path diagram of causal variables and effect variables 图1. 原因变量与效果变量的通径图 Copyright © 2013 Hanspub 6  通径分析在土壤有机碳与土壤团聚体分析中的应用 Copyright © 2013 Hanspub 7 3.2. 求解各变量之间的相关系数 间因果关系的一个量,是一个不带单位的相对数。土 壤有机碳含量与各变量之间的通径分析结果见表 2, 表明主要是各粒级团聚体保存几率才明显地影响了 土壤有机碳含量。这就说明仅仅探讨团聚体稳定性与 土壤有机碳含量的关系是不全面的,应该去分析各粒 级团聚体中的有机碳含量,从而讨论团聚体稳定性对 有机碳含量和稳定性的影响。近年来,部分研究者[7,8] 在原来仅仅讨论团聚体稳定性和有机碳含量关系的 基础上,已对各粒级团聚体中的有机碳含量进行了大 量的室内分析和研究。 土壤团聚体各粒级保存几率、团聚体稳定性指数 与土壤有机碳之间的相关系数见表 1。在本研究中样 本数为 52,则自由度 f = 52 − 2 = 50,通过检验相关 系数 ρ = 0 的临界值 表得: 0.10 = 0.2306, 0.05 = 0.2732, 0.02 = 0.3218, 0.01 = 0.3541, 0.001 = 0.4433。 根据相关系数的检验公式 a g ga ,团聚体稳 定性指数与>0.5 mm土壤团聚体保存几率之间不相关 的概率只有 = 0.001,即它们之间同向相关的概率高 达99.9%;土壤有机碳则只与5~10 mm 团聚体保存几 率之间的同向相关概率可达99.9%,与>10 mm 和3~5 mm 团聚体保存几率、ASI 之间的同向相关概率可达 99%。通过相关系数分析表明:直接用团聚体稳定性 指数讨论团聚体对土壤有机碳含量的影响,明显地忽 略了各粒级团聚体对有机碳含量的直接影响。这就说 明:简单地引用相关系数分析团聚体稳定性与土壤有 机碳含量之间的关系是片面的。 3.4. 进行决定程度分析 通径系数的平方称为决定系数,表示原因对结果 的相对决定程度。土壤有机碳含量与各变量之间的决 定系数见表 3,明显地可以看出:各粒级团聚体保存 几率对土壤有机碳含量的影响明显不同,依次为 X2 > X3 > X1 > X4 > X5 > ASI > X7 > X6。也就是说在各粒级 团聚体中,5~10 mm和3~5 mm团聚体是影响土壤有 机碳含量的主导因子。这与许多研究者[5,6,9]在黄土高 原、红壤和水稻土中的研究结果相一致,说明引用通 3.3. 计算通径系数 通径系数是有方向的相关系数,是表示相关变量 Table 1. Correlation matrix between variables 表1. 各变量间相关系数矩阵 粒级 >10 mm X1 5~10 mm X2 3~5 mm X3 2~3 mm X4 1~2 mm X5 0.5~1 mm X6 0.25~0.5 mm X7 ASI 有机碳 Y >10 mm 1.000 5~10 mm 0.893 1.000 3~5 mm 0.403 0.661 1.000 2~3 mm 0.321 0.561 0.869 1.000 1~2 mm 0.468 0.626 0.795 0.865 1.000 0.5~1 mm 0.024 −0.017 0.032 0.346 0.406 1.000 0.25~0.5 mm −0.237 −0.409 −0.538 −0.540 −0.398 0.096 1.000 ASI 0.691 0.783 0.751 0.801 0.876 0.469 −0.203 1.000 有机碳 0.363 0.498 0.437 0.294 0.192 −0.077 −0.221 0.359 1.000 Table 2. The path analysis results of between soil organic carbon and variable 表2. 土壤有机碳与各变量通径分析结果 粒级 >10 mm X1 5~10 mm X2 3~5 mm X3 2~3 mm X4 1~2 mm X5 0.5~1 mm X6 0.25~0.5 mm X7 ASI 通径系数 0.61 0.78 0.71 0.58 0.51 0.09 −0.29 0.36 大小排序 3 1 2 4 5 7 8 6  通径分析在土壤有机碳与土壤团聚体分析中的应用 Table 3. The results of between soil organic carbon and the degree of variable 表3. 土壤有机碳与各变量决定程度分析结果 粒级 >10 mm X1 5~10 mm X2 3~5 mm X3 2~3 mm X4 1~2 mm X5 0.5~1 mm X6 0.25~0.5 mm X7 ASI 决定系数 0.37 0.61 0.50 0.34 0.26 0.01 0.09 0.13 大小排序 3 1 2 4 5 8 7 6 径分析能够很好的模拟和分析团聚体对土壤有机碳 含量的影响。 3.5. 通径分析与相关分析和多元回归分析比较 土壤有机碳含量与团聚体相关分析见表 1,分析 表明土壤有机碳含量与 5~10 mm团聚体保存几率之 间的同向相关概率可达99.9%,与 >10 mm和3~5 mm 团聚体保存几率、ASI 之间的同向相关概率可达 99%。 运用 spss 软件进行多元回归分析,分析得出的回 归方程如下:Y = 0.214 − 0.012X1 + 1.004X2 + 0.256X3 − 0.271X5 + 0.092X6 + 0.097X7 + 0.118ASI其中:复相 关系数 R = 0.902,表明 Y与自变量X1、X2、X3、X5、 X6、X7和ASI 之间的相关程度为90.2%。回归方程中 F = 27.425,p = 0.000,回归方程线性显著。 同简单相关系数和多元回归分析相比,用通径分 析得出的各原因变量的决定系数能够用来相互比较, 能分析其对土壤有机碳含量影响的大小,而相关系数 仅仅表明了其与土壤有机碳含量之间的相互关系。在 多元回归分析中,虽然一定程度上能够消除各要素间 的混淆,能够直接表现出各自变量与因变量之间的关 系,但原因对结果的效应不能直接进行比较。 4. 结论 1) 通径分析表明5~10 mm和3~5 mm团聚体是 影响土壤有机碳含量的主导因子,这与许多研究者实 验分析的结果一致,说明引用通径分析团聚体与土壤 有机碳含量的关系是合理可行的。 2) 同简单相关系数和多元回归分析相比,用通径 分析得出的各原因变量的决定系数能够用来相互比 较,能分析其对土壤有机碳含量影响的大小。 3) 由于岩溶区尚未见到有关团聚体有机碳的相 关研究,因此用通径分析的结果有待于进一步通过实 验室分析验证。 参考文献 (References) [1] 张全德. 通径系数及其在农业中的应用[J]. 浙江农业大学学 报, 1981, 3: 17-25. [2] 梁春祥, 姚贤良. 通径分析在土壤物理研究中的应用[J]. 土 壤, 1989, 5: 277-280. [3] 蔡立群, 齐鹏, 张仁陟. 保护性耕作对麦–豆轮作条件下团 聚体组成和有机碳含量的影响[J]. 水土保持学报, 2008, 22(2): 141-145. [4] 安邵山, 张玄, 张杨等. 黄土丘陵区植被恢复中不同粒级土 壤团聚体有机碳分布特征[J]. 水土保持学报, 2007, 21(6): 109-114. [5] 谢锦升, 杨玉盛, 陈光水等. 植被恢复对退化红壤团聚体稳 定性及有机碳分布的影响[J]. 生态学报, 2008, 28(2): 702- 709. [6] 唐晓红, 邵景安, 高明等. 保护性耕作对紫色水稻土团聚体 组成和有机碳储量的影响[J]. 应用生态学报, 2007, 18(5): 1027-1032. [7] 石辉. 转移矩阵法评价土壤团聚体的稳定性[J]. 水土保持通 报, 2006, 26(3): 91-95. [8] 宁丽丹, 石辉, 周海军, 刘世荣. 岷江上游不同植被条件下土 壤团聚体数量特征分析[J]. 应用生态学报, 2005, 16(8): 1405-1410. [9] 赵世伟, 苏静, 吴金水等. 子午岭植被恢复过程中土壤团聚 体有机碳含量的变化[J]. 水土保持学报, 2006, 20(3): 114-117. Copyright © 2013 Hanspub 8 |